秋になり、ワインの似合う季節になってきましたね。

飲食店でワインを扱う際に、必ず悩むのが「ワインセラーはどのくらいの容量にすればいいのか」という問題です。

収納本数の表示を信じて買ったのに実際は入らなかった、あるいは半年後には在庫があふれて困った……。そんな声は少なくありません。

この記事では、ワインセラーの容量(収納本数)・寸法・拡張性という3つの観点から、失敗しない選び方を解説します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

ワインセラー容量表示の落とし穴を理解する

レギュラーボトル換算が前提です

ワインセラーの収納本数は、基本的に 750mlのボルドー型ボトル を基準にしています。

そのため「22本収納」と表記されていても、すべてが細身のボルドー型であればその通りに収まりますが、実際の飲食店ではそう単純にはいきません。

シャンパンやブルゴーニュ型は要注意です

ブルゴーニュ型ボトルやシャンパンボトルは、ボルドー型よりも胴回りが太く、長さがある場合もあります。

その結果、同じ段に想定どおりの本数が収まらないことが多く、「22本収納」と書かれていても、実際には18本前後しか入らないケースが出てきます。

特にシャンパンを多く扱うお店は、収納可能本数が大幅に減ることを覚悟しておく必要があります。

マグナムや特殊ボトルはさらに難しいです

マグナムサイズ(1.5L)のボトルやデザインボトルなどは、セラーの棚に収まらないこともあります。

この場合、通常の棚を外したり、段数を減らしたりして収納することになり、結果として総収納数が大きく下がってしまいます。

実際には“表記の8割”を目安に考える

このように、メーカーの表記と実際の収納数には差があるため、「公称本数の8割程度」を実用値として考えておくのがおすすめです。

たとえば22本収納モデルであれば、実際には18本前後、37本収納モデルであれば30本程度が現実的です。

店舗用途に合わせて選ぶことが大切です

赤・白・スパークリングをバランスよく揃えるお店では、必然的にボトルサイズも多様になります。

「赤ワイン主体だから細身ボトルが多い」「スパークリング中心だから太いボトルが多い」など、自店のワインラインナップを意識して容量を選ぶことが失敗を防ぐ第一歩です。

寸法・設置スペースをチェックするポイント

本体サイズだけでなく“周囲の余裕”が必要です

ワインセラーを選ぶ際は、カタログに記載された「本体の幅・奥行・高さ」だけでなく、その周囲にどれくらい余裕を確保できるかを考える必要があります。

特に業務用の厨房やカウンター下に設置する場合、「設置できても使いにくい」という失敗が多いため要注意です。

前面扉の開き幅を忘れずに確認しましょう

ワインセラーは扉を大きく開けてボトルを出し入れします。

狭い通路やカウンター下では、扉の開き幅が確保できず、「扉が全開できない」「ボトルを斜めにしないと出せない」といった不便が起きがちです。

導入前には、扉を開けたときの奥行き寸法を必ず確認しましょう。

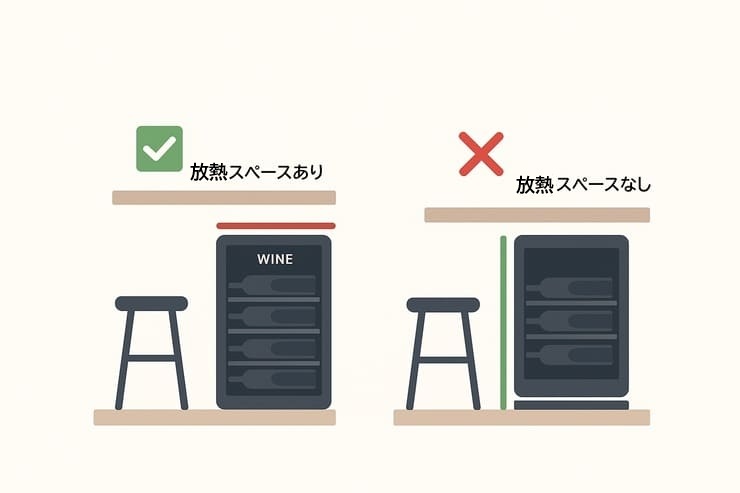

放熱クリアランスを確保することが大前提です

ワインセラーは冷蔵庫と同じく放熱が必要です。

背面や側面、上部に一定のスペースを確保しないと、冷却効率が落ちて庫内温度が安定しなくなります。

メーカーが推奨する放熱クリアランス(背面で5〜10cm、上部で10〜20cm程度が多い)を守ることが、機器寿命を延ばすための基本です。

搬入経路をシミュレーションしておくと安心です

設置場所の寸法だけでなく、そこに運び込めるかどうかも重要です。

厨房の入り口や通路幅、エレベーター、階段の幅などを事前にチェックしておかないと、搬入できずに再手配になることもあります。

特に高さのあるセラーは、エレベーターや階段で引っかかるトラブルが多いため注意が必要です。

床の耐荷重・水平も見落とせません

満載状態のワインセラーは非常に重くなります。

設置する床の耐荷重が弱い場合は、振動や傾きの原因になることがあります。

また、床が水平でない場合は、アジャスター付きの脚で調整できるかを確認しておくと安心です。

電源位置とコンセント容量をチェックしましょう

業務用厨房は電源を多く使うため、ワインセラー用のコンセントが確保できないケースもあります。

延長コードで対応すると見栄えが悪くなるだけでなく、安全性にも影響します。

必ず専用コンセントの位置や容量を確認し、余裕を持った設置計画を立てましょう。

拡張性と運用計画の考え方

“今”ではなく“未来”を基準に考えることが大切です

ワインセラーを選ぶ際、多くの方が「今の在庫量」で容量を決めてしまいます。

しかし飲食店の場合、半年後や1年後には提供本数が増えたり、新しいワインを仕入れるようになったりすることが少なくありません。

そのため、「今足りている」ではなく「将来必要になる本数」を見越して容量を選ぶことが大切です。

複数台運用のメリットとデメリット

容量が不足したときの解決策のひとつが、セラーを複数台導入する方法です。

メリット

・赤・白・スパークリングをそれぞれ適温管理できる

・故障した場合でも全在庫がダメになるリスクを分散できる

・小型を追加することで、厨房や客席近くなど柔軟に配置可能

デメリット

・設置スペースが余計に必要になる

・電源の確保や配線が煩雑になりやすい

・トータルコストは大型1台より高くなる場合がある

複数台運用は「業態に合うかどうか」を見極める必要があります。

大型モデルに一度で投資する場合

一方、最初から大容量モデルを導入する選択肢もあります。

37本〜50本クラスのセラーであれば、業態によっては長期的に十分なストックが可能です。

ただし、「置き場所の確保」「電気代」「搬入経路」といった条件を満たせるかを事前に確認しないと、運用上の負担になることもあります。

大型モデルは安心感がある反面、導入環境との相性がカギを握ります。

段積み可能モデルを選ぶという手段

最近は、セラー同士を縦に積み重ねられる“段積み可能モデル”も登場しています。

これなら、最初は1台で始めて、必要に応じて上にもう1台積み増すことができます。

・スペースを縦方向に活用できる

・初期投資を抑えながら将来に備えられる

・外観が統一され、店舗デザインを損なわない

特に狭い店舗では、この「段積み運用」が大きなメリットになります。

拡張計画は“業態の成長曲線”とリンクさせる

ワインセラーの拡張計画を立てる際は、単に本数だけでなく、業態の成長に合わせて考えることが重要です。

開業直後

最小限の本数で回転率を高める

開業半年〜1年

リピーターが増え、ラインナップを拡大

安定期

グラスワインの種類を増やし、在庫数も増加

成長期

セラーを増設し、ワインを“売り”の柱に育てる

この流れをイメージしておけば、無理のない設備投資が可能になります。

実例比較 ― 8本/22本/84本クラス

8本クラス:小規模バーやサブ用途に最適です

8本収納クラスは、もっともコンパクトで扱いやすいサイズです。

カウンターバーや居酒屋のワインコーナーなど、「ワインは提供するがメインではない」店舗に向いています。

メリット

・設置スペースを取らず、カウンター下や厨房の一角にも収まりやすい

・初期投資が小さく、導入しやすい

・少量多品種を回転させる店に適している

注意点

・シャンパンやブルゴーニュ型を混ぜると実際の収納本数はさらに減る

・人気メニューの増加やイベント時には在庫不足に陥りやすい

実際にバー併設店で使うと、「普段は十分だが、週末には足りない」というケースが多く見られます。

【家庭用/新品】【アイリス】ワインセラー 25L 8本 IWC-P081A-B ブラック/送料無料

22本クラス:小規模レストランでの“バランス型”

22本収納クラスは、18本より少し余裕があり、赤・白をバランスよく揃えたい飲食店に最適です。

小規模なレストランやビストロで「常に数種類の赤・白を用意しておきたい」という用途に向いています。

メリット

・赤・白をそれぞれ10本前後確保でき、ラインナップに幅が出せる

・小型ながらも在庫切れリスクを軽減できる

・厨房や客席側に置いても圧迫感が少ない

注意点

・スパークリングを多く扱うと容量不足になりやすい

・季節メニューやコース料理でワイン種類を増やしたい場合は、拡張性を考慮する必要がある

このサイズは「ワインを売りにする店の第一歩」として選ばれることが多いです。

【業務用/新品】【サンデン】低温冷蔵機能付 ワインセラー 55L SB22幅380×奥行527×高さ710mm 単相 100V【送料別】

84本クラス:ワインを強みにする店舗の本命

84本収納クラスになると、飲食店の“ワイン武器化”に十分な規模になります。

ビストロやワインバル、ワインを主体にした業態では、このサイズからが現実的です。

メリット

・赤・白・スパークリングをバランスよく揃えつつ、在庫に余裕が持てる

・グラスワインを常時5〜6種類以上提供する店舗に最適

・回転率を維持しつつ「ワインリストの充実感」を演出できる

注意点

・設置スペースが広く必要で、搬入経路や放熱クリアランスをしっかり確保しなければならない

・満載すると重量が大きくなるため、床の耐荷重確認も重要

実際にワインバルでは、「84本クラスでスタートし、需要が増えた段階で2台目を導入する」という運用が多く見られます。

【フォルスタージャパン】FJH-201GS(SL)シルバーグレー ワインセラー 84本収納 右開き 1温度タイプ 幅480×奥行575×高さ1270(mm)/業務用/新品/送料別途見積

容量ごとの導入イメージまとめ

8本クラス

バーやカフェで“ちょっとワインを出す”用途

22本クラス

小規模レストランで“赤白をそろえるバランス型”

84本クラス

ワインを強みにした店舗で“本格的にラインナップを展開”

このように、容量ごとに明確な適正用途があります。

単に「収納本数」だけではなく、自店のコンセプトやサービススタイルに合わせて選ぶことで、無駄のない導入ができます。

店舗業態別の適正容量目安

ワインセラーを選ぶ際には、単に「何本入るか」だけでなく、お店の業態やワインの提供スタイルによって必要な容量が大きく変わります。

ここでは代表的な店舗タイプごとに、どの程度の容量を目安にすればよいかを解説します。

バーやカフェなど「ワインはサブメニュー」の場合

バーやカフェで、ワインがメインではなく「料理や他のお酒と一緒に提供する」位置づけの場合、18本〜22本クラスのコンパクトセラーが適しています。

・赤・白・スパークリングをバランスよく揃えると10〜15本程度になることが多く、これに少し余裕を持たせれば十分です。

・置き場所も限られることが多いため、スリムで省スペース設計のモデルが扱いやすいです。

ビストロやレストランなど「料理と一緒にしっかりワインを出す」場合

料理とのペアリングを前提にワインを幅広く揃える飲食店では、22本〜37本クラスを検討するのがおすすめです。

・フルボディ赤、軽めの白、スパークリングなど、幅広いカテゴリーを網羅するには、30本前後は欲しいところです。

・ワインリストを用意する店舗では、最低でも20〜25銘柄を置くケースが多く、セラーの容量不足が即サービス品質の低下につながります。

ワイン酒場やワイン専門店など「ワイン提供が主力」の場合

ワインを主役に据えた店舗では、37本以上の大型セラー、もしくは複数台設置が前提となります。

・赤と白で温度帯を分けて管理する場合、2台以上のセラーを用意すると温度管理がスムーズです。

・将来的な品揃え拡充を考えると、最初から大きめの容量を導入する方が効率的です。

実用的な考え方 ―「業態 × 平均提供本数」で決める

容量選定の際は「業態」と「1日あたりの提供本数」の両面から検討することが大切です。

・1日に数本しか開かないならコンパクトセラーでも足ります。

・1日に10本以上ワインを開けるような店舗では、容量に余裕がないと仕入れや在庫回転に支障が出ます。

このように、ワインセラーは「お店の業態」「提供スタイル」「将来的な拡張性」を総合的に考えて選ぶことが重要です。

実寸測定・設置時の注意点チェックリスト

ワインセラーを選ぶときに意外と見落とされがちなのが「実寸測定」です。

カタログの寸法だけを見て安心してしまうと、搬入や設置の際に「入らなかった」「扉が開けられない」というトラブルになりかねません。

以下のチェックリストを参考に、余裕をもった計画を立ててください。

チェック1. 設置スペースの横幅・奥行き・高さを正確に測る

まずはセラー本体の外寸と設置場所の寸法をきちんと照らし合わせます。

・特に奥行きは見落としがちです。コンセントや壁との距離を含めて確保しましょう。

・高さ方向も要注意です。天井近くまで設置すると放熱やメンテナンスの妨げになることがあります。

チェック2. 放熱スペースを確保する

ワインセラーは冷却機器であるため、背面や側面に放熱スペースが必要です。

・背面は最低でも5〜10cm程度は空けてください。

・側面に壁や什器が密着していると冷却効率が落ち、故障や消費電力増加の原因になります。

・天面も壁や棚にぴったり付けないよう、数cmの余裕を持たせましょう。

チェック3. 前面扉の開閉スペースを確認する

設置できても扉が開かなければ意味がありません。

・前面に最低でも90度開けられるスペースを確保してください。

・取っ手の突起分や、横の家具との干渉も考慮しましょう。

・通路に面している場合は、人の動線と干渉しないかも必ず確認します。

チェック4. 搬入経路をシミュレーションする

設置場所までの搬入経路もチェックが必要です。

・玄関や通路の幅、エレベーターサイズを確認しましょう。

・階段を使用する場合は、踊り場で回転できるかも見逃せないポイントです。

・搬入時の梱包サイズは本体寸法よりも数cm大きくなるため、その分も計算に入れておくと安心です。

チェック5. 電源位置とコンセントの数

ワインセラーは基本的に単独コンセントでの使用が推奨されています。

・延長コードやタコ足配線は避けてください。

・セラーの電源コード長さを測り、無理なく届く位置にコンセントがあるかを確認しましょう。

・大型セラーを複数台導入する場合は、電源容量(アンペア数)にも注意が必要です。

チェック6. 床の耐荷重と水平設置

ワインセラーは本体重量に加え、ボトルを収納するとかなりの重さになります。

・設置場所の床の耐荷重を確認してください。特に木造の床や棚上設置の場合は注意が必要です。

・また、水平でない場所に設置すると扉の閉まりが悪くなる・振動が伝わるといった不具合が出るため、設置時に水平器を使って調整することをおすすめします。

まとめ

設置に失敗すると「入らなかった」「熱がこもって壊れた」「動線がふさがった」など、日々の営業に直結する問題につながります。

容量やデザインと同じくらい、設置計画のチェックは重要です。

ケーススタディ ― 容量選定失敗例と改善策

ワインセラー選びでは、「思っていたより入らなかった」「余裕を見なかったために追加投資が必要になった」という声をよく耳にします。

ここでは、実際によくある失敗例と、その改善策を紹介します。

小さすぎるセラーを選んでしまった例

失敗の内容

カフェ併設のワインバーで「18本収納タイプ」のセラーを導入したところ、開業後すぐに容量不足に陥りました。

赤・白・スパークリングをバランスよく揃えただけで15本以上になり、残りはほぼ満杯。

新しいワインを仕入れるたびに入れ替えが必要で、提供の幅が狭まってしまいました。

改善策

最初から22〜37本クラスを選んでいれば、日々の在庫に余裕を持たせられました。

「日常的に回転するワイン+少量のストック」を置ける容量を見積もることが重要です。

特に飲食店では、「表示容量 × 0.8」を実際の利用可能本数と考えると失敗を防げます。

大きすぎるセラーを入れて動線を圧迫した例

失敗の内容

小型ビストロで「60本クラスの大型セラー」を導入したケースです。

・実際の在庫は常に30本程度しかなく、半分以上は空いたまま。

・店内の動線を圧迫し、スタッフやお客様の移動に支障をきたしました。

改善策

・30〜40本クラスのセラーを選んでいれば、在庫量に見合った効率的な運用が可能でした。

・どうしても将来の拡張性を重視するなら、「中型セラー+将来追加」という発想の方が柔軟です。

・「置ける最大サイズ」ではなく、「業態に合った実際の消費量」を基準にすることが大切です。

拡張を考えず単機能セラーを導入した例

失敗の内容

レストランで、白・赤・スパークリングを一台のセラーで管理しようとしました。

・結果として、最適温度管理が難しく、白ワインが冷えすぎたり赤が温くなったりしました。

・容量的にも、想定以上にラインナップを広げたためすぐに満杯になりました。

改善策

・最初から2台に分けて運用(例:白・スパークリング用+赤用)を計画しておけば温度管理の失敗を防げました。

・「温度帯別管理が必要か」を事前に考え、複数台運用を視野に入れることがポイントです。

設置環境を考えずに選んでしまった例

失敗の内容

22本クラスのセラーを購入したものの、設置場所がカウンター下で放熱スペースが不十分でした。

・セラーが過熱し、冷却効率が低下。最終的には故障につながってしまいました。

改善策

・設置スペースをしっかり測り、放熱クリアランスを確保することが重要です。

・どうしても省スペースに置きたい場合は、前面排気タイプのセラーを選ぶのが適切でした。

まとめ ― 失敗を防ぐために

ワインセラーの容量選定で失敗しないためには、

1.「現状の必要本数」だけでなく「将来の拡張性」も考慮する。

2.「置けるスペース」よりも「業態・提供数」に合わせた現実的なサイズを選ぶ。

3.温度管理や設置環境も含めてトータルで判断する。

この3点を意識することで、無駄のないセラー選びが可能になります。

まとめ ― 容量は“今”ではなく“未来”から逆算する

ワインセラーの容量を決めるとき、つい「現在の在庫数」や「開業直後のラインナップ」だけに目を向けがちです。

しかし、実際に運営を始めてみると、お客様のニーズや仕入れの幅が広がり、想定以上にワインの種類や本数が増えることは珍しくありません。

そのため、セラーの容量は「今」ではなく「未来」から逆算して考えることが大切です。

今の必要数に合わせると失敗しやすい

開業当初に「20本あれば十分」と考えてコンパクトなセラーを導入したものの、半年後には新しいワインリストを追加してすぐに満杯になった、というケースはよくあります。

・容量不足によって、毎回在庫をやりくりする手間が増える

・仕入れたいワインをあきらめなければならない

・新しい提案ができず、リピーターを飽きさせてしまう

こうした事態を避けるには、余裕を持った容量設計が必要です。

未来の展開を見据えて考える

セラーの容量は、「現状+半年〜1年後の想定ラインナップ」で逆算すると失敗が少なくなります。

・オープン後にメニュー数が増えるか

・イベントや季節限定の仕入れを行うか

・ワインのボトル回転率がどのくらいか

これらを考慮して、必要数より2〜3割多めの容量を選ぶことをおすすめします。

拡張計画を持っておく

「将来の増加を考えて大きな1台を導入する」方法もありますが、必ずしもそれが正解ではありません。

・店舗スペースに制約がある場合は、中型セラーを2台並べる方が柔軟です。

・赤と白を分けて温度管理できるよう、複数台体制を想定しておくと効率的です。

・段階的に増設できるような運用を視野に入れておくことで、無駄な投資を避けられます。

結論 ― 長く使える選び方がコスト削減になる

一度購入したワインセラーは、飲食店にとって長く付き合う機器になります。

容量不足で追加投資を繰り返すよりも、将来の展開を見越して余裕ある選定をする方が、結果的にコストも手間も削減できます。

つまり、「容量は今のために選ぶものではなく、未来の営業を支えるために選ぶもの」という視点が、失敗を防ぐ最大のポイントです。

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #厨房 #ワインセラー #徹底比較 #容量 #必要数 #想定数 #拡張計画 #長く使える #追加投資