「なんとなく入れている」——その冷蔵庫の中、見直してみませんか?

業務用冷蔵庫の使い方ひとつで、仕込みの時短やオペレーションの効率化、さらにはフードロス削減による利益率アップまで期待できます。

本記事では、実際の厨房現場で成果を上げている「プロの収納術」を5つに絞ってご紹介します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

その1. 「料理順」ではなく「動線順」に並べる

業務用冷蔵庫の中の食材を、「この料理にはこの具材、この棚にはこの材料」といった料理ごとの使用順で並べていませんか?

一見わかりやすそうに見えますが、実はこの並べ方では作業効率が上がりにくいのです。

厨房で求められるのは、最短距離で必要なものを取り出し、作業に移れる状態です。

そこで意識したいのが「動線順(どうせんじゅん)」です。

これは調理の流れやスタッフの動きに合わせて、取り出しやすい順番で配置するという考え方です。

たとえば、ピークタイムに注文が集中する商品でよく使う食材は、冷蔵庫の中でも腰から胸の高さにあたる取り出しやすい位置に配置しましょう。

反対に、使用頻度が低い食材は上段か下段にまとめることで、全体の回転効率が上がります。

また、冷蔵庫が調理台から遠い位置にある場合は、冷蔵庫内でも扉に近い側(開けてすぐ取り出せる位置)に使用頻度の高い食材を集めておくと、スタッフの移動距離や無駄な体のひねりが減ります。

このように、「どの料理に使うか」ではなく、「誰が、どのタイミングで、どう動くか」を意識して冷蔵庫の中身を並べることで、作業効率が大きく向上し、結果的に提供スピードの短縮やスタッフの負担軽減にもつながります。

「料理ごとの収納」から「動線に沿った収納」へ。

たったこの意識の違いだけで、厨房全体のリズムが変わってきます。

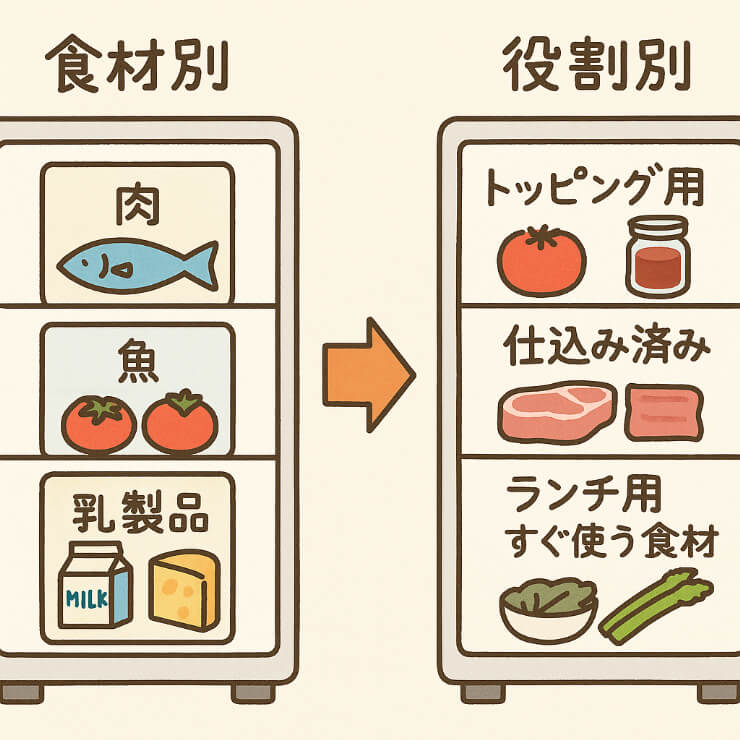

その2. 「食材別」ではなく「役割別」で分類する

多くの飲食店では、冷蔵庫内の整理を「野菜」「肉類」「魚介類」といった食材の種類ごとに分けているケースが多く見られます。

一見わかりやすく、衛生面の観点からも基本的な考え方ではありますが、現場の作業効率を考えると、これだけでは不十分な場合があります。

おすすめしたいのは、「この食材はどの工程で、どんな目的で使うのか」という視点での“役割別”の分類です。

たとえば、次のような区分が考えられます:

仕込み前の一次保管食材(未加工の肉・魚・野菜など)

→ 入荷後すぐに使うわけではないので、比較的取り出しにくい位置でもOKです。

仕込み済みの加熱用食材(下味をつけた鶏肉、茹で済み野菜など)

→ 調理工程にすぐ入れるよう、取り出しやすい位置にまとめておくと便利です。

盛り付け直前に使用するトッピング類(カット野菜、薬味、ソースなど)

→ 提供直前に頻繁に使うので、扉の開閉が少なくて済むエリアに集約しておくと効率的です。

ランチ用・ディナー用に仕分けた「本日使う分」

→ スタッフ間での分担がしやすくなり、在庫の重複使用や仕込みミスを防げます。

このように、「これは何のために冷蔵庫に入っているのか?」という“使い道”の視点でゾーン分けすることで、スタッフが食材を探す手間が減り、作業スピードが格段に向上します。

また、役割ごとのゾーンが明確になっていれば、急な人員交代や新人スタッフでも迷わず業務に取り組めるため、オペレーションの属人化防止にもつながります。

食材そのものに注目するのではなく、「いつ・どこで・何のために使うか」を意識した収納へと切り替えることが、効率的な厨房運営の第一歩です。

その3. 「見える化」を徹底!ラベルと透明容器を活用

業務用冷蔵庫の中で、

「これ、いつ仕込んだんだっけ?」

「この容器、中身なんだろう……?」

といった会話が出たことはありませんか?

こうしたちょっとした“見えにくさ”や“曖昧さ”が、フードロスや調理ミス、オペレーションの停滞を引き起こす原因になります。

そこで、厨房の冷蔵庫管理でぜひ取り入れたいのが、「見える化」の徹底です。

■ ポイント1:ラベルは“誰が見てもすぐわかる”が基本

容器の外側には、必ず以下のような情報を記載しましょう

・中身の名称(例:バジルソース、仕込み済み唐揚げ)

・仕込み日または使用期限

・用途・行き先(例:ランチ用・A定食トッピングなど)

特に、「仕込み日」や「使用期限」は、目立つ位置に書くのがポイントです。

スタッフによって判断基準が違ってしまうのを防ぐため、店内でラベル記載のルールを統一しておくとさらに効果的です。

使い慣れた養生テープ+油性ペンでも十分ですが、耐水性ラベルや色付きラベルを導入すると、より視認性がアップします。

■ ポイント2:中身が見える透明容器で“探す時間ゼロ”へ

中が見えない容器を使っていると、結局フタを開けて確認しなければなりません。

これが積み重なると、冷蔵庫の開閉時間が長くなり、冷却効率も悪化します。

おすすめは、中身が一目でわかる透明の保存容器を統一して使うことです。

浅型・深型など形状を揃えつつ、食材に応じてサイズ展開を工夫すれば、庫内の整理整頓もしやすくなります。

また、透明容器なら在庫量の視認性も高まるため、「知らないうちに在庫ゼロ」「あると思っていたら足りなかった」といった事態も避けやすくなります。

■ 「見える化」は“忙しい時ほど効く”

ピークタイムのように慌ただしい時間帯でも、冷蔵庫内のどこに何があるかがすぐわかれば、判断のスピードが上がり、ミスも減少します。

このように、「ラベルの情報」と「容器の見やすさ」を工夫することで、冷蔵庫が“情報の詰まった道具”として機能し始めます。

見える冷蔵庫は、強い厨房をつくります。

ぜひ今日から、見える化の仕組みづくりに取り組んでみてください。

その4. “棚ごとルール”で誰でも戻せる環境を作る

「使った後、元の場所に戻されていない」

「人によって片づけ方がバラバラ」

このような冷蔵庫内の“プチ混乱”、どの店舗でも一度は経験があるのではないでしょうか?

原因の多くは、「どこに戻せばよいかが決まっていない」こと、つまり収納ルールの不在です。

忙しい営業中でも迷わず収納できる仕組みを作るためには、“棚ごとにルールを定める”ことが効果的です。

■ 棚単位で「ここは何を置く場所か」を明確にする

たとえば、以下のような棚の使い方を決めてみてください

上段右側 → 「仕込み済みの肉類(加熱前)」

中段中央 → 「ランチタイム用すぐ使うトッピング類」

下段左側 → 「本日分の食材(仕込み済み)」

このように、「誰が見ても、何を置く棚かわかる状態」にすることが重要です。

また、棚の前縁にラベリングしておくと視覚的にわかりやすくなり、誤った場所に戻してしまうミスを防げます。

文字だけでなく、色分けラベルを使えば、外国人スタッフや新人でも直感的に理解しやすくなります。

■ 「戻せる」環境づくりで属人化を防ぐ

現場ではよく「◯◯さんしか冷蔵庫の中が分からない」という属人化が起こりがちです。

ですが、これはオペレーションの安定にとって大きなリスクです。

“棚ごとルール”を明確にしておけば、誰が出勤していても同じように冷蔵庫を使えます。

新人やパートスタッフも不安なく作業に加われるようになり、戦力化までの時間が短縮されます。

また、何をどこに戻せばいいか迷う時間が減ることで、冷蔵庫の開閉時間も短くなり、冷却効率の維持にもつながります。

■ 空間を仕切る「コンテナ収納」もおすすめ

さらに効率化を図るなら、「棚の中を小分けできるコンテナ」や「トレー式の引き出し」を使ってみるのも良い方法です。

コンテナにラベルを貼っておけば、その中に複数の容器があっても迷わず分類でき、出し入れもスムーズになります。

棚の掃除がしやすくなるというメリットもあり、衛生管理のレベルアップにもつながります。

冷蔵庫の収納は、“使う”だけでなく、“戻す”までがワンセットです。

誰が使っても同じように整理・整頓ができる環境を整えることで、チーム全体のオペレーションがぐっと安定します。

“棚ごとルール”、今日からでもすぐ始められます。

まずは一棚だけでもルールを決めてみてはいかがでしょうか?

その5. 週1回の“見直しタイム”で回転と清潔を保つ

冷蔵庫は、調理現場における「食材の待機所」であり、「在庫の保管庫」でもあります。

しかし、どれだけ使いやすく整理しても、日々の営業を重ねるうちに少しずつ乱れが生じたり、不要な食材がたまってしまったりします。

そこで取り入れたいのが、週1回の“見直しタイム”です。

これは単なる掃除の時間ではなく、冷蔵庫内の整理整頓と在庫チェック、衛生確認をまとめて行うルーティンとしてとても効果的です。

■ 「賞味期限切れ」「用途不明」をゼロにする

冷蔵庫内の見直しをしないまま使い続けていると、つい放置されがちなのが「使いかけの食材」「仕込み日が不明な容器」「使い道がなくなった在庫」です。

週に1回、時間を決めてスタッフが一斉にチェックを行うことで、

・賞味期限の過ぎた食材の廃棄

・使い忘れていた仕込み品の再活用

・備品や容器の無駄な滞留

といった見えないロスや衛生リスクを未然に防ぐことができます。

ラベルが薄れて読めなくなっているものがないか、ラベルルールが徹底されているかも、このタイミングで確認しておくと良いでしょう。

■ 清掃だけでなく「動線」や「ルールのズレ」もチェック

見直しタイムでは、単に拭き掃除をするだけでなく、次のような点も一緒に確認するのがおすすめです

・「最近よく使う食材」が取り出しやすい場所にあるか?

・他の棚に“間借り”されているものが増えていないか?

・棚ごとのラベルがはがれていないか?

現場は日々変化するため、冷蔵庫の使い方もアップデートが必要です。

週1回のタイミングで、実際の使用状況に合わせた改善点を話し合える時間を設けると、自然とチーム全体の意識も高まり、冷蔵庫の回転が良くなります。

■ 時間は15分でもOK。「短時間でも毎週やる」が大切

「忙しくてそんな時間取れないよ」というお声もよく聞きます。

ですが、見直しタイムは15分でも効果があります。

全員でやる必要はなく、シフト内で当番制にしても構いません。

重要なのは、“誰かが責任を持って定期的にチェックする習慣”をつくることです。

また、チェック項目を簡単なシートにして貼り出せば、抜け漏れ防止にもなり、パートや新人スタッフでも安心して参加できます。

冷蔵庫の中が整っている店舗は、それだけで衛生意識・仕事の丁寧さが伝わるお店として信頼されます。

週1回の小さなルーティンが、お店全体の運営効率とブランド力の向上につながっていくのです。

まとめ|冷蔵庫は「収納庫」ではなく「戦略ツール」

業務用冷蔵庫というと、単なる“食材の保管庫”という認識を持たれている方も多いかもしれません。

しかし、実際の厨房オペレーションにおいて、冷蔵庫はただの収納スペースではありません。

「調理効率」「衛生管理」「人材育成」さらには「売上」までも左右する、いわば“戦略的な道具”なのです。

たとえば、庫内の配置を「料理の順番」ではなく「動線順」で考えることで、動きにムダがなくなり、ピークタイムの提供スピードが格段に向上します。

また、「食材の種類別」ではなく「役割別」に分けることで、誰が見ても目的が明確になり、無駄な在庫や調理ミスの削減につながります。

加えて、ラベルや透明容器による“見える化”、誰でも元の場所に戻せる“棚ごとのルール”、週1回の“見直しタイム”など、日々の小さな工夫を積み重ねていくことで、冷蔵庫は「使いにくい箱」から「チーム全体の作業を支えるツール」へと変わっていきます。

特に人手不足や新人スタッフの多い現場では、冷蔵庫が整理されているだけで指導の手間が減り、作業の属人化も防げるため、教育コストの削減にもなります。

言い換えれば、冷蔵庫の使い方は「厨房の設計そのもの」です。

オペレーションがスムーズになれば、お客様の満足度も上がり、リピーターの獲得や評判の向上にもつながります。

冷蔵庫は“置いてあるだけ”の存在ではありません。

工夫すればするほど、厨房の生産性を引き出してくれる頼もしいパートナーになります。

「作業のしづらさ」「食材ロス」「片づけにくさ」など、ちょっとしたストレスを感じたら、それは冷蔵庫の使い方を見直す絶好のサインかもしれません。

ぜひ今回ご紹介した5つの収納術を参考に、冷蔵庫を“売上に貢献する道具”へとアップデートしてみてください。

テンポスではさまざまな冷機器を取り揃えております。

是非ご覧になって下さい。

また、テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #厨房 #冷蔵庫 #食材 #保管 #作業の改善 #現場改善 #作業ルール #食材ロス改善 #改良 #厨房環境改善