飲食店において、冷蔵庫や冷凍庫は「単に食材を保存する箱」ではありません。

複数台を設置したときの配置・配管・動線設計次第で、日々のオペレーション効率、光熱費、メンテナンス性、安全性が大きく変わります。

本記事では、テンポスの「業務用冷凍庫比較」コンテンツを参考に、具体的な機種例を交えながら、バックヤード設計と冷凍庫配置の最適パターンをご紹介します。

複数台設置時に悩みがちな配線・排水・冷媒配管・動線などのポイントを押さえましょう。

(※記事中に掲載の商品情報は、2025年10月現在の情報です。

在庫数や価格など変更が生じることもございますのでご了承ください。)

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

冷凍庫配置で重視すべき“4つの要素”

厨房の限られたスペースを最大限に活かすためには、冷凍庫の性能だけでなく「どこに、どのように配置するか」が非常に重要です。

ここでは、効率的な厨房づくりに欠かせない4つの視点から、冷凍庫配置の基本を整理します。

その1:動線 ― 「取り出しやすさ」が作業効率を決める

冷凍庫は、調理中に何度も開閉する機器ではありませんが、仕込み・補充・在庫確認の際には必ずアクセスが発生します。

調理導線の邪魔にならず、スタッフが最短距離で動ける場所に置くことが理想です。

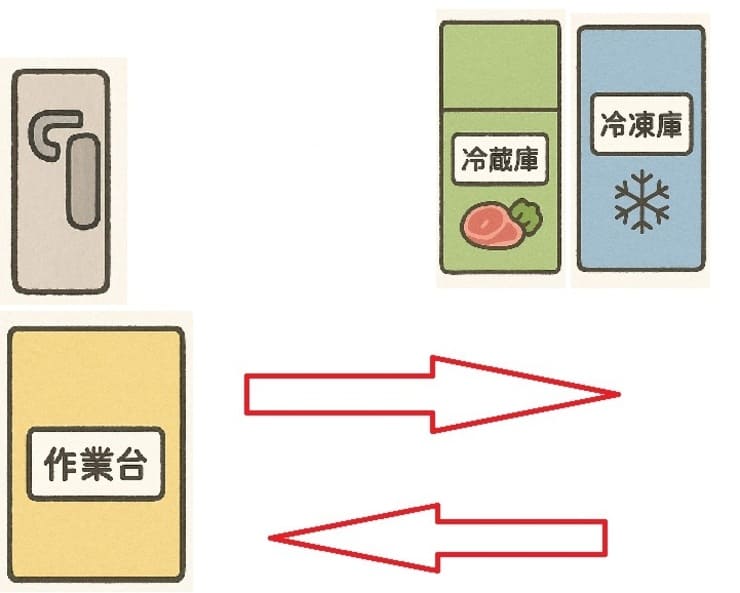

特に、冷蔵庫や仕込み台との位置関係は重要で、「冷凍→冷蔵→調理台→提供」という流れをスムーズにつなぐレイアウトを意識すると無駄が減ります。

その2:配線・排水 ― 設置後の“動かせない”問題を防ぐ

縦型冷凍庫はストッカーと違い、電源容量や排水経路の確保が欠かせません。

設置予定のコンセントが定格電流に対応しているか、冷却ドレンの排水経路を確保できるかを事前に確認しましょう。

また、背面や側面の放熱スペースを詰めすぎると、性能低下や故障の原因になります。

壁との間に最低5〜10cmの空間を確保して設置するのが基本です。

その3:冷媒配管 ― メンテナンス性と安全性を両立

厨房の規模が大きく、冷却ユニットを別置きにする場合は、冷媒配管ルートの設計も欠かせません。

配管距離が長くなりすぎると冷却効率が落ち、霜付きや凍結トラブルの原因にもなります。

また、定期点検の際にメンテナンススタッフがアクセスしやすい経路を確保しておくことも、長期運用では大きなポイントです。

その4:温度帯連携 ― 冷蔵庫との“並び”を意識する

冷凍庫だけを単独で配置すると、搬入動線や温度管理の連携が非効率になります。冷蔵庫と隣接配置し、仕込み食材の温度帯移動をスムーズに行えるようにしましょう。

テンポスの比較ページに掲載されているような縦型2ドア・4ドアタイプの冷凍庫は、冷蔵庫と高さや奥行きが揃うモデルも多く、並列設置に向いています。

厨房の見た目もすっきりし、作業効率の改善にもつながります。

冷凍庫の配置は、「スペースに置けるか」ではなく、「どう使われるか」を中心に考えることが大切です。

導線・配線・配管・温度帯の4点を意識すれば、厨房全体の効率がぐっと上がります。

複数台設置時の基準と注意点

店舗の規模が大きくなると、1台の冷凍庫では容量が足りず、複数台を設置して運用するケースも少なくありません。

しかし、ただ並べるだけでは電力・動線・管理面で非効率になってしまいます。

ここでは、複数台設置を行う際に押さえておきたいポイントを整理します。

配置間隔 ― 放熱スペースと作業スペースを確保する

縦型冷凍庫を複数並べる際は、側面・背面に最低でも5〜10cmの放熱スペースを確保することが基本です。

壁に密着させてしまうと熱がこもり、冷却性能が落ちたり、コンプレッサーの寿命を縮めたりするおそれがあります。

また、スタッフが扉を開けて中のトレーを出し入れする動きを考慮し、前方にも十分なスペース(最低80cm以上)をとりましょう。

電源容量 ― 同時稼働を想定した配線設計を

複数台の冷凍庫を稼働させる場合、ブレーカーの容量オーバーに注意が必要です。

特に、1台あたりの定格電流が高いインバーター搭載モデル(例:テンポス掲載の「タテ型4ドア 幅1200×奥行800」クラスなど)を導入する場合は、電源ラインの分岐設計をあらかじめ行っておくことが重要です。

電源コードを延長して使うと電圧降下を起こす場合もあるため、専用回路の確保をおすすめします。

動線と役割分担 ― “保管目的”ごとにゾーニング

2台以上設置する場合は、同じ食材を入れるよりも、用途や温度帯でゾーニングする方が効率的です。

たとえば、1台目は「仕込み食材・下処理品」、2台目は「完成品やデザート素材」など、出し入れ頻度や衛生区分に応じて分けると管理がしやすくなります。

また、冷蔵庫と同一ラインに並べることで、「冷凍→冷蔵→調理」という流れを短縮し、スタッフの無駄な移動を防ぐことができます。

メンテナンスと清掃性 ― “全停止しない”設計を意識

複数の冷凍庫を設置する場合、一台を止めても他が稼働できる配置にしておくことが理想です。

点検や清掃の際に全機が停止してしまうと、食材を一時移動させる手間やリスクが発生します。

また、各冷凍庫の下部や背面にホコリが溜まりやすいため、清掃用のスキマ(約5cm)を確保しておくと、長期的な衛生管理も容易になります。

複数台の冷凍庫は「数を増やせば便利になる」と思われがちですが、配置・配線・運用設計をきちんと行うことが前提です。

テンポスに掲載されているような縦型冷凍庫は、サイズ・ドア数・省エネ性能のバリエーションが豊富なので、厨房レイアウトや使用頻度に合わせて最適な組み合わせを検討することが大切です。

配線・排水・冷媒管の設計ポイント

冷凍庫を複数設置する際には、「とりあえず置ける場所に置く」だけでは不十分です。

設置後に配線や排水経路のトラブルが起きやすく、冷却効率の低下やメンテナンス性の悪化を招くことがあります。

ここでは、厨房設計の観点から見た配線・排水・冷媒管の3つの設計ポイントを解説します。

配線設計 ― 電源容量と位置を事前に確認する

冷凍庫は電力消費が大きく、1台ごとに専用回路を確保するのが基本です。

特にテンポスで紹介されているような縦型4ドア・インバーター仕様の機種は、起動時の電流が高くなる傾向があるため、1系統に複数台をまとめるとブレーカーが落ちる原因になります。

また、電源コードが長すぎると電圧降下を起こす可能性があるため、コンセントは本体から1m以内を目安に配置するのが望ましいです。

配線は通路をまたがず、厨房の壁沿いにまとめることで、安全性と見た目の両立ができます。

排水設計 ― ドレン水の流れを意識して設計する

冷凍庫の運転中は、霜取り時にドレン水(融解水)が発生します。

これを適切に処理しないと、床面に水がたまってカビや腐食の原因となります。

基本は、ドレンホースを重力で自然排水できる勾配に設計し、シンクや床排水へと導く形が理想です。

勾配が取れない場合は、小型のドレンポンプを設けることも検討しましょう。

また、排水経路は点検時に清掃できるよう、途中で隠蔽しすぎないレイアウトにしておくとトラブル時の対応がスムーズです。

冷媒管設計 ― 冷却効率を落とさない距離と取り回し

厨房のスペース上、冷却ユニットを離れた場所に置く「分離型冷凍庫」を導入するケースでは、冷媒管の長さと曲げ数が冷却効率に直結します。

配管距離が長すぎると圧力損失が大きくなり、冷却力が低下してコンプレッサーに負担がかかります。

可能な限り直線的で短いルートを確保し、急角度の曲げを避けることがポイントです。

また、配管部分は温度差による結露が発生しやすいため、断熱スリーブでしっかり保護し、周囲の機器や壁面を濡らさないようにすることも重要です。

厨房に冷凍庫を複数導入する際は、「配線」「排水」「冷媒管」を一体で考えることが、長く安定して使うためのコツです。

設置後に移動が難しい部分だからこそ、設計段階で余裕をもったルート設計を行うことが、結果的に故障や水漏れを防ぐ最大のポイントになります。

冷蔵庫との連携・分散配置戦略

冷凍庫は単独で考えるのではなく、冷蔵庫との「動線」「温度帯」「作業効率」をセットで設計することが重要です。

厨房内の空間やオペレーションに合わせて、冷蔵・冷凍の役割を分け、バランスよく配置することで無駄な動きや食材劣化を防ぐことができます。

■ 動線を最適化する「ゾーニング思考」

まず基本となるのは、冷蔵庫=仕込み・調理前段階の保管、冷凍庫=長期保存・補充用という役割分担です。

調理ライン近くには冷蔵庫を、バックヤードやストックエリアには冷凍庫を置くのが原則です。

例えば、ドロワー型冷凍庫を調理台下に設置すれば、仕込み中でも冷凍素材をすぐ取り出せます。

一方、大型の縦型冷凍庫はメイン厨房の動線外に置き、定期的に補充する運用にすることで効率的です。

■ 「分散配置」で温度ムラと混雑を防ぐ

厨房内に1台だけ大型冷凍庫を置くと、ピーク時にスタッフが集中して開閉が増え、温度ムラや霜付きが起こりやすくなります。

そこで有効なのが、小型冷凍庫の分散配置です。

調理台下やデザートブース、ドリンクコーナーなど、用途ごとに小型冷凍庫を分けることで、作業エリアの独立性が高まり、全体の回転効率も上がります。

■ 「冷蔵+冷凍」一体型の活用

近年では、冷蔵・冷凍切替機能付きモデル(例:ホシザキやパナソニックの縦型シリーズ)も登場しています。

季節メニューや仕込み量の変動が大きい店舗では、この切替型を導入することで、スペースを固定せず柔軟に対応できます。

また、コールドテーブル型の冷蔵・冷凍一体モデルを導入すると、同じ作業台で異なる温度帯の食材を扱えるため、狭小厨房でも非常に効率的です。

■ 長期保存と即時使用の「階層管理」

最後に、冷凍庫を「一次保管(長期)」と「二次保管(即時)」に分けて運用するのも効果的です。

・バックヤードでは大型縦型冷凍庫を使用し、食材をまとめて保管。

・厨房内では小型冷凍庫で当日分を取り出しやすくする。

このように役割を明確にすることで、在庫の流れが整理され、冷却効率も安定します。

厨房全体を「温度と動線のマップ」で考えることが、冷蔵庫と冷凍庫の連携設計の第一歩です。

冷却機器を“並べる”のではなく、“役割で分けて配置する”ことで、厨房の生産性は格段に高まります。

搬入導線・スタッフ動線を含めたレイアウト例

冷凍庫の配置を考える際には、厨房内の「スタッフ動線」と「搬入導線」を同時に設計することが重要です。

単にスペースに収めるだけではなく、仕込み・調理・補充・廃棄の流れを想定し、ムリやムダのないレイアウトを目指すことが効率化のカギとなります。

■ 搬入導線を最短化する「バックヤード連携型」

食材の搬入時、冷凍庫までの導線が長いと、冷凍品の温度上昇や作業ロスにつながります。

理想的なのは、バックヤードから直接冷凍庫にアクセスできる配置です。

例えば、店舗裏口からストレートに縦型冷凍庫を設置したストックエリアへ搬入できるようにすれば、業者搬入時の動線と調理スタッフの動線を分離できます。

これにより、仕込み中の混雑や危険なすれ違いも防げます。

特に狭小店舗では、通路を兼ねた“バックヤード一体型ゾーン”を設け、搬入後すぐに分類・収納できるようにすると効率的です。

■ スタッフ動線を意識した「L字型・U字型配置」

厨房内では、冷凍庫は「頻繁に開けない機器」として、スタッフの主動線から少し外すのが理想です。

たとえば、調理台・フライヤー・冷蔵庫を中心に「U字型」に配置し、その背面や端に縦型冷凍庫を置くことで、作業者同士の干渉を防ぎながら、必要なときにすぐアクセスできます。

一方、デザートやドリンク系など補助的に使う場合は、コールドテーブル型やドロワー型冷凍庫をL字の角や端部に配置すると、主動線を邪魔せず自然に動けます。

■ 廃棄・清掃の導線もセットで考える

忘れがちなのが、廃棄物の排出や清掃時の導線です。冷凍庫の背面に余裕がないと、ドレン排水やフィルター清掃の際に作業がしづらくなります。

メンテナンススペースとして背面に10〜15cm程度の余裕を確保しておくことで、トラブル発生時の対応もスムーズになります。

■ レイアウト例:小型店舗の動線設計イメージ

たとえば10坪クラスの小規模店舗では、

搬入口 → バックヤードに縦型冷凍庫を設置

厨房入口付近 → コールドテーブル型冷蔵庫

調理台下 → ドロワー型小型冷凍庫

という三段構成にすることで、「仕込み(奥)→調理(中央)→提供(手前)」の流れを分断せず、スタッフの行き来もスムーズになります。

このように、“人の動き”と“モノの流れ”を整理したレイアウトを意識することで、冷凍庫の効率性は格段に上がります。

単なる設置位置の問題ではなく、「厨房全体のリズム」を作る発想が求められます。

機種例を交えた具体的配置パターン

以下、代表的な冷凍庫モデルを例に、配置パターンのヒントを示します:

GRN-094FX-F(旧:GRN-094FM-F) 【フクシマガリレイ】ノンフロン縦型冷凍庫・センターフリー 幅900×奥行650×高さ1950 単相100V/業務用/新品/送料無料

【在庫特価品│残りわずか!】 フクシマガリレイ GRN-124FX1(旧:GRN-124FM) ノンフロン縦型冷凍庫 幅1200×奥行650×高さ1950 単相100V/業務用/新品/送料無料

GRD-150RX(旧:GRD-150RM) 【フクシマガリレイ】ノンフロン縦型冷蔵庫 幅1490×奥行800×高さ1950 単相100V/業務用/新品/送料無料

配置パターン例:2列並列+通路配置

・通路を十分に確保し、庫前操作スペースを設ける

・各庫の背面に冷媒配管・排水・電源を集中配線

・冷蔵庫との間隔を設けて放熱干渉を抑制

・動線上、調理台・盛付台・搬出口との導線を重複させないよう動線分割

縦型冷凍庫・冷凍庫を列に並べることで、庫前操作の統一感・冷媒配管の合理化などが可能です。

トラブル回避のチェックリスト

冷凍庫の導入や複数台設置を行う際、最も避けたいのが「稼働後に気づくトラブル」です。

配線・排水・動線などの見落としは、運用開始後の不具合や修理コスト増につながります。

以下のチェックリストを使って、設計段階からトラブルを防止しましょう。

■ 設置前チェック:スペース・環境・電源

まず確認すべきは、設置スペースと環境条件です。

・壁・天井・他機器との距離は十分か(放熱スペース10cm以上)

・室温が高すぎないか(特に夏場はバックヤードの温度上昇に注意)

・電源容量が足りているか(専用回路が必要な場合も多い)

・コンセント位置とコード長が合っているか

これらを事前に確認しておかないと、配線延長やブレーカー増設といった追加工事が発生します。

■ 配線・排水・冷媒管の確認

冷凍庫は他の厨房機器よりも配線・排水・冷媒管の影響を受けやすい機器です。

・排水口の位置が冷凍庫背面と合っているか

・排水勾配(最低1/100)が確保されているか

・冷媒管が他の機器の熱源に干渉していないか

・ドレンホースが床に直置きされていないか(カビ・腐食の原因)

特に複数台を並べる場合、1台ごとの排水経路や冷媒配管ルートを明確に分けることがトラブル防止につながります。

■ 動線・作業スペースの確認

冷凍庫の扉開閉や出し入れ時の動線も要チェックです。

・扉の開閉方向がスタッフの通路と干渉していないか

・仕込み時の台車や搬入ルートを塞がないか

・裏口やバックヤードとの距離が遠すぎないか

・メンテナンス時に背面へアクセスできるか

とくに縦型冷凍庫を2台以上並べる場合、扉開閉時に通路幅が60cmを下回らないようにするのが理想です。

■ 運用開始後に起きやすいトラブル例

よくある失敗例として、

・冷凍庫の上に機材を置き放熱が妨げられる

・排水トラップの清掃不足による水漏れ

・スタッフ交代時の扉開閉頻度増加による温度不安定

などがあります。

定期的に「温度チェック・フィルター掃除・排水確認」をルーティン化しておくと、長期的な安定稼働につながります。

■ 最後に:導入前の“シミュレーション”が決め手

最終確認として、実際の動線をスタッフと一緒に歩いてみることをおすすめします。

搬入・調理・補充・清掃までを再現することで、想定外の問題点が見つかることもあります。

冷凍庫は単体機器ではなく、厨房全体の流れを支える「インフラ」です。

導入時に一度立ち止まり、チェックリストで安全性と効率性を確かめておくことが、長く安定した運用への第一歩になります。

まとめ:効率と使いやすさの両立へ

冷凍庫を複数台配置するバックヤード設計は、ただ単に「置けるだけ置く」ではなく、配線・排水・冷媒配管・搬入ルート・スタッフ動線・清掃性すべてを調整することが不可欠です。

テンポスの冷凍庫比較で紹介されているような縦型4ドア(900×650)モデルをはじめ、チェスト型ストッカーやコールドテーブル冷凍庫など、用途や設置スペースに適したモデルを選びながら、上記の設計ポイントを踏まえて最適な配置を目指してください。

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #厨房 #冷凍庫 #バックヤード設計 #配線 #排水 #冷媒配管 #搬入ルート #スタッフ導線 #導入前のシミュレーション #清掃