「パン屋さんって1日にどれくらい売り上げているんだろう?」

これからパン屋を開業したいと考えている方なら、一度は気になる疑問ではないでしょうか。

売上の規模感をつかむことは、開業資金の見通しや損益分岐点の計算に欠かせません。

この記事では、小規模〜中規模のパン屋(イートイン・テイクアウト併用)をモデルに、1日の売上目安を具体的な数字で解説します。

さらに、売上を左右するポイントや、利益を安定させる工夫もあわせて紹介します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

売上を左右する主な要素とは?

パン屋の1日の売上は、立地や営業時間だけでなく、客数・客単価・営業スタイルといった要素によって大きく変わります。

どれか1つが少し違うだけでも、売上に数万円単位の差が生まれることがあります。

ここでは、その主なポイントを整理してみましょう。

要素1:客数 ― 立地と時間帯で変わる基本の数字

売上を構成する最もシンプルな要素が「来店客数」です。

住宅街では朝と夕方の通勤・通学時間に集中し、昼間は落ち着く傾向があります。

一方、オフィス街では昼食やおやつの時間帯に来店が集中します。

また、週末や祝日はファミリー層が増えるなど、曜日による変動も見逃せません。

どの時間帯に、どんな客層が多いかを把握しておくことで、販売量や商品の焼き上げタイミングを最適化できます。

要素2:客単価 ― 商品構成と店舗体験で上がる

次に重要なのが「1人あたりの購入金額(客単価)」です。

テイクアウト専門店では200〜350円程度が平均ですが、ドリンクや軽食を提供するイートイン併設型では、500円以上になることも珍しくありません。

高単価の商品(サンドイッチ、惣菜パン、季節限定パンなど)をバランス良く配置したり、セット販売を導入したりすることで、客単価を自然に引き上げることができます。

また、店内の雰囲気や包装デザインなど、購入体験を向上させる工夫も単価アップにつながります。

要素3:営業スタイル ― テイクアウトか、カフェ併設か

同じパン屋でも、「販売中心」か「イートイン併設」かで売上構造が変わります。

テイクアウト中心店は客数を多く取りやすい一方、単価が低く回転率が命です。

カフェ併設型では客単価が上がりますが、席の回転率や人件費の増加が課題になります。

つまり、どのスタイルを選ぶかで、日々の売上目標や利益率の計算方法も変わってくるのです。

要素4:立地と競合 ― “通りの位置”が数字を左右する

意外に見落とされがちなのが、店舗の「立地」と「競合状況」です。

同じ住宅街でも、学校やスーパーの近く、バス通り沿い、駅からの動線上など、立地によって客数は倍以上変わることがあります。

また、近隣に強い人気店がある場合は、差別化やニッチ戦略(高級志向・素材特化など)も必要になります。

要素5:天候・季節・曜日の影響

パンは日持ちしないため、天候や気温の影響を強く受けます。

雨の日は客足が落ちやすく、反対に寒い日や週末の朝は売上が伸びる傾向があります。

こうした変動を予測して、焼成量や仕込み時間を調整することで、ロスを抑えつつ売上を安定させることができます。

このように、パン屋の売上は単なる「客数 × 客単価」ではなく、営業スタイル・立地・季節要因が複雑に組み合わさって決まるものです。

自店の条件に合った販売戦略を立てることが、安定した売上をつくる第一歩です。

モデルケースで見る1日の売上シミュレーション

【モデルA】小規模・住宅街のテイクアウト専門店(15坪程度)

住宅街にある小規模ベーカリーでは、朝と夕方の通勤・通学時間にピークが集中します。

比較的コンパクトな店舗では、オーナー1人または家族経営で人件費を抑えながら運営できるため、日商4〜5万円程度でも黒字を確保しやすいのが特徴です。

ただし、天候や曜日の影響を受けやすいため、無駄な焼きすぎによるロスを防ぐ工夫が求められます。

【モデルB】中規模・カフェ併設型パン屋(30坪前後)

カフェを併設したタイプは、ドリンクやランチメニューの注文が加わるため、客単価が100〜150円ほど上がる傾向にあります。

一方で、座席数に限りがあるため回転率が課題となり、売上を最大化するにはテイクアウトとイートインのバランスが重要です。

また、スタッフ数や光熱費も増えるため、経費管理をしっかり行うことが利益確保のカギになります。

【モデルC】繁華街・観光地の人気店(40坪前後)

観光地や駅前などの人通りが多い立地では、1日20万円を超える売上も十分に可能です。

ただし、販売量が増えるほど廃棄リスクも高まるため、在庫管理やスタッフの生産体制を整えることが欠かせません。

繁忙期と閑散期の差が大きい店舗では、季節限定商品やイベント販売などで安定した集客を維持する工夫が求められます。

このように、パン屋の売上は「客数 × 客単価」で単純に算出できますが、経営スタイルや立地によって実現可能な数字が大きく変わります。

小規模店では効率重視で無理のない運営を、中規模以上では体制と付加価値のバランスをとることが、安定した収益につながります。

損益分岐点から見る「1日いくら売れば黒字?」

パン屋を経営するうえで欠かせないのが、「1日どれくらい売り上げれば黒字になるのか」という視点です。

売上目標を立てる際には、単に“たくさん売る”だけでなく、損益分岐点(利益がゼロになる売上ライン)を知っておくことが重要です。

ここでは、一般的な小規模店・中規模店の数値モデルをもとに、黒字ラインの目安を見ていきましょう。

損益分岐点とは?

損益分岐点とは、「売上」と「経費(固定費+変動費)」がちょうど同じになる点を指します。

計算式で表すと、

損益分岐売上高 = 固定費 ÷(1 − 変動費率)

となります。

この数字を下回ると赤字、上回れば黒字です。

パン屋は仕入れや人件費、光熱費などの経費構造が比較的シンプルなので、日ごとの目標売上を設定しやすい業態といえます。

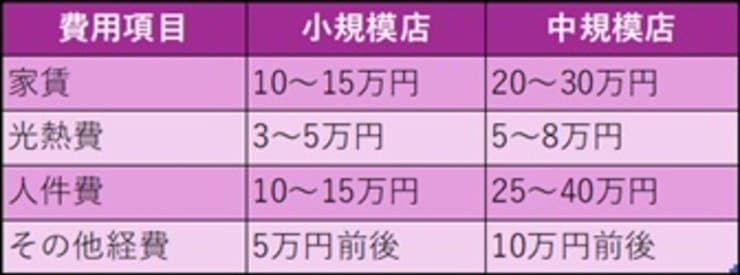

一般的なパン屋の変動費率(材料費+包装資材)は約40〜50%、固定費(月あたり)は次のようなイメージです。

この場合の損益分岐点(1日あたり売上)は以下の通りです。

小規模店

1日4〜5万円前後

中規模店

1日8〜10万円前後

つまり、モデルA・Bともに「黒字圏内」に入る数値となります。

黒字を安定させるためのポイント

損益分岐点を下げるためには、固定費を抑える工夫が欠かせません。

・家賃の安い立地を選ぶ。

・仕込みや接客を効率化して人件費を抑える。

・ロスを減らして材料費を最適化する。

など、小さな改善の積み重ねが安定経営につながります。

一方で、単価アップや販促強化によって売上を底上げすることも有効です。

パン屋経営では、「1日あたりの売上目標」=「損益分岐点+利益分」を常に意識することが大切です。

数字を把握し、根拠のある目標を持つことで、日々の営業改善が具体的に見えてきます。

売上を伸ばすための工夫ポイント

パン屋の売上を安定的に伸ばすためには、単に「数を売る」だけでなく、「客単価」「リピート率」「時間帯別の集客力」などを総合的に高める工夫が欠かせません。

ここでは、特に効果の高い改善ポイントを紹介します。

ポイント1. 客単価を上げる工夫

パンの平均単価は200〜300円前後が一般的ですが、「ついで買い」を促す仕掛けで客単価を上げることができます。

たとえば、レジ横にドリンクや焼き菓子を並べる、季節限定パンをセット販売するなどが効果的です。

また、「○○フェア」や「詰め合わせBOX」のように複数商品を組み合わせることで、自然に一人当たりの購入額を増やすことができます。

ポイント2. 回転率と販売時間の最適化

パン屋のピークは朝と昼ですが、夕方以降の売上をどう確保するかが黒字化の鍵です。

夕方限定の割引タイムを設ける、焼き立てパンを夕方に合わせて再度焼くなど、時間帯ごとの戦略を立てることで売り逃しを防げます。

また、パンが減ってくると「売り切れ感」で購買意欲が下がるため、ディスプレイを工夫して常に豊富に見せる演出も重要です。

ポイント3. リピーターを増やす仕組み

パン屋の安定経営には固定客の存在が欠かせません。

ポイントカードやLINE公式アカウントを活用して「次回購入特典」や「新作先行案内」を提供するのがおすすめです。

また、スタッフとのコミュニケーションや、お客様の好みに合わせたおすすめ提案など、「顔の見える接客」を意識することで、地域に愛されるお店づくりにつながります。

ポイント4. SNS・口コミでの集客力アップ

InstagramやGoogleマップでの露出も、今やパン屋経営の重要な要素です。

焼き立ての瞬間や限定メニューの写真を投稿することで、自然に来店動機を生み出せます。

特に「週末限定」「数量限定」といった要素を加えると拡散されやすくなり、新規顧客の獲得につながります。

ポイント5. イートイン・テイクアウトのバランス最適化

イートインを併設している場合は、ドリンクやセットメニューを用意して滞在時間を価値に変える工夫が大切です。

逆にテイクアウト中心の店舗では、スピードと持ち帰りやすさを追求することで回転率を上げられます。

業態に合った導線設計とオペレーションの最適化が、売上アップの基盤になります。

パン屋の売上は、商品力だけでなく「販売戦略」と「体験価値」で大きく変わります。

日々の小さな改善を積み重ねることで、安定した黒字経営に近づくことができます。

パン屋に必要な厨房機器や調理機器をご紹介

【業務用/新品】【サンテック】コンベクションオーブン COS-200 幅480×奥行535×高さ420(mm) AC100V【送料無料】

生地こね機 KN-30 レディースニーダー/業務用/新品/送料無料

トング スタンド シンプルセルフスタンド/業務用/新品/送料無料

[注意事項]※トング・トレーは別売りです。

まとめ:数字は“目安”、自店モデルを見つけることが大切

パン屋の売上や利益に関する数字は、あくまで「平均値」や「一般的なモデルケース」にすぎません。

実際には、立地や業態、客層、パンの種類、さらにはオーナーの考え方によっても結果は大きく変わります。

大切なのは、他店の数字を参考にしつつも、「自分の店に合った現実的なモデル」を見つけることです。

平均値に惑わされず「自分の店の構造」を知る

たとえば、「1日の売上が10万円」という目安を聞いても、家賃や人件費、材料費のバランスによって黒字か赤字かは変わります。

まずは自店の固定費・変動費を整理し、「1日いくら売れば黒字になるか」を損益分岐点として明確にしておくことが重要です。

これを把握していれば、売上が上下しても冷静に対策を立てられます。

売上よりも「利益率」と「継続性」を重視

パン屋経営では、単純な売上高よりも「粗利率」と「リピート率」が安定の鍵を握ります。

人気商品を低価格で売りすぎると原価率が高まり、せっかく行列ができても利益が残らないことがあります。

むしろ、原価率を抑えつつ満足度を高められる“自店の得意分野”を育てることが、長期的な成長につながります。

データを活かして「自店モデル」を磨く

日々の販売データをもとに、「曜日別」「時間帯別」「商品別」の売上傾向を分析してみましょう。たとえば「雨の日は食パンがよく売れる」「金曜日は惣菜パンが強い」といった傾向が見えれば、仕込み量や陳列内容を調整できます。

こうした“小さなPDCA”の積み重ねが、自店の最適な経営モデルを形づくっていきます。

継続的な改善が安定経営への近道

パン屋は季節変動や原材料高騰の影響を受けやすい業態です。

だからこそ、定期的にコスト構造や販売戦略を見直すことが大切です。

「どうすれば今より少し効率よく売れるか」「どうすればお客様にまた来てもらえるか」という視点を持ち続けることで、数字は着実に安定していきます。

売上目標はゴールではなく、「経営判断の指針」です。平均値にとらわれず、自店の強み・立地・顧客層に合ったモデルを見つけることで、数字は自然とついてくるようになります。

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #売上 #パン屋 #利益率 #継続性 #データを活かす #売り上げ目標 #自店モデル #黒字 #損益分岐点 #粗利率