飲食店で「人気メニューはしっかり売れているのに、なぜか利益が思ったほど残らない」という悩みを抱えていませんか?

実はその原因、料理の“組み合わせ”の問題かもしれません。

一つひとつの原価率が適正でも、高原価なメニュー同士が一緒に注文されることで、知らないうちに利益が削られているケースは少なくありません。

本記事では、売れ筋を活かしつつも利益を守るための、「原価率の並び」の工夫と改善策をご紹介します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

はじめに:売れているのに利益が残らない…その原因、どこにある?

飲食店を経営していると、「うちの人気メニューはよく注文されているし、集客もできている」と感じることがあると思います。

しかし、実際に数字を見てみると、売上のわりに利益が思うように残っていない…そんな悩みを抱えるオーナーの方も多いのではないでしょうか。

その原因のひとつに、料理同士の組み合わせによる“原価率の偏り”が隠れていることがあります。

メニュー単体では問題ない原価率でも、お客様がよく一緒に注文する料理同士の原価が高いと、全体としての利益率は大きく下がってしまうのです。

たとえば、原価率30%の主菜と、原価率40%のサイドメニューがセットのように注文されると、結果的に1組の食事全体での利益が圧迫されてしまうという現象が起こります。

つまり、「どの料理が人気か」だけでなく、「どの料理とどの料理が一緒に注文されやすいか」を把握し、そこに対策を打つことが、安定して利益を出し続ける飲食店になるための重要なポイントなのです。

原価率の罠:高原価同士の“同時注文”が赤字を生む

バランスを大切に

飲食店の経営では、原価率のバランスを考えたメニューづくりが基本です。

「この料理の原価率は30%だから問題ない」と個別に判断することはよくありますが、実際の現場では“組み合わせ”で注文されることがほとんどです。

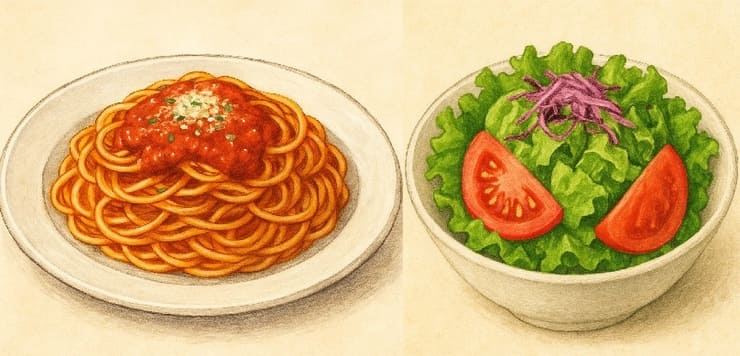

たとえば、お客様が「原価率30%のパスタ」と「原価率40%のサラダ」を一緒に注文された場合、セット全体としての原価率は35%以上となり、お店が期待する利益率を大きく下回ってしまうことがあります。

これが、原価率の罠と呼ばれる状態です。

単品の利益率に注目してメニューを設計しても、実際にどう組み合わせて注文されるかを想定していなければ、利益が削られる結果になりかねません。

しかもこの問題は、人気メニューであればあるほど起こりやすくなります。

傾向を把握しましょう

さらに注意したいのは、お客様の注文行動にはパターンがあるという点です。

たとえば「サッパリ系の前菜とあっさりめの主菜」や「がっつり系のメインと炭水化物」など、料理の味の系統やビジュアルが似ているもの同士が選ばれやすい傾向があります。

こうした傾向を把握せずに高原価なメニュー同士を並べていると、自然と利益率の低い組み合わせばかりが出るという事態を招いてしまうのです。

売上が伸びているのに、思ったほど利益が出ていないと感じたときは、まず注文の組み合わせと原価率の合計に目を向けてみることをおすすめします。

それが、利益構造を見直す第一歩になります。

実録!利益を圧迫していた「売れ筋セット」の落とし穴

実際の店舗で起きていた、ある事例

東京都内で営業していた小規模なイタリアンレストランでは、「ボロネーゼパスタ」と「フレッシュモッツァレラのカプレーゼサラダ」が圧倒的な人気メニューでした。

どちらも味・見た目ともに満足度が高く、お客様からの評判も上々。

店主も「これがうちの鉄板の組み合わせだ」と自信を持っていました。

しかし、経理を見直してみると意外な事実が明らかになります。

この2品をセットで注文されると、原価率が合計で65%を超えていたのです。

パスタの原価率はおよそ35%、サラダは40%近くあり、セット全体として見た場合の粗利は非常に薄く、忙しくなるほど利益が残らないという悪循環に陥っていました。

講じた対策とは?

このお店では、すぐに対策に乗り出しました。

まず、サイドメニューの選択肢を見直し、原価率15%程度で提供できる「日替わりスープ」や「自家製ピクルス」などの副菜を新たに用意。

人気のパスタはそのままに、利益率の高いサイドを選んでもらえる構成に変更しました。

さらに、ドリンクとのセット販売を強化し、単価の調整とセットの再設計を行うことで、同じメインを出していても1人あたりの利益額を約1.5倍に引き上げることに成功しました。

この事例が示しているのは、「人気メニューを売ることが悪いわけではない」ということです。

重要なのは、その料理がどんな料理と一緒に出るか、そして全体としてどれくらいの利益を生み出せているのかという視点を持つことです。

「売れているから安心」と思っていたメニューの組み合わせが、実は店舗経営を圧迫する要因になっているかもしれない──そんな視点で、ぜひ一度、メニュー構成を見直してみてはいかがでしょうか。

解決策①:「利益を補う」メニューの仕込み方

原価率の高い料理を提供すること自体は、決して悪いことではありません。

むしろ、こだわりの食材を使った看板料理や季節限定メニューなどは、集客力やブランド力を高めるうえで非常に重要です。

しかし、こうした高原価の料理ばかりが組み合わさって注文されてしまうと、前述の通り利益が圧迫されてしまいます。

そこで必要になるのが、「利益を補う」メニューをうまく取り入れる工夫です。

利益率の高いメニューとの組み合わせが大事

たとえば、原価率が10〜15%程度の前菜、小鉢、副菜、デザート、ドリンクといった“利益率の高いメニュー”を組み合わせに加えることで、セット全体の原価率を下げ、粗利を確保することができます。

こうしたメニューには、以下のような特徴があります

・調理が簡単で、仕込みの手間が少ない

・食材の保存が効きやすく、ロスが出にくい

・多くのメイン料理と相性がよく、選ばれやすい

組み合わせメニューの具体例

具体的には、

「自家製ピクルス」

「冷製スープ」

「オリジナルドレッシングのサラダ」

「ゼリーやプリン系のデザート」

「原価が低めの炭酸ドリンク」

などが挙げられます。

これらをセットの構成要素として組み込みやすくすることで、お客様にとっては満足感が高く、お店にとっては利益率を守れる構成が生まれます。

タイミングを見る、注目度をUPさせる

また、注文されやすいタイミングや場所にこれらのメニューを配置することも大切です。

メニューブックやタッチパネルで「おすすめセット」や「人気の組み合わせ」として表示したり、スタッフが口頭で提案したりすることで、自然と注文に加えられるようになります。

利益率を守るには、原価の高い料理をやめるのではなく、それをどう補うか、どうバランスを取るかが鍵になります。

小さな副菜やドリンクの工夫が、店舗全体の利益構造に大きな差を生むこともあるのです。

解決策②:「並び替え」だけで変わる注文の流れ

実は重要なメニューの順番や配置

実は、メニューの「順番」や「配置」だけでも、お客様の注文傾向に大きな影響を与えることができます。

たとえば、原価率の高い料理がセットで頼まれることが多い場合、その料理同士が近くに並んでいたり、目立つ位置に配置されていたりする可能性があります。

お客様は、メニューを左上から右下に向かって読む傾向があるため、上位や中央にある料理ほど選ばれやすくなるのです。

この「視線の流れ」を意識して、原価率が高いメニューを目立ちすぎない場所に移動させたり、利益率の高いメニューをその近くに配置したりして「組み合わせ」を変える工夫をすることで、注文バランスを整えることができます。

実例:視線の流れを意識したメニュー表記

実際にある店舗では、原価率が高い人気メニューをメニュー中央から下段に移し、代わりに高利益のサイドメニューを上部に配置することで、注文される組み合わせが変化し、1人当たりの利益が約15%向上した事例もあります。

このように、大がかりな改定をせずとも、「見せ方の最適化」だけで利益構造は改善できるのです。

メニュー表はただの一覧表ではなく、売上と利益を操る「戦略ツール」として、もっと活用していきましょう。

解決策③:セット売りは「利益設計」から始める

セットメニューの組み合わせに注意

「セットメニュー」は、お客様にとってはお得感があり、店舗側にとっても客単価を上げやすい有効な手法です。

しかし、その組み合わせ方を間違えると、売れるたびに利益が削られてしまう「赤字セット」になりかねません。

だからこそ、セットメニューは“売れ筋の組み合わせ”からではなく、“利益設計”から逆算して考えることが重要です。

たとえば、原価率が高いメイン料理に、これまた原価率の高いドリンクやサイドを組み合わせてしまうと、ボリュームがあるのに利益がほとんど残らない構成になります。

そうではなく、原価率が抑えやすいメニューや仕込みの効率が良いメニューを組み合わせ、セット全体で利益率が確保できるように設計しましょう。

実例:人気メニュー×利益率の高いもの

実際に、ある店舗では「人気の唐揚げ定食」に、利益率の高いスープと漬物をセットにすることで、トータルの原価率を抑えながら満足感のあるセットを実現しました。

その結果、1セットあたりの粗利が20%以上アップし、売れ筋メニューが「利益を生む柱」に変わったのです。

セット売りは“売ること”ではなく、“どう売るか”が鍵です。感覚ではなく、数字とロジックに基づいた組み立てを意識することで、売上だけでなく、利益の質も変わってきます。

忘れがちな視点:「スタッフのおすすめ」が利益を左右する

実は大事なスタッフのおすすめ

お店の利益を左右する要素として、実はスタッフの「おすすめメニュー」の提案方法も大きなポイントです。

多くの飲食店では、スタッフが自信を持ってすすめるメニューがよく売れますが、そのおすすめが利益を圧迫しているケースも少なくありません。

例えば、スタッフが「お客様に喜んでもらいたい」と思って、原価率の高い料理同士の組み合わせや、ボリューム満点で原価がかかるメニューばかりをすすめていることがあります。

これは善意からの行動ですが、結果として利益率の低下を招いてしまうことになるのです。

スタッフへの情報共有が重要

そこで、スタッフへの教育や情報共有が重要になります。

どのメニューの利益率が高いのか、どの組み合わせならお店の利益を守りながら満足度を高められるのかを、具体的に伝えておくことが効果的です。

たとえば、スタッフ向けに利益率の高いおすすめセットや組み合わせ例を用意し、日常的に共有することで、自然と利益に繋がる提案が増えます。

また、メニュー表やポップなどでも「スタッフおすすめ」「人気セット」といった形で、利益率を考慮したメニューの提案を視覚的にアピールすると、お客様にも選ばれやすくなります。

このように、スタッフのおすすめはただの接客の一環ではなく、利益を最大化するための重要な戦略のひとつであることを忘れずに取り組みましょう。

メニューボードで効果的に情報発信!

木札のメニューでおすすめを目立たせましょう!

メニューを筆文字で作成するサービスをご紹介しています。

まとめ:人気メニューを「どう出すか」が、店の利益を決める

今回ご紹介したように、飲食店の利益は単に「どんなメニューを出すか」だけで決まるわけではありません。

むしろ、同じ人気メニューでも「どう組み合わせて、どうお客様に提供するか」が非常に大切なのです。

売れ筋の料理があっても、それが高原価のもの同士で一緒に注文されてしまうと、利益が圧迫されてしまいます。

一方で、利益率の高いサイドメニューやドリンクを効果的に組み合わせ、セットメニューやメニューの並び替えを工夫することで、効率よく利益を確保することができます。

また、スタッフのおすすめやメニューの見せ方といった「販売の仕組み」も、利益に大きく影響します。

数字をもとにしたメニュー設計と、現場での販売戦略の両面からアプローチすることが、安定した収益につながります。

これからの飲食店経営では、「売れる料理を増やす」ことはもちろん、「どう売るか」「どのように利益を生み出すか」を意識することが成功の鍵となります。

ぜひ、本記事の内容を参考にして、メニューの“並び”や“組み合わせ”を見直し、利益体質の強いお店作りにお役立てください。

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #厨房 #メニュー開発 #セット売り #利益設計 #印象UP #メニューの順番 #メニューの組み合わせ #売れ筋 #メニュー改良