「キャベツ1玉1,000円」というニュースが連日報道され、家計を預かる多くの方が頭を抱えていました。

キャベツの高騰理由は、一般的には「天候不良が原因」と説明されていますが、

果たしてそれは本当なのでしょうか。

また近年では、日本の農家の平均年齢は約63歳(出典元:政府統計の窓口令和4年より)に達しており、農業の未来が危ぶまれています。

さらに、キャベツに限らず葉物野菜はその特性上、機械化が進みにくいという現状があり、収穫時の負担を大きくしているのです。

今回は、キャベツが異常に高騰していた本当の理由とは?お店でできる対策について紹介していきます。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

キャベツ高騰の理由とは?

キャベツの価格が高騰する背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。特に近年は、異常気象やコスト増加、需給のバランスの崩れなどが影響を及ぼしています。

ここでは、キャベツ高騰における主な理由について紹介していきます。

主に以下の理由があげられます。

天候不順による生育不良

キャベツは、冷涼な気候を好む野菜であり、気温や降水量の影響を非常に受けやすい野菜です。

たとえば、長雨や台風、猛暑、霜などの異常気象が発生すると、生育が遅れたり病気が広がったりしてしまいます。

その結果、出荷量が減少し、市場への供給が不足して価格が上昇してしまうのです。

また、気候の変動により出荷時期が集中し、一時的に供給が途切れることも価格高騰の一因となっています。

作付面積の変動

前年度にキャベツの価格が低迷した場合、採算が取れないと判断した農家が作付面積を減らすことがあります。

これにより、次の年の供給量が減少し、価格が上昇するという流れが生まれえてしまうのです。

特に、他の野菜と比べて単価が安いキャベツは、利益が出にくい作物とされており、農家にとってリスクが大きいです。

そのため、価格が安定しない限り作付面積が減少傾向となりやすいのです。

生産コストの上昇

近年、肥料や燃料、資材費の高騰、人件費の増加などにより、農業全体の生産コストが上がっています。

キャベツのように手間がかかる作物では、これらのコスト増が直に価格に反映されやすいのです。

また、物流費の上昇も価格に影響を与えており、特に遠隔地からの輸送が必要な場合、消費者価格に跳ね返るケースが多いです。

需要の変動と集中

キャベツは家庭用だけではなく、飲食店や加工食品など業務用の需要にも大きく影響しています。

特に、春先や秋などはお好み焼き、鍋料理、揚げ物の付け合わせなどで需要が増加する傾向にあります。

また、飲食店の営業再開やイベントの増加などにより業務用需要が急増すると、市場に出回る量が減り、価格が高騰しやすくなってしまうのです。

このように、キャベツの高騰は自然環境から経済的要因まで幅広い理由によって引き起こされています。

今後は、安定した供給体制の構築とともに、お客様への影響を抑える工夫も求められてくるでしょう。

キャベツを使った料理は値上がりしていた?

キャベツの価格高騰は、飲食店のメニューにも少なからず影響を与えています。

特に、キャベツを多く使用する料理では、原材料コストの増加により、値上げや提供量の調整を行う店が増えています。

たとえば、お好み焼きや焼きそば、もつ鍋、トンカツの付け合わせ、サラダ類などは、キャベツを大量に使用する定番メニューです。

これらの料理を提供する居酒屋や定食屋では、キャベツ価格の上昇が直接コストに響くため、1皿あたりの価格を引き上げざるを得ない場合もあります。

特に、原価率を厳しく管理しているチェーン店では、早めに価格改定を行うケースも少なくありません。

一方で、価格を据え置く代わりに、盛り付け量を控えめにしたり、キャベツ以外の野菜を混ぜてかさ増ししたりする工夫も見られます。

たとえば、キャベツの千切りにレタスやもやしを混ぜることで、コストを抑えつつ見た目のボリュームを維持する対応が取られているのです。

また、ファストフード業界でも、キャベツを使ったバーガーやサンドイッチ類で一部原材料を見直す動きがあります。

季節限定メニューや、セットメニューの構成変更などで、価格への影響を緩和しようとする動きが見られます。

このように、キャベツの高騰は飲食店にとって無視できない問題となっており、メニューの見直しや、価格調整といった対応を迫られていたのです。

今後も天候や、市場の状況により価格変動が続けば、飲食店の工夫とお客様の理解がますます重要になってくるでしょう。

お店でできる対策とは?

キャベツの価格高騰が続いた場合、飲食店では経営への影響を最小限に抑えるための工夫や対策が求められています。

ここでは、飲食店が取ることのできる代表的な対策について紹介していきます。

主に以下のことがあげられます。

他の野菜との併用や代替

キャベツを使ったメニューの量を減らす一方で、他の比較的安定した価格の野菜を組み合わせることで、コストを抑えつつ満足感を維持する方法があります。

たとえば、キャベツの千切りにレタス、もやし、大根、ニンジンなどを加えて「ミックスサラダ」にすることで、見た目のボリュームを保ちつつ、仕入れ価格のリスクを分散できるでしょう。

また、焼きそばや炒め物などでも、キャベツの代わりに小松菜や白菜を使うといった工夫が可能です。

メニュー構成の見直し

キャベツを大量に使うメニューが多い場合、一時的に使用量の少ないメニューにシフトしたり、季節限定の代替メニューを用意したりすることも有効です。

たとえば、お好み焼きやもつ鍋といったキャベツ依存の高い料理を期間限定メニューに切り替えたり、新たにキャベツを使わない麺類やお肉料理を強化したりと、柔軟なメニュー設計が重要です。

これにより、仕入れコストの変動リスクを抑え、安定した営業が可能になるでしょう。

仕入れ先の見直し・契約の強化

信頼できる農家や、業者との関係性を築くことで、一定量を安定した価格で仕入れられるでしょう。

また、契約栽培やまとめ買いによる、コスト削減を検討するのも一つの方法です。

地域の産直市場や地方の農協など、従来とは異なるルートを開拓することで、思わぬ価格差や新たな供給源を見つけられることもあるでしょう。

このように、キャベツ高騰に対しては、日々の工夫と柔軟な対応がカギとなります。

単に価格転嫁するのではなく、料理の質や満足度を保ちながら、うまくやりくりすることが、お客様の信頼を守ることにもつながるでしょう。

(これらの対策は、テンポスフードメディア独自の視点で分析し作成しました。)

料理に使う調理器具や食器

テンポスで扱っている、料理を作る際に使う調理器具や、おすすめの食器をご紹介!

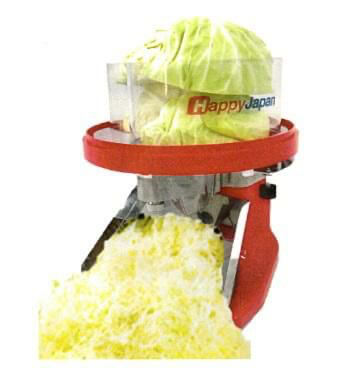

キャベツスライサー

グリドル TYS750

まとめ

今回は、キャベツが異常に高騰していた本当の理由とは?お店でできる対策について紹介してきました。

キャベツが異常に高騰していた本当の理由として、作付面積の変動や生産コストの上昇などの理由により、高騰しているのではないかと言われています。

お店でできる対策として、他の野菜との併用や代替やメニュー構成の見直しなど、万全な対策をして、お客様満足度を維持していくことが重要になってきます。

#キャベツ #キャベツ高騰 #飲食店

テンポスドットコムでは、様々な視点から居酒屋の開業成功を全力で応援します。

自分のお店の業態に合わせて必要なものは何があるのか、詳細を確認することができますので是非ご覧ください!

※独立・開業に至るまでの経緯やとっておきの裏話、成功の秘話などを独占インタビュー!上記ボタンをクリックし、他店舗店主のヒストリーもぜひご覧ください。