飲食店の厨房で、毎日フル稼働する「業務用調理器具」。

料理人が扱う包丁や鍋、トングやまな板など、これらは料理の仕上がりだけでなく、作業効率やスタッフのストレス、衛生管理にも大きく影響します。

「開業準備で何を揃えればいいかわからない」

「現場がバタバタして効率が悪い」

そんな方こそ、“本当に使える業務用調理器具”を見直すタイミングかもしれません。

本記事では、プロが現場で実際に使っている必須の調理器具を中心に、選び方やおすすめの組み合わせをわかりやすく紹介します。飲食店をこれから始める方、すでに現場で働いている方、どちらにも役立つ実用的な内容です。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

なぜ「業務用調理器具」が重要なのか?

家庭用の道具と業務用の調理器具は、見た目こそ似ていても、中身はまったく別物です。

特に飲食店では、「スピード」「清潔さ」「耐久性」が求められるため、プロ仕様の器具が必須です。

例えばこんな違いがあります。

| 特徴 | 家庭用 | 業務用 |

|---|---|---|

| 使用頻度 | 1日1〜2回 | 数十回〜数百回 |

| 強度 | 日常使い | 長時間の高温・高圧にも耐える |

| サイズ | コンパクト | 大量調理に対応 |

| 洗浄 | 手洗い前提 | 食洗機・殺菌庫対応が前提 |

つまり、「家庭用で十分」は通用しません。

手に馴染み、壊れにくく、洗いやすい業務用調理器具こそが、現場のストレスを減らし、作業効率を大きく改善してくれます。

プロが手放せない!業務用調理器具カテゴリー別まとめ

ここでは、飲食店の多くで使われている「現場で本当に役立つ器具」をカテゴリー別にご紹介します。

包丁とまな板|料理の“基本のき”

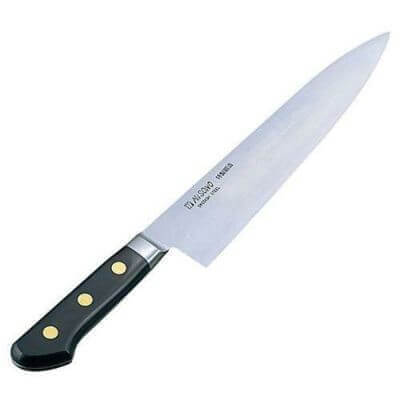

○ 牛刀(万能包丁)

野菜・肉・魚など何でも対応します。

サイズは210〜240mmがおすすめです。

持ちやすく疲れにくいグリップが◎

○ ペティナイフ

仕込み・細かい作業に便利です。1本あると重宝します。

○ まな板(業務用サイズ)

滑りにくく、厚みのあるものが人気です。素材は抗菌ポリエチレンが主流です。

抗菌ポリエチレン製・厚さ20mm以上なら、反りにくく衛生面も安心です。

◆ポイント◆

包丁は用途ごとに複数本用意するのが基本です。

まな板も「野菜用・肉用・魚用」で分けて交差汚染を防止し衛生管理を徹底しましょう。

鍋・フライパン|熱効率が違う!

○ 寸胴鍋(20L〜)

スープや煮込みに最適の鍋です。

底が厚いタイプは焦げにくく長持ちするためおすすめです。

○ 片手鍋・両手鍋

仕込みから仕上げまで万能な鍋です。

小ロットから大ロットまで対応可能なサイズが選択の分かれ目になります。

○ フライパン(鉄・アルミ)

炒め物には必須です。

銅、アルミ、鉄、ステンレスの順に熱伝導がよいです。

おすすめは、比較的リーズナブルで熱伝導が良く、強火調理に最適な鉄製鍋です。

アルミ製フライパンは軽くて回転率が必要な現場向きです。

◆ポイント◆

鍋の「重さ」や「持ち手の熱さ対策」もチェックしましょう。

毎日使うからこそ扱いやすさが重要です。

トング・おたま・ヘラ類|手に馴染む=ストレス減

○ トング(シリコン・ステンレス)

滑りにくく、洗いやすい調理道具です。先端の形状で使いやすさが激変します。

○ おたま・レードル

スープやソースの量が一定に取れる「目盛付き」が便利です。

両口レードルは、右利き・左利きどちらでも使いやすい便利アイテムです。

○ ゴムベラ・木ベラ

デザートやソース、炒め物にも使えます。

耐熱性を必ずチェックしましょう。

◆ポイント◆

道具の“握りやすさ”や“滑りにくさ”は、長時間作業での疲れ軽減に直結します。

バット・ボウル・ザル|仕込みが変わる

○ バット(ステンレス or 樹脂製)

食材の一時置きや調理工程で大活躍します。

○ ボウル(ステンレス・耐熱樹脂)

サイズ違いで複数持つのがおすすめです。

使い勝手の良い滑り止め付き商品もあります。

○ ザル(ステンレス)

目の細かさと形状をよく吟味して選びましょう。

ラーメンやパスタ店では必須級です。

◆ポイント◆

業務用は「重ねやすさ」「洗いやすさ」も大事です。

使う機会も多く、選び方・セッティング場所次第で現場の動線が変わります。

計量器具・保存容器|地味だけど差が出る

○ 計量カップ・スプーン

料理の安定に欠かせないアイテムです。

業務用は目盛が見やすく丈夫な作りとなっています。

○ スケール(デジタル)

料理の安定化と原価管理に直結します。

0.1g単位のものもあるので、使い分けるとよいでしょう。

○ 保存容器(ポリカーボネート製など)

ニオイ移りしにくく、スタッキング可能な形状が人気です。

◆ポイント◆

「ふた付き」「透明」「熱に強い」など、細かな使い勝手が現場の効率に直結します。

器具の選び方|現場がラクになるチェックポイント

- 重すぎないか?手にフィットするか?

少しの違いで疲労感が断然変わります。 - 洗いやすい形状か?継ぎ目はないか?

衛生面も大事です。

また、飲食店では清掃時間もコストとなるので洗いやすいものを選びましょう。 - サイズは合っているか?

「大きすぎ」「小さすぎ」は現場のミスの原因になります。 - 価格と品質のバランスは?

安物買いの銭失いにならないように注意しましょう。

導線を考えた配置のコツと効率化

まず決めるべきは「一方通行の流れ」

入荷 → 下処理 → 仕込み → 加熱 → 盛付・提供 → 下げ物 → 洗浄・乾燥 → 保管

この流れが逆流しないよう、物理的に配置で担保します。

原則は

「生(RAW)→加熱(HOT)→提供(PASS)」「汚染(DIRTY)→清潔(CLEAN)」

の一方通行です。

- 交差NG例:洗浄済み器具の通り道に生肉のまな板がある、パス横に下げ物が通過する、など。

- 配置対策:生加工ゾーンと加熱ゾーンの通路を分ける/下げ物は裏動線で洗浄へ直行。

ゾーニングと“作業三角形”

各ポジションで3点が1歩圏内に収まるようにしましょう。

- 仕込み三角形=「まな板台(包丁)– 水点(シンク)– 収納(食材・バット)」

- 火口三角形=「レンジ/グリル – ツールバー(お玉・トング) – バット/ソース(GNパン)」

- パス三角形=「皿・カトラリー – 盛付ツール – 出口(ホールへ)」

目安:各三角形の1辺は60〜120cmです。これを越えると歩数が増え、回転が落ちます。

右利き・左利きの手順最適化

人口比的に右利き前提が多いですが、利き手で配置を反転すると無駄が激減します。

- 右利き例(仕込み台):左に食材・右に包丁置き/屑入れ → 切り終えた食材を前方のバットへスライド

- 火口前:右にフライパン柄・左に調味ボトル(右で鍋、左で調味)

- パス:右にスプーン&トング、左にソースレードルなど、実際の動作順で並べ替え。

ルール:「触る頻度順 × 動作順」で左→右、手前→奥に並べる。

“到達ゾーン”ルールで置き場所を決める

- プライマリ(0〜30cm):最頻出ツール(トング、レードル、ゴムベラ、塩/胡椒)

- セカンダリ(30〜60cm):毎時使う物(予備バット、ソースGN、鍋蓋)

- サード(60cm〜上方/下方):予備・季節品(大鍋、低頻度器具)

重い物は腰〜肘の高さ(約70〜100cm)に配置しましょう。

肩上棚や足元に重い物を置かないことで、事故と疲労を防止できます。

吊る・立てる・差す:取り出し1アクション化

- ツールバー(S字フック):火口上にお玉・スキマー・トングを吊る→“見る→取る→戻す”が1動作

- マグネット包丁ラック:ブロックや引出しより乾きやすく衛生的、取り出しが速い

- まな板スタンド(色分け):肉・魚・野菜・仕上げを明確に分けて交差汚染を防止

- GNパン(ホテルパン)でソース・薬味を火口手前に一列:スプーンも“湯煎ポット”で常温保持し衛生&スピードUP

“1分リセット”を前提にした定位置化

ピーク後1分で完全リセットできるよう、影絵(シャドーボード)や位置テープで定位置を見える化することで作業効率が上がります。

- ツールの輪郭を貼る:棚に「塩」「胡椒」「仕上げ」などラベルを貼る

- カトラリーバーはユニット化:カゴごと交換して一気に補充

- ゴミ箱・屑入れは各台に足元固定:移動して迷子にならない

ラベリングと色分けで“迷い”をゼロに

探す時間・判断時間をカットでき、衛生監査にも強い厨房になります。

- まな板:緑=野菜、赤=肉、青=魚、白=仕上げ

- トング:色バンドで用途固定(加熱前/後、仕上げ)

- 容器ラベル:品名・仕込み日・担当・廃棄期限(FIFO運用)

導入・買い替えのタイミングは?

開業前:まずは必要最低限を用意して現場で使いながら足すのが最善です。

現場改善:作業が非効率・スタッフの不満が出たら見直しのサインです。

定期的:半年〜1年ごとに見直すとコストダウン&作業効率アップにつながります。

まとめ|調理器具の質が、厨房の質を決める

業務用調理器具は、厨房で最も身近で最も使用頻度が高い道具です。

「安いから」「セットで売っていたから」といった理由で選ぶと、後悔するケースも少なくありません。

ポイントは、「業態とメニューに合った器具を、現場の動線に合わせて揃えること」です。新品と中古をうまく使い分け、信頼できる専門ショップを活用することで、コストを抑えつつ、現場にフィットした調理環境を構築できます。

理想の厨房は、一つひとつの調理器具から始まります。ぜひ、じっくりと選んでみてください。

#飲食店 #業務用 #調理 #器具