小規模飲食店でも、揚げ物メニューは「利益を出しやすい人気カテゴリー」です。

しかし、厨房スペースやオペレーションの都合で「卓上フライヤー」を導入したものの、思ったより一度に揚げられない、油温が下がってムラが出る――そんな声も少なくありません。

実は、卓上フライヤーは“メニューの種類”や“提供数”に合わせて、油量やバスケットサイズを選ぶことが重要です。

ここでは、テンポスドットコム掲載の比較データをもとに、メニュー別に適したサイズ選びの考え方を解説します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

■ 油量が決め手!「唐揚げ」には8Lクラスが安心

●揚げムラを防ぐ“油量の余裕”がカギ

鶏の唐揚げやチキン南蛮のように、ボリュームがあり水分の多い食材を揚げる場合は、油量にしっかりと余裕を持たせることが大切です。

油が少ないと、食材を入れた瞬間に温度が急激に下がり、外は焦げて中は生焼けといった“揚げムラ”が発生しやすくなります。

特に、開業したばかりの店舗では一度に複数オーダーが入ることも多く、油量に余裕がないとオペレーションが乱れがちです。

●8Lクラスのモデルが“安定した温度管理”を実現

唐揚げを中心に扱うなら、油量8L前後の卓上フライヤーが最も安定します。

「MMF-82B」などのモデルは、8Lの油槽を備えながらも単相100Vで稼働できるタイプ。

油量が多い分、食材を入れても温度の落ち込みが少なく、連続調理でも仕上がりの品質を保てます。

このクラスであれば、1回のバッチで6〜8個程度の唐揚げを同時に揚げられ、油温もすぐに戻るため、1日あたり約50食程度の提供が可能です。

ランチタイムやピーク時にスムーズな回転を実現できるのは、この油量がもたらす“温度の安定力”によるものです。

●バスケットサイズも重要な比較ポイント

8Lモデルは、油槽の広さだけでなく、バスケットサイズが大きい点も魅力です。

たとえば「幅160×奥行260×高さ140mm」クラスのバスケットであれば、唐揚げを複数個まとめて揚げても油面に余裕があり、油の循環がスムーズ。

結果的に揚げムラが減り、仕上がりの色や食感にも均一感が出ます。

また、バスケットを2つ使い分けることで、味付け違いの唐揚げや他の揚げ物と同時進行も可能になります。

狭い厨房でも効率的に作業を進められる点は、小規模店舗にとって大きなメリットです。

●油量と出力のバランスを見極める

最後に意識したいのが、消費電力と油量のバランスです。

油量が多いほど温度安定性は高まりますが、その分、加熱に必要な電力も増えます。

100V仕様の機種でも8Lモデルは多く、導入しやすい一方、稼働効率を最大化するには厨房内の電源容量を事前に確認しておくことが大切です。

8Lクラスの卓上フライヤーは、唐揚げなどの主力メニューを安定して提供したい店舗に最適な選択肢です。

油量に余裕を持たせることで、味のバラつきを抑え、提供スピードもアップします。結果的に、回転率・満足度・利益率のすべてを底上げできる“実力モデル”と言えるでしょう。

MMF-82B 【ニチワ】 卓上電気ミニミニフライヤー 8L バスケットタイプ 幅250×奥行456×高さ195(mm) 【業務用/新品】【送料無料】

■ 「天ぷら」や「串揚げ」なら4~6Lで十分

●軽い衣の揚げ物は“小油量モデル”で十分対応

天ぷらや串揚げのように、食材が小さく衣も薄いメニューは、大容量のフライヤーを使わなくても十分においしく仕上げることができます。

これらのメニューは投入時の温度変化が少ないため、油量が4~6L程度の卓上フライヤーでも安定した温度を保てます。

むしろ、油量が少ない分、立ち上がりが早く電気代も抑えられるため、ランチ中心の店舗や軽食メインのカフェなどに向いています。

●小型モデルのメリット:素早い立ち上がりと低コスト運用

テンポスドットコム掲載モデルの中では、「TBEF-7(油量6L)」や「TCFL-8B(油量5L)」といった小型電気フライヤーが該当します。

これらの機種はコンパクトながら、温度制御が安定しており、調理開始までの時間が短いのが特徴です。

特に、注文が入ってから少量ずつ揚げるスタイルの店舗では、加熱スピードの早さが売上にも直結します。

油の使用量が少ないため、日々の油交換コストを削減できる点も魅力です。

●一日の提供量とモデル選びの目安

4~6Lモデルは、一度に大量の揚げ物をこなすのには向きませんが、10〜20食/日程度の天ぷらや串揚げを提供する店舗であれば十分対応可能です。

バスケットサイズも適度で、串ものを寝かせて揚げる際にも扱いやすく、オペレーション効率を損ないません。

また、小油量タイプは油温の変化に敏感なため、衣のサクッとした食感を出しやすい点も大きなメリットです。

●省スペースでも導入しやすい実用性

小型卓上フライヤーは、カウンター奥や作業台の端など、限られたスペースにも設置できる設計が多く見られます。

排気設備や電源の制約が厳しい店舗でも導入しやすく、100V電源で使用できる機種が中心のため、既存のコンセントで稼働できるのもポイントです。

さらに、油槽やヒーターユニットが分離式になっているタイプを選べば、片付けや洗浄もスムーズ。夜営業だけ、イベント時だけといった「スポット稼働」にも向いています。

●小油量でも“十分なパフォーマンス”を発揮

天ぷらや串揚げといった軽めのメニューでは、4〜6Lクラスの卓上フライヤーで必要十分です。

省スペースで導入しやすく、加熱スピードや清掃性にも優れた小型モデルは、初期投資を抑えつつメニューの幅を広げたい店舗にぴったりの選択肢です。

「油量が少ない=性能が低い」と考えるのは早計で、適切な油量設計こそが“無駄のない厨房運営”の第一歩になります。

TCFL-8B 【タニコー】 電気フライヤー 4~8L ミニ卓上タイプ フライ用 単相100V 幅265×奥行405×高さ190(mm) 【業務用/新品】【送料無料】

■ 「チキンカツ」や「とんかつ」にはバスケットの“深さ”がポイント

●厚みのある食材は“深さ”で仕上がりが変わる

チキンカツやとんかつのような厚みのある食材をおいしく揚げるには、油の量だけでなくバスケットの深さが重要です。

深さが足りないと、肉の一部が油面から出てしまい、揚げムラや火の通り不足が起こることがあります。

特に、分厚い肉を扱う際は、油が食材全体を包み込むように浸かる深さを確保することで、外はサクッと、中はジューシーな理想的な仕上がりになります。

●130mm以上のバスケットが理想的

目安としては、高さ130〜140mmクラスのバスケットを備えたフライヤーがおすすめです。

たとえばテンポスドットコム掲載モデルの「MEF-M8FT」は油槽が深めに設計されており、厚みのあるカツやフライもしっかり油に沈めて調理できます。

深いバスケットは油の対流が安定し、衣が均一に色づくため、見た目にも美しい仕上がりになります。

また、深さがあることで、油はねや飛び散りも軽減され、作業環境の安全性も向上します。

特に狭い厨房では、衣やパン粉の飛散を抑えられる点も大きなメリットです。

●揚げ上がり後の“油切れ効率”もチェック

深めのバスケットを選ぶ際に忘れたくないのが、油切れのしやすさです。

バスケットを持ち上げたときにしっかりと油が切れる設計であれば、調理後の仕上がりがベタつかず、衣のサクッと感を保てます。

「MEF-M8FT」などのモデルでは、油槽からスムーズに引き上げられるよう取っ手やフックが工夫されており、調理効率もアップします。

提供スピードが求められるランチタイムなどでも、作業の流れを崩さずに揚げ物を仕上げられます。

●深型モデルは“多用途”にも対応

深さのあるフライヤーは、カツ系メニューだけでなく、コロッケ、フライドフィッシュ、さらには春巻きやアジフライなど多彩なメニューにも対応可能です。

油の容量がやや多くなるぶん、温度安定性が高く、複数の食材を連続して調理しても仕上がりにムラが出にくい点も魅力です。

●深さを制する者が“厚物揚げ”を制す

厚みのあるメニューでは、油量よりもバスケットの深さが品質を左右します。

130mm以上の深型バスケットを選ぶことで、ムラなく火を通し、衣の食感も均一に仕上げることができます。

見た目・食感・安全性のバランスをとるなら、深型設計の卓上フライヤーが最適です。

バスケットの深さに注目して選ぶことが、“厚物揚げの失敗を防ぐ最短ルート”と言えるでしょう。

【導入実績 9,000台突破!】【スピード出荷】電気フライヤー 7.0L 卓上 単相100V 幅27×奥行38×高さ33cm TBEF-7/業務用/送料無料 一年保証/テンポス

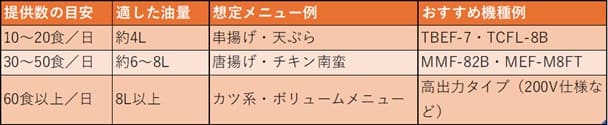

■ 一斉提供数で見る「モデル選びの目安」

卓上フライヤーを選ぶ際に見落とされがちなのが、「一度に何人前を提供するか」という視点です。

容量や出力の違いはもちろん重要ですが、実際の営業では一斉提供のタイミングに対応できるかどうかが、回転率や提供スピードを左右します。

● 提供数を想定して「油量」を選ぶ

油量が多いほど一度に揚げられる量が増えますが、その分、立ち上がりや油温の回復速度にも影響します。

たとえば、4Lクラスの小型フライヤーでは、10〜20食/日程度の揚げ物提供が目安です。

ランチや軽食中心のカフェ、少量の揚げ物を出すバル業態にはこのクラスが最適です。

一方で、8L以上の中型モデルになると、50食/日前後の提供にも対応できます。

油の温度が安定しやすく、まとめ揚げにも強いので、定食屋や居酒屋のピークタイムなど、一度に複数注文が入るシーンでも安心です。

● 「注文の波」に強いモデルを選ぶ

ピーク時に「唐揚げ3人前」「カツ2枚」「ポテト2皿」といった注文が重なることは珍しくありません。

その際、1バスケットで1〜2人前ずつしか揚げられないと、どうしても提供が遅れます。

油槽が広いモデルや2槽式タイプを選べば、種類の異なる揚げ物を同時調理できるため、回転率の高い店舗ほど効率的です。

また、温度制御の精度もポイントです。

設定温度にすぐ戻るモデルは、連続揚げでも仕上がりのムラを防ぎ、品質を一定に保ちやすいというメリットがあります。

● 小規模店は“オペレーション全体”で判断

フライヤー容量だけでなく、スタッフ人数や調理導線との兼ね合いも大切です。

たとえば、ワンオペ営業の小型店舗では、8Lクラスでも大きすぎる場合があります。

逆に、複数スタッフで同時調理する店舗では、4Lモデルだと追いつかないケースも。

厨房スペースと人員構成を踏まえて、「現場の回し方」に合ったサイズを選ぶことが重要です。

● 実力に見合った1台を

結局のところ、卓上フライヤーは「大は小を兼ねる」とは限りません。

油量が多すぎると無駄な光熱費がかかり、少なすぎると提供スピードが落ちます。

想定する提供数とメニュー内容を基準に“ちょうどいい容量”を見極めることが、安定営業への第一歩です。

■ まとめ:フライヤー選びは“メニュー設計の一部”と考える

フライヤー選びを単なる「設備導入」として考えると、後になって「容量が足りない」「油の温度が安定しない」といった問題に直面することがあります。

実際には、フライヤーは“メニュー設計の一部”として位置づけることで、より効率的で利益率の高い調理環境をつくることができます。

● どんな「揚げ物」を主軸にするかを明確に

最初に考えるべきは、「店の看板メニューが何か」という点です。

唐揚げや天ぷらなど、高頻度で揚げる料理が中心なら高出力タイプのガスフライヤーが適しています。

一方、サイドメニューや限定メニューに揚げ物を取り入れる程度であれば、電気フライヤーや卓上タイプで十分対応できます。

メニューの頻度と油量のバランスをとることで、ムダなコストを防ぐことができます。

● オペレーション設計と連動させる

フライヤーの能力を最大限に活かすには、調理導線との連携が欠かせません。

揚げ場と盛り付けスペースの距離や、油切り・保温スペースの配置次第で提供スピードが大きく変わります。

また、ピーク時に何人が同時に使うかを想定して、バスケット数や槽の分割を検討することも重要です。

フライヤーを中心に“流れるような調理リズム”を設計することが、結果的に人件費削減や品質安定につながります。

● ランニングコストも“メニューの一部”

油の消費量や電気・ガス代も、日々の営業コストに直結します。

最近では省エネ性能に優れたモデルや、油温を自動制御するタイプも増えています。

これらは初期費用こそ高めでも、長期的には大幅なコスト削減効果を発揮します。

つまり、設備投資の判断も“メニューの原価設計”と同じ視点で行うのが理想です。

● 「何を揚げるか」が「どんな店になるか」を決める

フライヤーは単なる調理機器ではなく、店の方向性を決める存在でもあります。

軽いおつまみ中心の居酒屋と、ボリューム重視の定食屋では、必要な性能やオペレーション設計がまったく異なります。

メニュー開発と同時にフライヤーを検討することで、無理のない調理環境と安定した利益構造を両立させることができます。

※独立・開業に至るまでの経緯やとっておきの裏話、成功の秘話などを独占インタビュー!上記ボタンをクリックし、他店舗店主のヒストリーもぜひご覧ください。

※独立・開業に至るまでの経緯やとっておきの裏話、成功の秘話などを独占インタビュー!上記ボタンをクリックし、他店舗店主のヒストリーもぜひご覧ください。

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #厨房 #卓上フライヤー #メニュー設計 #主軸の揚げ物 #オペレーション設計 #ランニングコスト #何を揚げるか #リニューアル #看板メニュー #バスケット数 #槽