飲食店を開業したあと、「この料理、もっとこうしたほうが良かったかも」と思う瞬間は少なくありません。

実際に営業を始めてみると、原価やオペレーション、客層などが見えてきて、当初のレシピや味付けを見直す必要性が出てきます。

しかし、すでに通ってくれているお客様にとっては、「いつもの味」が変わることは戸惑いの原因になることも。

今回は、味の改良を上手に伝え、常連さんの信頼を守りながら変化を受け入れてもらう方法をご紹介します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

味やメニューを変えたくなるよくあるシーン

飲食店を営業していると、「この味、もう少しこうした方がいいかも」「このメニューは見直した方が良いかもしれない」と感じる場面が少なからず出てきます。

以下は、多くの店舗で実際に見られる、味やメニューの改良を検討するきっかけとなる代表的なシーンです。

原価が合わなくなってきたとき

開業当初に設定したレシピでも、仕入れ価格の上昇や流通の変化により、採算が合わなくなることがあります。

特に生鮮食材や輸入品を使っている場合は、天候や為替の影響を受けやすいため、想定よりも仕入れコストが高騰するケースが珍しくありません。

こうした状況では、同じ味を維持しつつ、代替食材の検討やポーション調整などが必要になる場合があります。

オペレーションが非効率なとき

厨房の動線やスタッフのスキルによっては、提供に時間がかかり、ピーク時の対応が難しくなることもあります。

「仕込みに手間がかかりすぎて人手が足りない」「調理時間が長くて回転率が悪い」などの問題がある場合は、レシピの簡略化や工程の見直しによって、提供のスピードと品質のバランスを再構築する必要が出てきます。

お客様からの反応・フィードバック

営業を続けていくと、口コミサイトやSNS、店頭での会話などから、お客様のリアルな声が届くようになります。

「もう少し味が濃いほうが好き」「量が物足りなかった」「見た目が地味でインパクトに欠ける」といった反応は、改善のヒントになる貴重な意見です。

とくに常連のお客様がポロッと漏らすひとことには、味の調整やメニュー内容の見直しに活かせるヒントが含まれていることもあります。

季節やトレンドへの対応をしたいとき

メニューを季節に合わせて入れ替えたいときや、話題になっている食材・調味料を取り入れたいときも、味の改良が必要になります。

たとえば、夏にはさっぱりとした味付けや冷たい料理、冬にはコクや温かみを感じる味へのシフトが求められます。

また、SNSで話題になっているスパイスや調理法を取り入れることで、注目を集められるチャンスにもなります。

常連さんの離脱リスクとその回避策

常連のお客様は、いつも変わらない「安心感」や「自分だけの居場所」を感じて通ってくださっています。

そのため、突然味が変わったり、メニューの構成が大きく変化したりすると、「せっかく馴染んできたのに残念だな」と感じられてしまう可能性があります。

特に、頻繁に通ってくださるお客様ほど、お店の味や雰囲気に愛着を持ってくださっているものです。

味やメニューの変更が「改悪」と受け取られてしまうと、これまで築いてきた信頼が揺らいでしまうこともあります。

こうしたリスクを避けるためには、次のような対策が有効です。

変更の背景をしっかり説明する

たとえば、「お客様の健康志向に合わせて」「より良い食材を使えるように」「調理時間を短縮し、よりスムーズに提供するため」など、納得感のある理由を明示します。

「改善」や「進化」という前向きな言葉で伝える

単なる変更ではなく、「もっと美味しく」「もっと快適に」という姿勢であることをアピールしましょう。

事前に予告する

いきなり変更せず、1〜2週間前から店内POPやSNSでお知らせをすることで、お客様に心の準備をしていただけます。

選択肢を残す

新旧の味を並行して提供する期間を設け、「どちらも選べます」と伝えることで、従来派のお客様も安心してご来店いただけます。

大切なのは、「常連さんの声に耳を傾けている」という姿勢をしっかり伝えることです。

たとえ味が変わっても、誠意ある対応をすることで、かえって信頼を深めるチャンスにもなります。

改良を伝える方法①:POP・店内掲示での伝え方

味の変更やメニューの改良をお客様に伝えるうえで、店内のPOPや掲示物は非常に効果的な手段です。

ご来店いただいたタイミングで自然と目に入るため、気づいてもらいやすく、安心感を与えることができます。

以下のような工夫をすると、より伝わりやすくなります。

客観的な声を紹介するPOP

例えば「『もう少しあっさりした味が好み』というお声を多くいただき、今回そのご要望を反映しました」といったように、お客様の声を引用する形にすると、「自分たちの意見が反映された」と感じていただけます。

店主の独断ではなく、お客様のための改善であることをアピールできます。

ポジティブな言葉選び

「さらに美味しくなりました」「もっと食べやすくなりました」といった前向きで明るい表現を使うことで、変更への抵抗感をやわらげられます。

「変わってしまった」のではなく「進化した」と伝えることがポイントです。

比較表示での説明

味の変化がある場合には、「以前:醤油ベース → 今回:出汁の旨味を強調」といったように、具体的な違いをわかりやすく示すのもおすすめです。

これにより、「どう変わったのか」が明確になり、試してみようという気持ちにつながります。

写真やイラストでの補足

視覚的な要素を取り入れることで、より目に留まりやすくなります。

例えば、「リニューアルしたメニューはこちら!」と写真付きで紹介すると、言葉以上に魅力が伝わります。

手書きの温かみ

手書きのメッセージボードやイラスト入りPOPには、機械的でない「人の思い」が伝わりやすく、常連のお客様にも親しみを持って受け入れていただけます。

店内掲示は、ただのお知らせではなく、お客様との対話のきっかけでもあります。

「このPOP見たよ」と話しかけてくださるお客様とのやりとりの中で、さらに良い改善につながるヒントが得られるかもしれません。

手書きPOPなどに最適な商品をご紹介

えいむ ミニイーゼル メニュースタンド MS-1 ゴールド/業務用/新品

手書きPOPをかわいく展示できます。

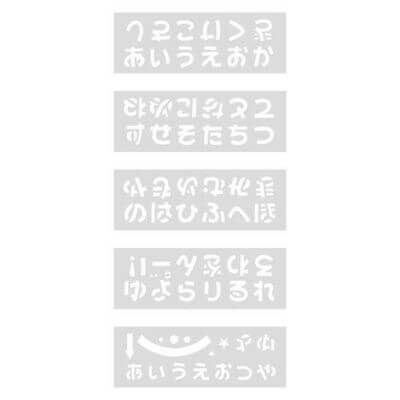

POPプレート ひらがな/5枚×1セット/業務用/新品/小物送料対象商品

手書きが苦手な方でもなぞるだけで文字が書けるプレート!

手軽に可愛く仕上がります◎

改良を伝える方法②:SNSや公式サイトでの発信

味の改良をSNSや公式サイトで発信することは、お店の想いを広く伝える絶好のチャンスです。

リアルタイムで情報が届き、コメントなどを通じてお客様の反応も把握しやすいため、特に若い世代やスマホ利用者の多いエリアでは効果的な手段となります。

以下のようなポイントを意識すると、より多くの共感や反応を得ることができます。

開発ストーリーを丁寧に伝える

「改良のきっかけになったお客様の声」や「試作を何度も重ねたエピソード」「スタッフの味見で一番好評だった瞬間」など、ストーリー性のある投稿は、お客様の共感を呼びやすくなります。

単なる宣伝ではなく、“想い”を届ける発信を意識しましょう。

ビジュアル重視の投稿

SNSでは、第一印象が非常に重要です。

リニューアルメニューの写真は、自然光で撮影した明るく美味しそうなものを選びましょう。

動画投稿で「食べる音」や「香りが伝わりそうなカット」を入れるのも効果的です。

試食会や限定販売の告知

新しい味に切り替える前に、限定で提供する試食会や「1週間限定で新旧メニューを食べ比べできます」といったキャンペーンを告知するのもおすすめです。

参加型のイベントは、お客様との距離感を縮めてくれます。

双方向のコミュニケーションを意識

Instagramストーリーズのアンケート機能や、X(旧Twitter)の投票機能などを使い、「どちらの味が好き?」「こういうアレンジはどう思いますか?」といった形で、お客様の声を事前に集めることで、一緒に作っていく雰囲気を演出できます。

定期的なフォローアップ

味の変更後、「リニューアルから1週間、お客様の声はこちら!」といったように、変更後の様子も発信することで、初めてのお客様にも安心感を与えることができます。

いただいた感想に対してリアクションを返すのも、信頼感の醸成に役立ちます。

SNSや公式サイトでの発信は、店舗の外でも「つながり」を作る手段です。

しっかりと意図を伝え、共感を得られる発信を心がけることで、味の改良もポジティブに受け入れていただきやすくなります。

トライアル導入のすすめ

いきなりすべてのメニューを改良版に切り替えてしまうのは、常連のお客様にとって大きな変化となり、不安や不満につながる可能性があります。

そこでおすすめなのが、「トライアル導入」という段階的なアプローチです。

一部メニューだけの導入から始める

まずは数品のみ、試験的に改良版を提供します。

「新しい味、登場しました」といった形で特別感を持たせると、興味を引きやすくなります。

選べるスタイルにする

従来の味と新しい味を並行して提供することで、お客様が自分の好みに合わせて選ぶことができます。

「どちらもご用意しておりますので、お好みでどうぞ」と一言添えるだけで、安心感がぐっと増します。

フィードバックを積極的に集める

トライアル期間中にアンケートを実施したり、SNSで「どちらの味がお好みでしたか?」と問いかけたりして、お客様の反応を把握しましょう。

簡単な投票形式やQRコードでのアクセスなど、気軽に参加できる仕組みがあると効果的です。

スタッフからもヒアリングする

実際に調理や接客を担当するスタッフの声も貴重です。

「どちらのオーダーが多かったか」「どんな感想があったか」など、現場の肌感覚を集めることで、改良の方向性に自信を持つことができます。

トライアル導入は、お客様と一緒に「より良い味」を作り上げるプロセスでもあります。

変更を押しつけるのではなく、「お客様の声を取り入れて、試しています」という姿勢を示すことで、信頼感と親近感が生まれ、結果的にスムーズな改良が可能になります。

味の変更後、お客様の声をどう活かすか

味の改良は、導入したら終わりではありません。

お客様のリアルな反応を丁寧に受け止め、必要に応じて微調整を加えていくことで、本当に喜ばれる味に近づけていくことができます。

以下のような手法で、お客様の声を集め、今後の改善に活かしていきましょう。

SNSやレビューサイトを定期チェックする

Instagram、Googleマップ、食べログ、X(旧Twitter)などに寄せられる感想は、貴重なフィードバックの宝庫です。

「リニューアルした〇〇、前よりも好き!」「ちょっとしょっぱくなった気がする…」といった投稿から、お客様がどのように変化を受け止めているかを把握できます。

定期的にエゴサーチやレビュー確認を行い、改善すべき点や好評な点をリストアップしましょう。

店頭での声かけを丁寧に行う

常連のお客様には、提供時や会計時に「新しい味はいかがでしたか?」とやさしく問いかけてみましょう。

無理に感想を聞き出すのではなく、気軽に話せる雰囲気を作ることが大切です。

「実は前の方が好みだった」など率直な意見を聞けることもありますし、気に入っていただけていればその場で「また来ますね」と笑顔で伝えてくださることもあります。

アンケートの活用で広く意見を集める

紙のアンケートやQRコードを使ったWebアンケートを設置し、匿名でも構わない形で自由な意見を募りましょう。

たとえば「どちらの味が好みですか?」というシンプルな二択や、「さらにこうなったら嬉しい」といった自由記述欄を設けることで、多様な意見が集まります。

お客様がスマホで簡単に答えられる仕組みにすることで、回答率も上がります。

集まった声を可視化して共有する

得られた意見は、スタッフ全員と共有し、どのような反応が多かったかを振り返りましょう。

可能であれば、店内POPやSNSなどで「皆さまの声をもとに、さらに改良しました」と発信するのもおすすめです。

お客様に「自分の意見が活かされた」と実感していただけることは、リピーターづくりにもつながります。

味の改良は、「提供して終わり」ではなく、むしろそこからがスタートです。

小さな声にも耳を傾けながら、より愛される味を目指して微調整を重ねていく。

その姿勢こそが、信頼とファンを生む鍵になります。

まとめ:味の変更は「お客様との対話」から

料理の味を変更することは、決してネガティブな行為ではありません。

むしろ、お客様にもっと満足していただくために、より良いものを追求していく前向きな取り組みです。

しかし、どれだけ味に自信があったとしても、「伝え方」や「伝えるタイミング」を間違えてしまうと、常連のお客様に不信感を抱かれてしまう恐れがあります。

大切なのは、味の変更を「一方的な決定」としてではなく、「お客様との対話の一部」として捉えることです。

改良に至った背景を丁寧に伝えたり、お客様の声をもとにした変更であることを示したりすることで、味の変化もポジティブに受け入れていただきやすくなります。

また、味を変えた後も終わりではありません。

レビューやSNSでの感想、店頭でのちょっとしたひと言など、お客様からの反応を継続的に拾い上げていくことで、さらに良い改善へとつなげていくことができます。

「あの店はちゃんと自分たちの声を聞いてくれる」と感じてもらえれば、変更によってむしろファンを増やすことも可能です。

味の変更は、店主やスタッフの想いと、お客様の声が交わる貴重なタイミングです。

どちらの視点も大切にしながら、より愛される店づくりを目指していきましょう。

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #厨房 #メニュー開発 #メニューの変更 #味の変更 #印象UP #お客さまとの対話 #お客様の声 #リニューアル #改良 #メニュー改良