季節も秋となり、おでんが恋しくなる時期ももう目前に迫っています。

飲食店でおでんを提供する際、電気おでん鍋は欠かせない設備のひとつです。

しかし、見た目や価格だけで選んでしまうと、運用中に「思ったより電気代が高い」「仕切り数が足りない」「清掃が大変」といった問題が発生することがあります。

そこで本記事では、性能・価格・運用コストの観点から、失敗しない電気おでん鍋の選び方を徹底比較します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

電気おでん鍋選びで重視すべきポイント

仕切り数 ― 提供スタイルに直結する要素

おでん鍋の仕切り数は、提供できる具材の種類やオペレーション効率に大きく影響します。

仕切りが多いタイプは、具材ごとに区切って煮込めるため、味や出汁の混ざりすぎを防げます。

お客様に多彩な種類を楽しんでもらいたい店舗では便利です。

一方で、仕切り数が少ないタイプは大鍋で一体感のある味わいを出しやすく、洗浄や準備の手間が少なく済みます。

どちらを選ぶかは、店舗の提供スタイルやメニュー構成に合わせることが大切です。

温度調整方式 ― 味の安定性を左右する

電気おでん鍋には、大きく分けて「手動式」と「デジタル式」の温度調整があります。

手動式

つまみを回して火力を調整する仕組みで、構造がシンプルなため故障が少なく扱いやすいメリットがあります。

ただし、微妙な温度管理は難しく、スタッフの慣れが必要です。

デジタル式

温度を数値で設定できるため、常に安定した加熱が可能です。

出汁の温度を一定に保てるため、味のブレを抑えたい店舗に向いています。

ただし、価格はやや高く、修理時のコストも考慮が必要です。

「味の安定性を重視するか」「初期コストやシンプルな操作性を重視するか」で選び分けると失敗が少なくなります。

消費電力―運用コストを左右する隠れたポイント

電気おでん鍋は長時間稼働することが多いため、消費電力の大きさが毎月の電気代に直結します。

例えば1,000Wの鍋を1日8時間、1カ月稼働させると、それだけで約240kWhを消費します。

電気代に換算すると数千円〜1万円程度の差になる場合もあり、見逃せないコスト要因です。

消費電力が高いモデルは加熱が早く安定性もありますが、ランニングコストがかさむ可能性があります。

逆に省エネタイプは温度上昇に少し時間がかかるものの、長期的に見ると経費を抑えることができます。

寸法・重量―厨房環境に合ったサイズ選び

電気おでん鍋は、店舗のスペースやレイアウトに合うかどうかが非常に重要です。

寸法

カウンター上で使うのか、厨房内で使うのかによって適正サイズは変わります。

小型店舗ではコンパクトモデル、大規模店舗では大型モデルを選ぶとスムーズです。

重量

大型の鍋は調理容量が多い反面、重量が増して設置や移動が大変になります。

清掃やレイアウト変更のしやすさも考慮しましょう。

設置スペースと作業動線を事前に確認したうえで、無理なく扱えるサイズを選ぶことが失敗を防ぐポイントです。

価格 ― 初期費用と長期的なコストのバランス

価格は最も目に入りやすいポイントですが、初期費用だけで判断すると失敗につながることがあります。

安価なモデルは導入しやすい一方で、消費電力が高かったり、耐久性に劣ったりする場合があります。

その結果、ランニングコストや修理・買い替え費用が増えてしまうこともあります。

逆に高価格帯のモデルは、温度精度や省エネ性、耐久性に優れているケースが多く、長期的にはコスト削減につながる可能性があります。

「導入コスト」と「運用コスト」の両方を比較し、店舗の経営計画に合う一台を選ぶことが大切です。

▶このように、電気おでん鍋は 「仕切り数」「温度調整方式」「消費電力」「寸法・重量」「価格」 の5つを意識して比較すると、失敗が少なくなります。

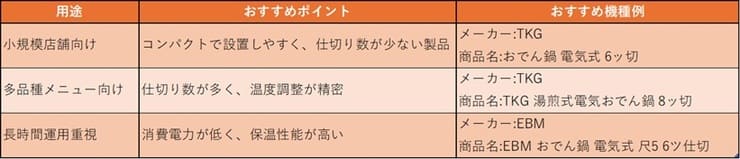

用途別おすすめ機種をご紹介!

電気おでん鍋は、同じ「おでんを煮る」機能を持っていても、機種ごとに適した用途があります。

ここでは、店舗の規模や提供スタイルに合わせておすすめのタイプをご紹介します。

小規模店舗向け ― コンパクトモデルがおすすめ

小規模な居酒屋やカフェ、イベント出店などでは、スペースを取らずに設置できるコンパクトサイズのおでん鍋が適しています。

メリット

・厨房やカウンター上に置きやすい

・仕切り数が少なく、清掃や準備の手間が少ない

・初期費用も比較的安価

注意点

・一度に提供できる種類や量が限られる

・回転率が高い店舗では不足する可能性あり

▶ 提供メニューを「3〜4種類に絞る」「少人数客を中心に提供する」店舗にぴったりです。

【業務用/新品】【TKG】電気おでん鍋 6仕切 8-0781-0201【EOD3701】 幅570×奥行365×高さ255(mm) 【送料無料】

多品種メニュー向け ― 仕切り数が多いモデルがおすすめ

おでんを主力メニューに据える店舗や、居酒屋で多彩な具材を提供する場合は、仕切り数が多く、温度管理がしやすいモデルが最適です。

メリット

・具材ごとに仕切り分けできるため、味の混ざりを防ぎやすい

・温度調整が細かくできる機種が多く、仕上がりが安定

・提供メニューを増やしても対応可能

注意点

・本体サイズが大きく、設置スペースを確保する必要がある

・洗浄・清掃にやや時間がかかる

▶「10種類以上のおでんを扱いたい」「大人数客にも一度に提供したい」という店舗におすすめです。

【業務用/新品】【TKG】電気おでん鍋 8仕切 8-0781-0302【EOD3102】 幅572×奥行366×高さ230(mm) 【送料無料】

長時間運用重視店舗向け ― 省エネタイプがおすすめ

深夜営業の居酒屋や、営業時間が長い大衆酒場では、消費電力が低く、保温性能に優れた省エネタイプ が向いています。

メリット

・電気代を抑えられるため、長時間運用でも経費負担が少ない

・出汁の温度を安定して保てるので、味がぶれにくい

・耐久性が高く、長期使用に強いモデルが多い

注意点

・初期費用がやや高め

・立ち上がり(温度が上がるまでの時間)が少し遅い場合がある

▶「営業時間が10時間以上」「昼から深夜まで営業」「電気代を抑えたい」という店舗に特におすすめです。

【業務用/新品】【EBM】電気おでん鍋 6仕切 876100 幅480×奥行380×高さ310(mm) 【送料無料】

イベント・屋台向け ― 移動がしやすい軽量タイプがおすすめ

屋台やイベント出店、移動販売では、軽量で持ち運びがしやすいモデル が重宝します。

メリット

・持ち運びやすく、設置が簡単

・電源があればどこでも使用可能

・小型でも数種類のおでんを提供できる

注意点

・容量が小さいため、大量提供には不向き

・長時間稼働にはやや不安がある場合も

▶「イベント出店」「移動販売」「お試し営業」など、短時間・少量提供に適しています

まとめ

電気おでん鍋を選ぶ際は、店舗の営業スタイルや提供メニュー数、稼働時間 を基準にすることが大切です。

・小規模店舗は コンパクトモデル

・多品種提供店は 多仕切りモデル

・長時間営業店は 省エネモデル

・移動販売やイベントは 軽量モデル

このように用途に合わせて選べば、導入後の「使いにくい」「コストが高い」といった失敗を避けることができます。

ケーススタディ ― 実際にあった選び方の成功例と失敗例

失敗例 ― 「初期費用の安さ」に飛びついた居酒屋

ある小規模の居酒屋では、導入コストをできるだけ抑えたいと考え、もっとも安価な手動式の電気おでん鍋を購入しました。

導入直後は特に問題なく使えていましたが、次第に以下のような課題が浮き彫りになりました。

温度管理が難しい

仕切りごとの温度差が出やすく、一部の具材が煮えすぎたり、逆に火が通りにくかったりすることがあった。

味にムラが出る

長時間保温すると出汁の濃度が均一にならず、味のブレが生じた。

ランニングコストが高い

消費電力が高い機種だったため、月々の電気代が想定よりも増加した。

結果として「最初は安くても、長期的にはコストがかさんでしまう」という典型的な失敗パターンになってしまいました。

成功例 ― 「温度精度と省エネ性」を重視した大衆酒場

一方で、別の大衆酒場では「おでんを看板メニューにしたい」と考え、初期投資はやや高めでも デジタル式の温度調整機能を備えた省エネタイプ を導入しました。

この店舗では以下のような成果が得られました。

味が安定

温度を数値で設定できるため、出汁や具材の状態が常に均一に仕上がった。

作業効率の向上

スタッフが温度調整に神経を使わなくてよくなり、接客や盛り付けに集中できた。

電気代の節約

消費電力が抑えられており、長時間営業でもコスト負担が少なく済んだ。

結果的に「味の安定」「オペレーション効率」「経費削減」の3点で効果があり、投資回収も早く実現できました。

学べるポイント ― 店舗の“軸”を決めて選ぶことが大切

この2つの事例からわかることは、「安さ」だけ、あるいは「機能」だけで選ぶと失敗につながりやすい ということです。

・少人数客中心で、短時間営業が多いなら「小型でシンプルな鍋」

・長時間営業やメニューの柱に据えるなら「温度精度や省エネ性を備えた鍋」

といったように、店舗の営業スタイルに合わせて優先順位を明確にすることが成功の鍵となります。

まとめ:失敗しない判断軸

用途を明確にすることが第一歩です

電気おでん鍋を選ぶ際には、まず「自分のお店でどのように使うのか」をはっきりさせることが大切です。

・メニューの中心としておでんを提供するのか

・サブメニューとして数種類だけ用意するのか

・イベントや移動販売で短時間使うのか

このように用途を具体的にイメージすることで、必要な仕切り数や容量、温度調整の精度が見えてきます。

性能とコストのバランスを考えることが大切です

電気おでん鍋には、仕切り数や温度調整方式、消費電力、寸法・重量など、いくつもの比較ポイントがあります。

これらはどれも重要ですが、すべてを最高スペックでそろえようとすると、当然コストは上がります。

一方で、安さだけで決めてしまうと、味の安定性やランニングコストで不満が出ることもあります。

「どの性能を優先するか」「どこまでコストを抑えるか」をバランスよく判断することが、長く安心して使える一台を選ぶ秘訣です。

運用コストまで見据えて選びましょう

おでん鍋は、一度導入したら毎日のように使い続ける機器です。

だからこそ、電気代やメンテナンス費用など、運用コストを考慮すること が欠かせません。

初期費用が安くても、消費電力が高い機種では長期的にかえって高くつく場合があります。

逆に、省エネ性や耐久性の高い製品は多少高くても、結果的に経費を抑えることにつながります。

「導入時の価格」と「運用コスト」の両面から比較することをおすすめします。

比較検討の際は実際の機種をリストアップすると効果的です

スペックや価格帯の違いをしっかり理解するには、複数の製品を表形式で並べて比較するのが有効です。

例えば「仕切り数」「温度調整方式」「消費電力」「寸法」「重量」「価格」を並べて見比べると、自分の店舗に合う条件が自然と浮かび上がります。

特に、テンポスドットコムのように複数メーカー・複数モデルが掲載されているサイトを参考にすると、現実的な比較がしやすくなります。

最後は「自店の営業スタイルとの相性」で決める

どんなにスペックが優れていても、店舗の営業スタイルに合っていなければ意味がありません。

・長時間営業なら省エネ性能

・多品種提供なら仕切り数

・小規模店舗ならコンパクトさ

といったように、自店の「現場での使いやすさ」を最終判断基準にすると、失敗を防ぐことができます。

▶ このように、用途の明確化 → 性能とコストのバランス → 運用コストの確認 → 実機比較 → 営業スタイルとの相性確認という流れを意識すれば、導入後に「思っていたのと違った」という後悔を避けられます。

※独立・開業に至るまでの経緯やとっておきの裏話、成功の秘話などを独占インタビュー!上記ボタンをクリックし、他店舗店主のヒストリーもぜひご覧ください。

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #厨房 #おでん鍋 #性能 #コスト #運用コスト #メンテナンス費用 #比較検討 #仕切り数 #温度調節方式 #消費電力 #価格 #営業スタイル