「ピークタイムはみんな一生懸命動いているはずなのに、どこか非効率…」

そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

実は厨房の生産性を上げるカギは、“数字”よりも“観察”にあります。

今回は、厨房での「手が止まる瞬間」に着目し、小さなレイアウト変更や配置改善で、驚くほどスムーズなオペレーションが実現できる方法をご紹介します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

「手が止まる=ロス時間」と考えよう

厨房の現場では、スタッフ全員が一生懸命に作業しているのに、どこかスムーズに回っていない…そんな感覚を抱くことはありませんか?

その原因のひとつに、「手が止まる瞬間」が積み重なっていることがあります。

たとえば、次のような動作です

・トングや調味料を探すために、数秒間うろうろする

・盛り付けの順番を考えて、一時的に手を止めてしまう

・他のスタッフの動線とぶつかって、道を譲る

・冷蔵庫を開けて、中身を確認してから取り出す

これらは一つひとつが数秒程度の“小さなロス”ですが、1日に何十回、何百回と繰り返されることで、最終的には10分、20分、あるいは1時間以上の“ムダな時間”につながっていることもあります。

さらに見逃せないのが、「手が止まることはスタッフのストレスにもつながる」という点です。

探す、考える、譲る、待つ――このような無駄なアクションが多いと、働いている側の集中力も削がれ、疲れやミスの原因になってしまいます。

「人手が足りないから仕方ない」と考える前に、まずは“手が止まっている瞬間=改善の余地があるポイント”と捉えることが重要です。

厨房内で何が起きているかを“数字”ではなく“目で見て”把握することで、根本的な改善のヒントが見えてきます。

次章以降では、この“手が止まる瞬間”に注目しながら、具体的な観察ポイントや改善テクニックをご紹介していきます。

小さな変化が、大きな効率アップにつながるかもしれません。

観察ポイント1:「何を探しているか」に注目する

厨房の現場でスタッフが一瞬立ち止まる場面を観察してみると、その多くが「何かを探している時間」であることに気づきます。

たとえば、以下のようなものを探しているシーンは、どの厨房でもよく見られます。

・トングや菜箸などの調理道具

・使用頻度の高い調味料やスパイス類

・ラップやキッチンペーパー

・清掃用具や消耗品のストック

・バットやボウルなどの容器類

これらを探す動作は、一回ごとに数秒〜十数秒かかることが多く、スタッフ本人は無意識にやっているため、なかなかロスとして自覚されにくいのが実情です。

仮に1回あたりの探索時間が10秒として、1日20回探すと200秒(約3分)。

これが3人いれば1日で9分間のムダになります。

これが1か月、1年と続けば、人件費や生産性に確実に影響を与えるロスだといえるでしょう。

では、どうすればそのロスを減らせるのでしょうか?

ポイントは、「よく探されるもの」を洗い出し、「探さずに手が届く配置」に変えることです。

■ 配置改善の具体例

・調理台の近くに“使用頻度が高い道具だけ”をまとめたツールスタンドを設置する

・スパイスボトルには色付きのラベルや用途別のアイコンを貼って、視認性を高める

・ラップやアルミホイルなどは、吊り下げ式ディスペンサーで“1アクション”で取れるようにする

・スタッフの利き手(右利き・左利き)を考慮し、道具を配置する場所を調整する

・在庫が少なくなった消耗品がすぐに分かるよう、クリアボックスや透明収納を使う

また、“探す時間が長い=その配置が使いにくい”というサインでもあります。

棚の奥や、腰をかがめないと届かない場所にある道具・食材は、スタッフにとってストレスになるだけでなく、動線の滞りを生む原因にもなります。

一番シンプルで効果的な方法は、「現場を観察して、何を探しているかをメモする」ことです。

特別なツールやセンサーは必要ありません。

ただ静かに現場を見て、探している物・場所・頻度を書き出すだけで、改善すべき場所が自然と見えてきます。

このように、“何を探しているか”を把握し、配置を見直すだけで、厨房の生産性やスタッフのストレスは大きく改善されます。

「探さない厨房」は、それだけで一歩進んだオペレーションと言えるのです。

観察ポイント2:“無意識の立ち止まり”に気づく

厨房の中をよく観察していると、スタッフがほんの数秒、“立ち止まる”瞬間があることに気づくはずです。

それは何かを探しているときだけでなく、「次に何をすべきかを迷っている」または「他のスタッフとの動線がぶつかって動けない」といった、無意識のストップによって発生しています。

こうした“何となくの立ち止まり”は、本人も自覚していないことが多く、問題として表面化しにくいのが特徴です。

ですが、この「ほんの一瞬」が、厨房全体のリズムを崩す原因になることもあります。

■ よくある“立ち止まり”の例

・冷蔵庫の前で何を取り出すか考えている

・盛り付けスペースが混み合い、順番待ちをしている

・シンク前やコンロ前で他スタッフとぶつかり、道を譲る

・調理工程の次が不明瞭で、一瞬手を止めて指示を待っている

・取り出しにくい場所にある器具や材料に手間取っている

これらの動作も、1回ごとに数秒〜十数秒しかかかりませんが、1日の営業中に繰り返されれば、合計数十分のロスとなることがあります。

特にピークタイムに発生すると、スムーズな流れを妨げ、スタッフ全体の焦りや混乱にもつながります。

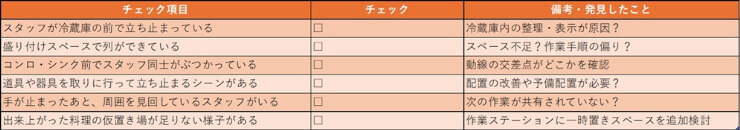

■ 無意識の「立ち止まり」チェックリスト

■ 改善のための視点:「立ち止まりの理由」を探る

無意識の立ち止まりを減らすためには、「なぜその場で止まっているのか?」を丁寧に観察し、背景にある“引っかかり”を見つけることが大切です。

たとえば

・冷蔵庫内の整理が不十分 → 中身が一目で分からず、確認に時間がかかる

・盛り付けスペースが1箇所しかない → 順番待ちが発生

・コンロ横に仮置きスペースがない → 出来上がった鍋の一時置きに困る

・作業手順が共有されていない → スタッフごとに段取りが異なる

このように、“立ち止まり”の背後には、配置の工夫不足や作業のルール不在など、改善すべき要因が隠れています。

■ 小さな改善で“止まらない厨房”に

以下のような改善は、シンプルですが非常に効果的です。

・盛り付け作業台をもう一つ設ける、または仮設ワゴンを活用する

・冷蔵庫の中身を「用途別」や「使用頻度別」にエリア分けする

・コンロ脇に“鍋の仮置き棚”を追加することで調理の流れを分断しない

・スタッフ間でオペレーション手順を共有し、“考えなくても動ける”状態をつくる

こうした改善を積み重ねることで、“立ち止まる瞬間”は着実に減っていきます。

「忙しい時間ほど、誰もが立ち止まらずに流れるように動いている厨房」は、オペレーションが整っているお店の証でもあります。

その第一歩は、無意識のストップを“見える化”することです。

ぜひ、厨房をじっくり観察して、どこで、なぜ、誰が止まっているのかを記録してみてください。

そこに、改善のヒントが必ず隠れています。

観察ポイント3:時間帯別の“詰まり”を把握する

厨房の動線や作業のスムーズさは、時間帯によって大きく変化することをご存じでしょうか?

同じレイアウト、同じスタッフ数であっても、仕込み中とピークタイム、閉店作業中では、スタッフの動きや作業の集中する場所がまったく異なります。

この「時間帯ごとの動線の詰まり」を意識して観察することで、より具体的かつ効果的な改善策が見つかります。

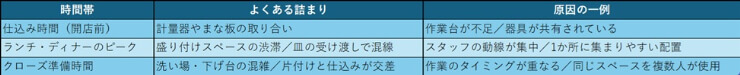

■ 時間帯ごとに起こりやすい“詰まり”の例

このように、それぞれの時間帯で“詰まる場所”や“動線のぶつかり”は変わります。

一見すると問題がないように見える厨房でも、ピーク時にはあちこちで渋滞や手の止まりが発生していることも少なくありません。

■ 時間帯別の観察が効果的な理由

厨房の改善を考えるとき、静かな時間帯だけを見て判断してしまうと、本当に問題が出るタイミングを見落としがちです。

たとえば、オープン前の準備中はスムーズに見えても、ピーク時になると盛り付け台が狭く、3人のスタッフが同時に作業できない、といった事例はよくあります。

だからこそ、実際に営業している時間帯ごとのスタッフの動きや滞りを“生で見る”ことが非常に重要です。

タイムラプス撮影や動画記録なども効果的ですが、まずは1時間ずつ“現場で静かに見て記録する”ことから始めるのがおすすめです。

■ 時間帯別“詰まり”改善の具体策

以下は、時間帯ごとの詰まりに対して、比較的手軽に取り入れられる改善策です。

◎仕込み時間の改善

・計量器・ボウル・カッティングボードなどの使用頻度が高い道具を複数用意

・食材の仮置き場所を確保し、1人分ずつの作業エリアを分ける

・動線が交差しないよう、順路(一方通行)を意識した配置

◎ピークタイムの改善

・盛り付け専用の作業台や仮設ワゴンを用意し、スタッフの滞在時間を短縮

・配膳用のスペースや出口を1か所に絞り、「誰がどこに何を置くか」をルール化

・必要な器具・調味料はピーク時だけでも一時的に分散配置

◎クローズ時間の改善

・洗い場に仮置き台を用意して“順番待ち”を防ぐ

・片付けと仕込みの担当を分け、作業がぶつからないように時間調整

・残業を減らすには、「同時進行の仕組み」を意識した動線づくり

■ まずは「1日の流れ」を見える化することから

時間帯ごとの改善は、なんとなくの感覚ではなく、具体的な観察に基づいて行うことが重要です。

おすすめは、1日の流れを時系列で紙に書き出し、それぞれの時間帯にどのエリアが混雑しやすいか、どこでスタッフが立ち止まりやすいかをメモしていく方法です。

例

11:00~12:00 → サラダの仕込みエリアで2人が重なる

12:00~14:00 → 盛り付け台に常に3人が集中、受け渡し動線が交差

15:00~ → 洗い場に4人分の食器が一気に戻って混雑

こうした記録をもとに、“時間帯に応じたレイアウトの微調整”や“作業の振り分け”を行うと、厨房全体の流れが大きく改善されていきます。

調味料・道具の配置で“1日5分”時短!

厨房内で毎日使う調味料や道具の配置を少し工夫するだけで、1日あたり5分、あるいはそれ以上の時短効果が得られることがあります。

たった5分と思われるかもしれませんが、それが1か月、1年と積み重なれば、スタッフ1人あたりの稼働時間を何十時間も削減できる可能性を秘めています。

■「探す時間」をゼロに近づける意識を

道具や調味料の場所を毎回“考えて探して”いると、それだけで作業の流れが分断されます。

実際、1回あたりのロスは10〜15秒程度であっても、1日に30回同じ行動を繰り返すと、5〜7分のロスになります。

よくある探し物の例

・使用頻度の高いスパイス(塩、こしょう、一味など)

・盛り付け用のトングやスプーン

・ラップやアルミホイル

・バットやバット網、まな板、布巾などの消耗品

このような“高頻度で使うアイテム”は、いかに素早く・迷わず手に取れるかが重要です。

■ 効果的な配置のための3つの工夫

工夫1:「使用頻度」でゾーン分けをする

道具や調味料は、使用頻度によって以下のように分類・配置すると効率的です。

即時ゾーン(10秒以内):毎日何十回も使うもの(塩、トング、まな板など)

常用ゾーン(30秒以内):毎日1〜2回使うもの(計量カップ、保存容器など)

予備ゾーン(1分以内):週に数回しか使わないもの(たまに使うスパイスや器具)

頻度の高いものほど、「目の高さ」「腕一本で届く範囲」に置くようにしましょう。

工夫2:直感的にわかる収納にする

探す手間を減らすためには、視覚的に「これだ」と分かる工夫も有効です。

・ボトルや容器に色付きラベルや用途別アイコンを貼る

・引き出しやラックは透明または中が見えるタイプを選ぶ

・スパイスラックなどは斜めに傾けて見やすくする設計が便利

スタッフ全員が同じ場所・同じ形状の道具を同じように使えるようになることで、引き継ぎや新人教育もスムーズになります。

工夫3:利き手や身長に合わせた配置調整

厨房で働くスタッフの多くは右利きです。

右利きが多数派であれば、調味料やよく使う器具は作業台の右側に寄せて配置することで、自然な動作が可能になります。

また、作業する人の身長や体格も考慮すると、さらにストレスの少ない動線が作れます。

■ 実際の改善例

たとえば、ある中華料理店では、炒め物に使う調味料(塩、酒、醤油、オイスターソース)を、それぞれ色分けされた小さなボトルに入れてコンロ横の棚に配置。

さらに、使う順番に並べることで、1皿あたりの調理時間が平均30秒短縮されました。

また、別の洋食店では、盛り付けに使うトングやスプーンを「ジャンル別」に色付きのカゴに分類。

新しいスタッフもすぐに道具の場所を覚えられるようになり、教育時間の短縮にもつながっています。

■ 小さな配置の工夫が、大きな時間の余裕に

厨房での作業は、「ちょっとした探し物」「一歩の移動」が、積もり積もって大きなロスとなります。

逆に言えば、その1歩を減らす・その数秒を削る工夫が、全体の効率を押し上げる力になります。

まずは「1日に何回手を伸ばしているか」「どの道具を何秒探しているか」などを記録してみることから始めてみましょう。

1か所の改善で5分の時短ができれば、他にもまだまだチャンスは眠っているはずです。

厨房レイアウト別・改善テクニック集

厨房の効率は、動線や道具の配置だけでなく、「レイアウトの形状」によっても大きく左右されます。

同じ厨房機器や人員構成であっても、厨房の広さ・形・設備の配置によって最適なオペレーションは異なります。

ここでは、よく見られる厨房レイアウトのパターンごとに、動線改善のポイントや具体的なテクニックをご紹介します。

これから開業を予定されている方も、既存店舗の見直しをしたい方も、ぜひ参考にしてみてください。

■ 狭小厨房(3坪未満)におすすめの改善策

狭い厨房では、一人ひとりの動きが重なりやすく、作業中のすれ違いや物の取り回しがストレスになりがちです。

スペースに限りがあるからこそ、“縦”と“奥行き”の使い方を工夫することが重要です。

改善テクニック

・作業台下の空間を活用して、ボウル・バット・まな板などを分類収納

・ワゴンタイプの収納棚を導入して、「使うときだけ引き出す」工夫を取り入れる

・スライド式の調味料棚や吊り戸棚で、視線の高さに収納を集約する

器具や道具を「頻度別」「用途別」にグルーピングし、最短動線で作業完結できる配置を意識する

■ L字型・コの字型厨房におすすめの改善策

厨房の左右や奥に作業エリアが広がるL字型・コの字型では、“回り込み動作”の無駄が発生しやすくなります。

特にスタッフが2人以上いる場合は、動線が交差して衝突や混雑が起こりやすくなります。

改善テクニック

・回り込まないように、道具や調味料を両面からアクセス可能な中央配置にする(例:調味料ラックを中央に設置)

・調理・盛り付け・配膳などの作業をエリア分担して“役割別動線”を確保

・作業台の一部を角度付きにカットすることで、回り込みやすさ・視認性を高める

回遊式の動線になっている場合は、一方通行のルールを作ると衝突を減らせます

■ オープンキッチン(客席と接する厨房)におすすめの改善策

オープンキッチンでは、調理の“見せ方”と効率の両立が求められます。

スタッフの動きや所作も“接客”の一部として見られるため、雑然とした印象やムダな動きはできるだけ排除したいところです。

改善テクニック

・作業台やワゴンは見栄え重視で選びつつ、機能性を兼ね備えたものを選定

・使用頻度が低い道具は、カウンター下や奥側に収納し、表側はシンプルに見せる配置に

・お客様から見える位置には、“動きが美しく映える工程”を配置する(例:盛り付け・バーナー演出など)

・下がオープンな棚やキャスター付き収納を使って、営業中の補充や清掃もスムーズに

■ 中〜大型厨房(4坪以上、複数人オペレーション)におすすめの改善策

広めの厨房では、スペースのゆとり=効率の良さにはつながりません。

むしろ、誰がどこで何をするかが曖昧だと、スタッフ同士の“空回り”や“仕事の重複”が生じやすくなります。

改善テクニック

・厨房全体を「調理エリア」「洗浄エリア」「仕込みエリア」「配膳エリア」などにゾーニングし、動線を明確に分離

・各セクションに必要な道具・調味料・器具を集約し、セクション内で完結する動線を意識

・スタッフごとに“担当エリア”を明確に決め、無駄な移動や待ち時間を減らす

・中央に“共有ステーション”を設け、サラダバー、デザート仕上げなど複数業務の合流点を効率化

■ どの厨房レイアウトにも共通する考え方

厨房の形状は変えられなくても、“動線”と“配置”の見直しで生産性は大きく変わります。

・よく使うものは「最短距離に置く」

・人と人が交差する場所を減らす

・一つの作業が“1人で完結できるエリア”を意識する

「詰まり」「立ち止まり」が生まれている場所こそ改善のヒント

まずは、ご自身のお店の厨房のレイアウトを簡単にスケッチして、どこで誰が何をしているのかを書き出してみることをおすすめします。

思いがけない改善ポイントが見えてくるかもしれません。

レイアウト考案の際に、食器棚や吊戸棚をご検討の際はテンポスでお探しいただけますので是非ご覧ください。

まとめ:まずは1時間、ただ“見る”ことから始めてみましょう

厨房のオペレーション改善というと、「改善案を考えなきゃ」「新しい設備を入れようか」と、すぐに“解決策”に目を向けたくなるかもしれません。

しかし、最も効果的で、そして最もコストがかからない改善方法は、まず「現場を見ること」から始めることです。

それも、「注意して観察する」「目的を持って眺める」という意識を持つだけで、見えてくることがまったく変わります。

■ 観察だけで得られる“気づき”は想像以上

1時間だけでも厨房の動きをじっくり観察してみると、次のようなポイントに気づけることがよくあります。

・スタッフが同じ道具を取り合っている場所

・調理中に何度も冷蔵庫を開けている動線

・立ち止まって「何かを探している時間」が頻発しているシーン

・洗い場で発生する小さな渋滞

・配膳前の料理が一時的に詰まっているスペース など

これらの“ロスの種”は、実際に働いていると見落としがちです。

なぜなら、現場にいるスタッフは「手を動かすこと」に集中しているため、“動きの無駄”や“詰まり”に意識が向きづらいからです。

第三者として、あるいは店主として一歩引いた視点で“ただ見る”ことが、最もシンプルで、かつ効果的な改善の第一歩となります。

■ 1時間の観察が、数十時間の時短につながる

たとえば、「盛り付けスペースが調理台から2歩遠い」だけで、1日数十回の往復が発生しているとします。

これだけで、1日あたり数分〜10分以上のロスが発生することもあります。

しかし、それは実際にスタッフの動きを見てみないことには気づくことができません。

ですから、まずはぜひ、紙とペンを片手に、1時間だけ観察してみてください。

・誰が、どこで、何をして、どこで止まるか

・どんな場面で道具を探しているか

・どの時間帯に人の流れが詰まるか

…こういった“リアルな行動のデータ”は、数字以上に価値があります。

■ 無理に「直そう」としなくて大丈夫

観察の目的は、「すぐに正解を出すこと」ではありません。

まずは「何が起きているかを知ること」こそが、オペレーション改善のスタートラインです。

もし、スタッフが「何かを探している」「道具の取り回しが悪い」「動線が交差している」といったシーンが見えてきたら、それだけで改善のヒントが浮かんできます。

大切なのは、「現場の声」と「現場の動き」を信じることです。

最後にひとこと

あなたのお店の厨房は、あなたにしか見えない課題と可能性を持っています。

忙しい毎日の中で、たった1時間でも「観察」に時間を使ってみると、驚くほど多くのヒントが得られます。

まずは、“ただ見る”ことから、はじめてみませんか?

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #厨房 #オペレーション #効率UP #厨房環境改善 #現場改善 #収納 ##レイアウト