飲食店の売上を構成する三大要素といえば、「客数」「客単価」「回転率」です。

この中でも「回転率」は、席数に限りのある飲食店にとって、売上の鍵を握る指標です。

「回転率を上げる」ことが売上アップの近道、と考える方も多いかと思いますが、厨房の視点で見てみると、回転率を追いすぎたことで、かえってオペレーションが崩れたり、客単価が下がってしまったりするケースも少なくありません。

今回は、「ゆっくり食べるお客様」との向き合い方を切り口に、厨房側から見た回転率の落とし穴と、そのバランスの取り方について掘り下げてみたいと思います。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

回転率を上げれば儲かる?それ、本当ですか?

飲食店経営において、「回転率を上げれば売上が増える」とよく言われます。

確かに、同じ席数であっても、1日あたりに何組のお客様をお迎えできるかは売上に直結する要素です。

特にランチタイムや週末など、限られたピーク時間帯にお客様をどれだけ多く回せるかを重視する経営方針も珍しくありません。

しかし、厨房の現場視点で見ると、回転率を上げることには大きな落とし穴が存在します。

たとえば、回転率を重視しすぎるあまり、お客様の滞在時間を短くしようと急ぎすぎると、注文が一気に集中し、厨房が処理しきれなくなるケースが起こりやすくなります。

その結果として…

・調理に時間がかかり、料理の提供が遅れる

・お客様を待たせてしまい、クレームや不満の原因になる

・提供スピードを重視するあまり、料理の質が落ちる

・スタッフの動きも慌ただしくなり、接客が雑になる

こういった要因が積み重なると、せっかく回転率を上げても、顧客満足度が下がり、リピーターが減ってしまうという本末転倒な事態になりかねません。

また、ピーク帯の回転数ばかりを追い求めると、スタッフが常に時間に追われ、厨房もホールも疲弊してしまうという弊害もあります。

疲れた状態では調理や接客のクオリティも維持しにくくなり、それがさらにお店の印象に悪影響を与えてしまいます。

このように、「回転率=売上アップ」という考え方は一理ありますが、それを無理に追いかけすぎると、かえって売上や評判を落とすリスクがあるのです。

特に、個人経営の飲食店や、小規模店舗では、「回転率をどう上げるか」よりも、「厨房とホールが無理なく対応できる回転数はどこか」を見極めることが重要になります。

厨房の余力と接客の質を維持しつつ、お客様に満足いただきながら自然に回転する流れを作ること。

それが、長期的に見て“儲かるお店”につながるのではないでしょうか。

ゆっくり食べるお客様=悪ではありません

飲食店を経営していると、「長居するお客様がいると回転率が下がって困る」と感じる場面もあるかもしれません。確かに、回転率だけを指標にすれば、短時間で食事を済ませて席を空けてくれるお客様の方が「効率的」と思われがちです。

しかし実際には、ゆっくり食事を楽しむお客様=悪というわけでは決してありません。

むしろ、そうしたお客様こそがお店のファンやリピーターになってくださる可能性が高い存在です。

たとえば以下のようなお客様は、料理だけでなく「空間」「雰囲気」「居心地」といった要素も含めて、お店全体を楽しんでくださっています。

・友人や家族と会話を楽しみながらゆっくり食事をされる方

・仕事の打ち合わせやビジネス利用としてご来店される方

・カフェ利用で読書やパソコン作業をしながら過ごす方

・食後にゆったりとデザートやコーヒーを楽しむ方

このようなお客様は、「料理を素早く食べて帰る」ことを望んでいないため、無理に回転を促すような接客をしてしまうと、逆に不快な思いをさせてしまうおそれもあります。

また、ゆっくり滞在されるお客様は、追加でドリンクやデザートを注文してくださる可能性が高く、結果的に客単価の向上にもつながります。

さらに、「落ち着いて過ごせる店」としてSNSや口コミで紹介してくださることもあり、集客面でもプラスの影響をもたらす存在といえます。

業態によっては、こうした「ゆったり過ごせる時間」が店の魅力そのものであり、競合との差別化ポイントにもなり得ます。

特にカフェやビストロ、ダイニングバーといった業態では、「居心地の良さ」が来店動機につながることも多いため、単純な回転数だけで評価するのは適切ではありません。

つまり、「長居されること=悪」ではなく、その時間の過ごし方にどれだけ価値を感じてもらえるかが大切なのです。

厨房やホールの立場から見ると少しもどかしく感じることがあるかもしれませんが、そうしたお客様が“店の空気”を作ってくれているという視点を持つことも、長期的な店舗運営には必要な視野といえるでしょう。

長居されることを“価値”に変える工夫

お客様が長く滞在されることを、「回転率が落ちて困る」とネガティブに捉えてしまうと、接客の質が下がり、店舗全体の雰囲気も悪くなってしまうことがあります。

しかし発想を少し変えてみると、長く滞在される時間そのものを“価値”に変える工夫によって、売上や顧客満足度の向上につなげることが可能です。

実際に、長居されるお客様は、追加の注文をしてくださる確率が高い傾向にあります。

食事後にもう一杯ドリンクを頼んだり、デザートを追加されたり、軽食からコースに切り替えたりと、客単価が自然に上がることも少なくありません。

こうした“滞在時間の価値化”のためには、ホールスタッフの声がけやメニュー構成に一工夫を加えることが効果的です。

以下にいくつか具体的なアイデアをご紹介します。

■ ドリンクのおかわり提案

食後に「温かいお飲み物はいかがですか?」「本日のおすすめコーヒーがございます」などと声をかけることで、追加の一杯につながります。

特にデザートや甘いものとの相性を伝えると、より注文されやすくなります。

■ デザート・軽食メニューの充実

「もう少し何か食べたい」という気持ちを満たせる、小ぶりでおしゃれなデザートや、軽めのつまみメニューを用意しておくと、自然と長時間滞在と注文が両立します。

特に女性客やカフェ利用者には効果的です。

■ 時間帯限定セットの活用

たとえば14時〜17時のアイドルタイムに、「アフタヌーンティーセット」や「コーヒー+ケーキのお得なセット」などを設定することで、閑散時間の売上確保と滞在満足度アップが同時に図れます。

■ テーブルPOPやメニューでの提案強化

「本日のおすすめスイーツ」や「季節限定ドリンク」などをテーブルPOPやメニューに載せておくだけでも、お客様の追加注文を後押しできます。スタッフの声がけと合わせて、視覚的にも訴求することが大切です。

このように、「滞在=損失」ではなく、「滞在時間をどう活かすか」という視点で考えることで、客単価を上げながら満足度も高めることができます。

特に回転率が求められにくい時間帯や、居心地を重視される業態では、このような工夫がリピーター獲得や口コミの強化にもつながります。

お客様の滞在を「どう短くするか」ではなく、「どう楽しんでいただくか」「どう価値を提供するか」に意識をシフトしていくことが、飲食店経営の“質”を大きく高めるポイントになるのです。

デザートに最適な食器をご紹介

プレート べガスプレート白石目 /業務用/新品/小物送料対象商品

デザートプレートに最適な食器。

ミニサイズのデザートをワンプレートで。

UDマグカップ/カフェオレ/業務用/新品/小物送料対象商品

かわいいマグカップで楽しいティータイムを。

厨房オペレーションと回転率のバランス

飲食店における「回転率」は、席あたりの売上を高める上で欠かせない指標です。

しかし、回転率だけを優先しすぎると、厨房のオペレーションに大きな負荷がかかることがあります。

たとえば、「ピークタイムにどんどんお客様を入れて、短時間で席を回そう」と考えたとき、一気に多くのオーダーが厨房に集中してしまう可能性があります。

その結果、以下のような問題が起こりやすくなります。

・同時に複数の調理を抱えることで、調理時間が長引く

・提供が遅れ、お客様をお待たせしてしまう

・オーダーの順番や内容に混乱が生じ、ミスが発生する

・焦りから盛り付けや味の品質が下がる

・厨房スタッフのストレスが増し、疲弊する

このように、回転率を高めたつもりが、かえってお店全体のテンポを崩してしまうケースは少なくありません。

特に小規模な店舗や、少人数で厨房を回しているお店では、注文の波に対応しきれなくなるリスクがより高まります。

一方で、すべてのお客様が一斉にオーダーするわけではない場合、「ゆっくり食事をされるテーブル」があることで、厨房側に“呼吸の余裕”が生まれることもあります。

例えば、早めに来店されたお客様が前菜をゆっくり楽しんでいる間に、次のオーダー準備を整えることができるなど、「緩やかな流れ」が生まれることで、厨房全体のオペレーションが安定しやすくなるのです。

そのため、店舗としては「どの程度の回転スピードなら厨房が無理なく対応できるのか」をしっかり把握することが非常に重要です。これは、席数やメニュー構成、調理工程の複雑さ、スタッフの人数などによって変わります。

■ 回転率とオペレーションを両立させるポイント

以下のような工夫で、回転率と厨房のバランスを保ちやすくなります。

ピークタイムの予約枠を分散させる

時間帯をずらして予約を受けることで、注文の集中を避けられます。

メニューの工程バランスを見直す

同じ時間帯にフライヤーやオーブンに集中しないよう、手間の異なる料理をバランスよく配置します。

仕込みを徹底しておく

予測される人気メニューは事前に部分的に仕込み、提供スピードを確保します。

厨房とホールの情報共有

混雑状況をホールスタッフが把握し、必要に応じてオーダーを調整できるようにします。

厨房は、お店の“心臓部”とも言える場所です。

ここがスムーズに機能していなければ、どれだけホールで回転を高めようとしても、最終的には満足度や提供スピードでお客様を失ってしまう可能性があるのです。

ですから、厨房の能力をしっかりと見極めた上で、回転率の目標を設定することが、結果としてお店の信頼や安定した売上につながっていきます。

「何組回せるか」ではなく、「無理なく、質を保ったまま何組対応できるか」。その視点でオペレーションと回転率のバランスを見直すことが、飲食店経営においてとても重要です。

声がけ連携が鍵:厨房とホールのチームプレイ

飲食店の現場では、厨房とホールはそれぞれ異なる役割を担っていますが、実は「回転率」と「満足度」のバランスをとるために最も重要なのが、この両者の連携=“チームプレイ”です。

特に、ホールスタッフの一言によって、お客様の滞在時間を自然にコントロールしたり、追加注文を促したりすることができます。

しかし、その判断の背景には、厨房の状況を理解していることが不可欠です。

たとえば、厨房が混雑しているときは、以下のような声がけが効果的です。

■ 厨房が混雑しているときの対応例

「お料理少々お時間いただきますので、よろしければ先にお飲み物をお伺いしましょうか?」

「本日の前菜はすぐにご用意できます。お食事までの間にいかがですか?」

このような声かけによって、厨房に余裕を与えつつ、お客様を待たせるストレスを軽減し、スムーズな注文導線をつくることができます。

■ 厨房が落ち着いているときの対応例

一方で、厨房に余裕がある時間帯であれば、積極的に追加注文を促すチャンスです。

「デザートのおすすめがございます。お時間に余裕があればぜひご覧ください」

「もしもう少しお時間がございましたら、季節限定のドリンクはいかがですか?」

こうした声がけは、追加注文を自然に促し、客単価の向上にもつながります。

さらに、「気にかけてくれている」「丁寧な接客だな」という印象を与えることができ、満足度アップにも寄与します。

連携の質が、店の雰囲気を左右する

ホールが厨房の状況を把握しながら行動できるようにするには、日々のコミュニケーションが不可欠です。

ちょっとしたひと言の声かけでも、厨房から「今、オーブンが詰まっている」「揚げ物が立て込んでる」などの情報が共有されていれば、ホールはその場の判断がしやすくなります。

また、POSやオーダー管理システムの利用で、厨房の負荷状況や注文の流れを可視化できる仕組みがあると、より効率的な連携が可能です。

“現場全体で考える回転率”という視点

「ホールはお客様を回したい」「厨房はオーダーを整理したい」と、それぞれの立場で最善を尽くしていても、連携が取れていなければ、結果的に提供の遅延やサービスのムラにつながってしまいます。

だからこそ、「今、厨房がどう動いているか」「ホールがどんな対応をしているか」を互いに把握し、状況に応じた声がけや調整ができるチームであることが重要です。

たとえば、こんな連携があるとスムーズです。

・ホールが「混雑してきたので、先にデザートを勧めて回転調整しましょうか」と厨房に相談

・厨房から「これから10分ほど混みます」とホールに声かけ

・閑散時に「今ならゆっくりご案内できます」とホールが積極的にデザートを提案

このような“タイミングを読む力”が、お客様への満足提供と、現場の回転効率の両立に大きく貢献します。

厨房とホールがそれぞれの視点だけで動くのではなく、店舗全体として「今何が最善か」を判断して動けるチーム作りが、最終的に売上・回転率・顧客満足度を底上げしてくれる大きな鍵となります。

閑散時の“長居”はむしろ歓迎すべき?

飲食店経営において、「長居されると回転率が落ちて困る」と思いがちですが、それが問題となるのは主にピークタイムに限った話です。

実は、ピークを過ぎた時間帯やアイドルタイム(客足の少ない時間帯)では、長く滞在してくれるお客様の存在は、むしろありがたいケースが多いのです。

たとえば、ランチタイムが一段落した14時〜16時や、ディナーのスタートまでの空白の時間帯。

これらの時間は、厨房もホールも比較的落ち着いているため、積極的に「滞在時間を価値に変えるチャンス」と捉えることができます。

■ 閑散時の“長居”がもたらす3つのメリット

固定費をカバーする収益になる

この時間帯にコーヒー1杯、ケーキ1つであってもご注文いただければ、原価を差し引いても光熱費や人件費の一部をカバーする売上になります。

まったくお客様がいない時間より、少額でも売上がある方が確実にプラスです。

“店の雰囲気”を演出してくれる

誰もいない店内よりも、1〜2組でもゆったり過ごしているお客様がいる方が、外からの見た目も安心感があります。

通行人が「この店、くつろげそう」と感じて入店のきっかけになることもあります。

リピーター育成のチャンスになる

混雑していない時間帯に、心地よく過ごしていただいたお客様は、「あの店は静かで落ち着く」「穴場で使いやすい」と印象づけられます。

そこから平日の定期的な来店や、SNSでの紹介につながる可能性も高まります。

■ アイドルタイムを活用した“居心地提案”の工夫

閑散時間帯に来てくださるお客様に対しては、「長居OK」であることをやさしく伝える工夫も有効です。

たとえば、

「平日14時~17時限定のゆったりカフェタイムセット」

「読書・お仕事歓迎のフリーWi-Fi&電源席あります」

「長時間ご利用の方へ2杯目ドリンク割引」

といったように、“長く過ごしていただくこと自体が歓迎されている”と伝わる仕掛けがあると、利用者側も安心して時間を楽しむことができます。

また、混雑時と違い、この時間帯ならばホールスタッフも丁寧に接客する余裕があるため、お客様と自然に会話が生まれ、関係づくりや顧客満足の向上にもつながります。

■ 「回転率=高ければ良い」ではない時間がある

飲食店では「常に満席で回転が良い状態」が理想に見えるかもしれませんが、現実的にはそのような状態は限られた時間帯にしか生まれません。

だからこそ、売上の波を平準化させる=閑散時間をどう使うかという視点がとても重要になります。

そのためには、長く過ごしてくださるお客様の存在こそが“売上の底支え”になるという考え方を持ち、丁寧に接し、価値ある時間と空間を提供する姿勢が大切です。

ピークタイムの「早く回す」戦略と、アイドルタイムの「ゆっくり楽しんでもらう」戦略を、時間帯や客層に応じて使い分けられるお店が、結果的に強く、選ばれる店舗へと成長していくのです。

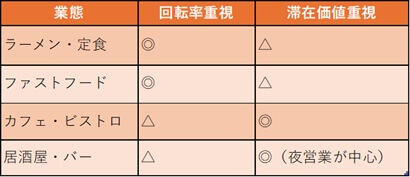

業態に合わせた「滞在時間の価値設計」を

飲食店における「滞在時間」は、単なる長短ではなく、「その時間をどのように活用し、どれだけの価値を生み出せるか」が重要なポイントです。

そして、その考え方は店舗の業態によって大きく異なります。

つまり、「回転率を高めることが正解」とされる業態もあれば、「滞在時間そのものが価値となる業態」もあるということです。

自店のスタイルやターゲット層に合った“滞在時間の価値設計”を行うことが、売上と満足度の両立につながります。

■ 回転率重視の業態:スピードと効率がカギ

たとえば、以下のような業態は、お客様が短時間で食事を済ませる前提で運営されています。

・ラーメン店

・牛丼・うどん・そばなどのセルフ式店舗

・立ち食いそば、ファストフード

・ビジネスマン向けの定食屋や弁当屋

こうした業態では、「滞在時間を短くしつつ、どれだけ多くのお客様をさばけるか」が勝負となるため、回転率を上げる工夫が必要です。

たとえば、オーダーから提供までを5分以内にする調理設計や、席数よりも回転数を重視した店舗レイアウトなどが挙げられます。

ただし、このタイプの店舗でも、注文・提供・会計のスムーズさとスタッフの対応品質をきちんと整えることが、結果としてお客様の「再訪意欲」につながることを忘れてはなりません。

■ 滞在価値重視の業態:“時間そのもの”が商品になる

一方で、以下のような業態では、お客様が料理以外の価値――空間、雰囲気、サービス――を求めて来店されます。

・カフェや喫茶店

・ビストロやダイニングバー

・デザート専門店やパティスリー併設カフェ

・ワインバーやカクテルバー

・アフタヌーンティーなどを提供するホテルラウンジ

これらの業態では、お客様が長く滞在すること自体が“体験”であり、付加価値とされます。

そのため、店側は「滞在時間を短くする」方向ではなく、「滞在時間あたりの売上(=1分あたりの価値)」をどう高めるかに注力すべきです。

具体的には以下のような工夫が考えられます。

・コーヒー+ケーキ → セット価格で単価アップ

・食後のドリンク提案 → 会話時間を価値に変える

・空間演出や音楽・照明 → 長居したくなる雰囲気づくり

・長時間滞在向けの限定メニューやアフターサービス

こうした工夫によって、お客様の「また来たい」「誰かを連れて来たい」といった気持ちを高め、リピーター化や口コミ効果にもつなげることができます。

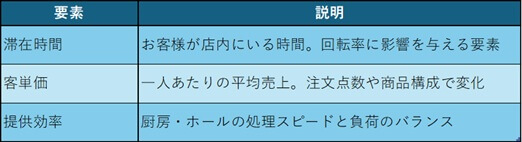

■ 「滞在時間 × 客単価 × 提供効率」の最適バランスを探す

最終的には、どの業態でも以下のような3つの要素のバランスを取ることが重要です。

これらを業態や店舗の体制に合わせて最適化することで、「急がせないけれど、しっかり売上を上げる」という理想的な営業が実現できます。

「時間を短くする」か「時間に価値を持たせる」か

すべての飲食店にとって回転率は重要ですが、「とにかく早く帰ってもらう」だけが正解ではありません。

大切なのは、業態や立地、客層に合わせて「滞在時間にどう価値を持たせるか」を設計することです。

「早く回したい業態」と「じっくり楽しんでもらいたい業態」、それぞれに合った時間の使い方と価値設計が、お客様の満足度と店舗の持続的な売上を支える柱となります。

自店の業態に応じた「1分あたりの価値」をどう高めるかを考えることが、結果的に利益率向上につながるのです。

まとめ:厨房視点で見直す“回転率”の捉え方

「回転率」は飲食店にとって重要な指標です。

しかし、厨房の現場から見れば、それを追いすぎたことによって生じるリスクも少なくありません。

むしろ「ゆっくり食べるお客様」とどう向き合い、その滞在時間を価値に変えるかが、これからの飲食店に求められる視点ではないでしょうか。

数字の“速さ”だけでなく、厨房の“余裕”、お客様の“満足”、そして1分1秒の価値を見直してみることで、より強い店舗運営が可能になります。

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #厨房 #オペレーション #回転率 #時間の価値 #滞在時間の価値化 #アイドルタイムの価値化 #スピードと効率