食材を仕入れるたびに「これ、本当に使い切れるかな……」と不安になることはありませんか?

特に小規模な飲食店では、“ちょっとした買いすぎ”が命取りになります。

この記事では、無駄な仕入れを防いで、ロスを減らし、利益率を高めるための「買いすぎ防止テクニック」をご紹介します。

すぐに現場で実践できる内容を中心にまとめました。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

なぜ“買いすぎ”が命取りになるのか?

小規模飲食店にとって、「仕入れの失敗」はそのまま経営に直結する大きなリスクです。

特に“買いすぎ”は、無駄な出費につながるだけでなく、作業効率や品質管理の面でもさまざまな悪影響を及ぼします。

● 食材ロス=利益の減少

食材を使い切れずに廃棄するということは、その分の仕入れコストがそのまま損失になるということです。

たとえば、キャベツ1玉100円を5玉仕入れて、2玉使わずに腐らせてしまえば、200円が“何も生み出さない支出”になります。

しかも、それが毎週続けば月に1,000円、年で1万円以上のロスになることも珍しくありません。

小さなロスでも、積み重なれば大きな赤字要因になります。

● 冷蔵庫がパンパン=在庫の見落としを招く

買いすぎた食材で冷蔵庫が詰まってしまうと、奥にある食材に気づけず、結果的に賞味期限が切れてしまったり、同じものをまた仕入れてしまったりすることが増えてしまいます。

「あると思ってなかったのに、奥から同じ野菜が3袋出てきた……」という経験がある方も多いのではないでしょうか。

冷蔵庫が“見通しの悪い在庫置き場”になることで、余計な仕入れやロスが連鎖的に発生してしまいます。

● 気づかぬうちに「ムダ作業」も増える

在庫が多すぎると、仕分けや整理の手間も増えます。

「あれ、あのソースどこだっけ?」「仕込みしたはずの肉は?」と探し物に時間を取られることもあります。

また、食材の回転が悪くなることで、傷みやすい食材の扱いにも気を使わなければならず、スタッフの負担も大きくなります。

つまり、買いすぎは単なる“お金のムダ”にとどまらず、時間のムダ・労力のムダ・ストレスの増加を招く原因にもなってしまうのです。

● 小規模店だからこそ「身軽な仕入れ」が重要

大手チェーン店であれば、多少の仕入れミスも吸収できる余力がありますが、小規模店の場合はそうはいきません。

資金も冷蔵庫の容量も限られているからこそ、「必要なものを、必要な分だけ仕入れる」ことが何よりも重要です。

このように、“買いすぎ”は単なるロスではなく、利益率の低下、作業効率の悪化、スタッフの疲弊など、店舗運営全体に影響を与える要因となります。

次の章からは、こうしたリスクを回避するための具体的なテクニックをご紹介していきます。

まずは「基準量」を決める!簡単な仕入れ数量の計算式

仕入れで失敗しないためには、「なんとなく」や「念のため」といった感覚的な発注をやめ、明確な“基準量”をもとに判断することが大切です。

その第一歩として、誰でも簡単に使える仕入れ数量の計算式をご紹介します。

● 基本の計算式はこちら

仕入れ量をざっくり計算するには、次のような式が役立ちます。

仕入れ量 = 1日の想定販売数 × 注文率 × 1食あたりの使用量

たとえば以下のような条件を想定してみましょう

・平日に20食程度売れる見込みがある

・そのうち8割のお客様が特定のメニューを注文する

・そのメニューに使うキャベツが1食あたり200g

この場合の必要な仕入れ量は、以下の通りです。

20食 × 0.8(注文率) × 200g=3,200g(=3.2kg)

つまり、「1日あたり3.2kgのキャベツが必要」という基準がわかります。

仮に3日分まとめて仕入れたい場合は、3.2kg × 3日=9.6kgと計算できます。

● 注文率は“メニューの人気度”から見積もりを

注文率(オーダー率)は、日々の売上データやレジ記録をもとに見積もります。

たとえば、過去1週間のうち「定食A」が100食中40食注文されていたら、注文率は40%、つまり0.4となります。

注文率は高すぎても低すぎても在庫にズレが出るので、少し余裕をもたせた現実的な数値で設定するのがコツです。

● 使用量の目安はレシピや調理現場の感覚を活用

「1食あたりの使用量」も、できるだけ具体的に把握しておくと正確な仕入れにつながります。

レシピ通りに測って記録しておいたり、スタッフと確認したりして、“使っている量”を数値で可視化することが大切です。

野菜や肉など、グラム単位で把握しづらいものは「1玉で○食分とれる」「1パックで○日分もつ」など、自分なりの目安を決めておくと便利です。

● 週単位・日単位で仕入れ量を調整しましょう

売上は曜日によって波があります。たとえば「平日は来客が少なめ」「金曜・土曜は予約が多い」といった傾向がある場合は、仕入れも曜日別に調整するとロスを減らすことができます。

・平日は少なめに仕入れて毎日確認

・週末に向けては多めに確保して、残りを日曜に使い切る

こうした“パターンの把握”も、買いすぎを防ぐ大きな武器になります。

このように、仕入れ数量を計算式に落とし込むことで、感覚に頼らない“根拠のある仕入れ”が可能になります。

一度数値化してしまえば、その後は微調整するだけで済むので、仕入れ作業の時間短縮にもつながります。

仕入れのブレをなくし、無駄な在庫や食材ロスを減らすためにも、まずはこの「基準量の把握」から始めてみてはいかがでしょうか。

“冷蔵庫の見える化”で無駄な仕入れを防ぐ

「在庫があるのに、また同じものを買ってしまった」「気づけば賞味期限が切れていた」

こうしたミスの多くは、冷蔵庫の中が整理されていないことが原因です。

特に小規模飲食店では、冷蔵庫の容量が限られているため、“何が・どこに・どれくらいあるか”を一目で把握できる状態=「冷蔵庫の見える化」がとても重要です。

● 食材の“定位置ルール”をつくる

冷蔵庫の中で食材の置き場所がバラバラだと、在庫の確認に時間がかかり、仕入れミスも増えてしまいます。

そこでおすすめなのが、食材ごとの“定位置”を決めることです。

たとえば

上段:生肉・魚など傷みやすい食材

中段:野菜類や副菜のストック

下段:乳製品・調味料・開封済み食材

ドアポケット:飲料や小物類

このようにゾーンごとに収納ルールを決めることで、冷蔵庫を開けた瞬間に在庫状況がわかるようになります。

● テプラやマグネットで“表示”をつける

仕分けルールがあっても、視覚的にわかりにくければ意味がありません。

そこで、各棚やボックスに「肉類」「野菜」「開封済み」などのラベルを貼ることで、誰が見てもすぐに把握できる状態になります。

・テプラで棚に直接ラベリング

・ホワイトボードシートを使って書き換え可能にする

・カラーマグネットでカテゴリ分けをする

スタッフと共有する際にも便利で、誰でも同じ基準で在庫管理ができるようになります。

● “空間で分かる”在庫の見せ方を工夫する

たとえば、ある棚を「キャベツ用」と決めておけば、そこにキャベツがなければ「在庫がない」とすぐにわかります。

逆に、棚がぎゅうぎゅうに詰まっていれば、追加で買う必要はないという判断もできます。

このように、空きスペースが“仕入れの目安”になるようなレイアウトを意識することで、在庫管理が直感的になります。

また、プラスチックのケースやカゴを使って仕切りをつくることで、同じ食材の“過剰ストック”も防げます。

● 定期的な“冷蔵庫チェック”で精度を保つ

どれだけきれいに整理しても、営業中はどうしても崩れてしまうものです。

そこで、「週に1回は冷蔵庫の中を整理・確認する日」を決めておくと、冷蔵庫の見える化を継続できます。

・毎週水曜は“冷蔵庫チェックデー”

・営業終了後に10分だけ整理時間を確保

・ついでに賞味期限切れや、余剰食材もチェック

このようにルール化することで、「見える化された冷蔵庫」の状態を常に保つことができます。

● 冷蔵庫の見える化=「買いすぎ防止」の最前線

仕入れの失敗を防ぐうえで、冷蔵庫の状態は“現場の現実”そのものです。

冷蔵庫が乱れていると、在庫管理も気持ちも乱れます。

逆に、冷蔵庫がすっきり整っていると、在庫が把握しやすく、買いすぎも自然と防げるようになります。

小さな工夫で、大きな差が生まれる部分ですので、ぜひ一度、冷蔵庫の中を“見える化”してみてください。

仕入れミスが減り、作業効率もアップし、何よりストレスの少ない店舗運営につながります。

センターピラーレスの冷蔵庫なら、しっかりと中身を見ることが出来て、食材の確認も簡単です!

【業務用/新品】【パナソニック】縦型冷蔵庫 センターピラーレス SRR-LV961S 幅900×奥行650×高さ1950mm【送料無料】

在庫ルールを“日ごと”に設定して管理をルーティン化

在庫管理を「気づいたときにやる」「余ったら捨てる」では、いつまでたっても買いすぎやロスはなくなりません。

特に小規模店では、少人数で日々の業務をこなしているため、在庫管理を“作業のついで”に任せるのは非常に危険です。

そこでおすすめなのが、在庫管理を曜日ごとのルールとして“ルーティン化”することです。

定期的に、決まったリズムで確認・調整を行うことで、負担を減らしながら継続できる仕組みをつくることができます。

● まずは「ゆるい週間ルール」から始めましょう

「毎日全部の在庫をチェックしよう」と思うと、手間がかかりすぎて続きません。

まずは1週間のうちで、曜日ごとに役割を持たせてみるのが効果的です。

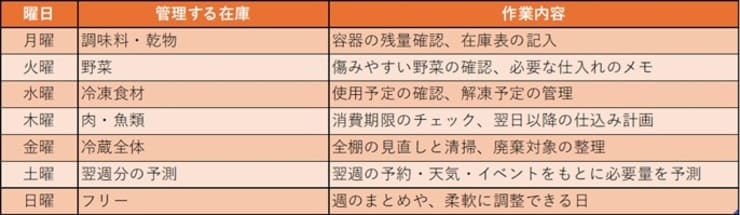

たとえば以下のようなルールが考えられます

このようにあらかじめ「やること」を決めておけば、毎日の業務の中に自然と在庫確認の習慣を組み込むことができます。

● 毎日ちょっとずつやる方が、結果的にラクになります

在庫管理というと「棚卸し=すごく大変」というイメージがありますが、実は毎日少しずつやる方が負担は圧倒的に軽くなります。

たとえば「今日は冷凍庫だけ見ればいい」と思えば、5〜10分程度の作業で済みますし、何より“見逃し”が激減します。

特に冷蔵庫や冷凍庫にありがちな、

「奥にある食材に気づかず賞味期限切れ」

「同じものをまた買ってしまう」

といった失敗は、定期的なチェックでほぼ防げます。

● ルールは“現場の流れに合ったもの”に調整を

曜日ごとのルールはあくまで「型」なので、店舗の営業スタイルに合わせて柔軟に調整してください。

たとえば、

・火曜が定休日なら「火曜は仕入れ・メニュー見直しの日」に変更

・金曜夜に在庫が動きやすい店なら「土曜朝に見直し」を重視

大切なのは、「無理なく・続けられること」です。

スタッフが複数人いる場合は、担当者を決める・持ち回り制にするなど、分担することで負担を軽減することも可能です。

● 曜日ルール+記録の習慣で“数字に強い仕入れ”ができるように

できれば、在庫チェックのタイミングで簡単なメモやチェック表をつけておくと、仕入れ時に役立ちます。

「毎週水曜に、野菜の残量を記録→仕入れの調整に活用」といった流れができれば、仕入れに“勘”ではなく“根拠”が持てるようになります。

記録を蓄積すれば、「この野菜は週に3kgで足りる」「このメニューは毎週在庫が余る」などのパターンも見えてきます。

● 在庫ルールの“ルーティン化”が、買いすぎの根本対策に

仕入れの失敗は、往々にして「在庫の実態がわかっていないこと」から始まります。

日ごとにルールを決めて在庫と向き合う時間を少しでも設けることで、無駄な仕入れやロスは確実に減っていきます。

面倒に感じるかもしれませんが、日々のちょっとした確認の積み重ねが、利益を守る最も地道で確実な方法です。

まずは、1日5分だけでもできることから。自分のお店に合った“在庫管理の型”を作ってみてください。

「発注表」を紙で管理しない!デジタルツールのすすめ

仕入れの際に、紙の発注表やノートにメモを書いて管理しているお店も多いのではないでしょうか。

確かに手書きは手軽ですが、紛失・見落とし・情報共有のしづらさといった問題がつきまといます。

特に複数人で営業している店舗では、「書いたつもり」「聞いてない」「メモが読めない」といった小さなミスが買いすぎや仕入れ忘れの原因になりがちです。

そこでおすすめしたいのが、無料のデジタルツールを使った発注管理です。

スマートフォンやタブレットを活用することで、情報をスムーズに共有でき、在庫の可視化・確認作業が劇的にラクになります。

● Googleスプレッドシート:誰でもすぐ使える無料の“発注表”

まずご紹介したいのが、Googleスプレッドシート(以下スプレッドシート)です。

スプレッドシートは、Excelのように使える表計算ツールで、無料で利用できます。

クラウド上で管理できるため、以下のようなメリットがあります

・複数人で同時に編集できる(リアルタイム共有)

・スマートフォンからも入力・確認が可能

・データが自動保存され、過去の記録もすぐに見返せる

・行や列を色分けしたり、数量に応じて警告を出したりする設定も可能

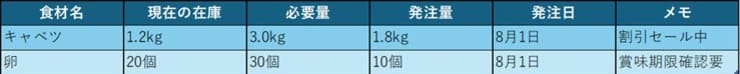

たとえば、次のようなシンプルな発注表が作れます

こうしたシートを毎週更新することで、誰が見ても分かる“発注の根拠”が残るようになります。

● LINEやチャットでの共有も活用する

シートの内容はLINEや店舗内のチャットグループにリンクで共有することもできます。

また、テンプレート化した「定型発注メッセージ」をLINEに登録しておけば、日々の発注作業もボタン一つで完了するようになります。

例

【本日の発注(8/1)】

・キャベツ 2kg

・鶏モモ肉 5kg(特売)

・卵 10パック

→ 明日午前中納品でお願いします

こうしたメッセージは、店主が出先でも発注状況を確認・指示できるため、臨機応変な対応が可能になります。

● 飲食店向けの無料アプリも活用してみましょう

最近では、飲食店の仕入れや在庫管理に特化した無料のアプリやクラウドツールが数多く登場しています。

こうしたツールを活用することで、紙の発注表では難しかったリアルタイムの情報共有や、過去のデータの蓄積・分析が可能になります。

たとえば、スマートフォンやタブレットから簡単に入力・確認ができるアプリであれば、発注内容や在庫状況をいつでもどこでもチェックできるため、急な変更や担当者の引き継ぎもスムーズです。

中には、写真付きで商品リストを管理できたり、前回の発注履歴をもとに自動で数量を提案してくれたりする機能を備えたものもあり、特別なITスキルがなくてもすぐに使い始めることができます。

こうしたツールは、複数のスタッフ間で情報を共有しながら、発注ミスや在庫のムダを防ぐための強い味方となります。

無料の範囲でも十分に使えるものが多いので、まずは試しに導入してみるのがおすすめです。

紙の管理からデジタルへ切り替えることで、日々の業務が驚くほどスムーズになり、買いすぎ防止にも大きく貢献してくれるはずです。

● デジタル化が仕入れ管理をラクに、正確にしてくれます

「なんとなく毎回同じものを仕入れている」

「忙しくて発注の記録が残せていない」

そんなお悩みを抱えている方こそ、まずは一つのツールを試してみることをおすすめします。

最初から完璧を目指す必要はありません。

「今週は卵と野菜だけ」「週1だけ入力する」など、少しずつデジタル化に慣れていけばOKです。

慣れてくると、「先週これだけ使ったから、今週はこれだけで足りる」と数字に基づいた仕入れが自然にできるようになります。

● 紙管理の“限界”を超える、小さな一歩から

紙のメモやノートは、瞬間的には便利ですが、「過去の記録が見返せない」「誰かが書き忘れると分からない」といった限界があります。

デジタルツールは、正確・共有・蓄積という3つの強みを備えており、仕入れ業務の質を大きく向上させてくれます。

まずはスマートフォン1台から始めてみませんか?

“買いすぎ”の原因となる情報のズレや曖昧さを取り除くことで、ロスのない仕入れがグッと実現しやすくなります。

発注ミスを防ぐ“買い物メモ”のひと工夫

小規模な飲食店では、忙しさの中でつい仕入れ内容を忘れてしまったり、二重に発注してしまったりすることがあります。

こうした“ちょっとしたミス”が、結果として在庫ロスやコスト増につながることも少なくありません。

そこでおすすめなのが、仕入れ前に使う「買い物メモ」の工夫です。

単に「足りないもの」を書き出すだけでなく、確認・判断の精度を上げるための工夫を取り入れることで、発注ミスをグッと減らせます。

● ポイントは「なぜ買うのか」を書き添えること

買い物メモに以下のような情報を加えるだけで、目的が明確になり、冷静な判断がしやすくなります。

ただのメモ

・トマト

・レタス

・卵

工夫を加えたメモ

・トマト(本日仕込み分のサラダ用/残り1個)

・レタス(週末予約2件あり/使い切り予定)

・卵(在庫20個/明日10個使用見込み)

このように「使用目的」や「現在の在庫状況」も一緒に記載しておくことで、本当に必要な量がひと目でわかるようになります。

● 「メニュー別」に整理することでミスが減る

日替わりや定番メニューごとに必要な材料をグループ分けしてメモを作成すると、確認漏れが少なくなります。

例

【日替わりAセット】

・サバフィレ(在庫なし)

・大根(1本で3日分/在庫あり)

【定番メニュー(からあげ)】

・鶏もも肉(5kg在庫/発注不要)

・片栗粉(残り少/要確認)

【新メニュー試作】

・アボカド(初仕入れ/2個で様子見)

このように「何に使うのか」を明示しておくことで、スタッフに共有した際も誤解が生まれにくくなります。

● 「迷った食材」は“保留枠”に記載する

買うべきかどうか迷う食材は、すぐに発注せず、「保留」としてメモの別欄にまとめておきましょう。

保留欄の例

・ピーマン(炒め物の売れ行き次第で検討)

・カットねぎ(業務スーパーに在庫あれば購入)

このようにしておけば、発注の最終段階で状況に応じて判断でき、感覚に頼る仕入れを避けることができます。

● 写真メモや音声入力で“忙しい現場”にも対応

メモを手書きする時間が取れない方には、スマホで写真を撮ってメモに添えるのも有効です。

たとえば冷蔵庫の中を撮影し、「野菜室がほぼ空」「キャベツ残りわずか」といったビジュアルで在庫確認ができます。

また、iPhoneやAndroidの音声入力機能を使えば、「キャベツ、残り半玉。レタス、在庫ゼロ」と口頭でメモを取ることも可能です。

両手がふさがっている作業中にも使えるため、非常に実用的です。

● メモは「持ち歩く」「貼っておく」など動線に合わせて工夫を

せっかく丁寧に作成した買い物メモも、忘れてしまえば意味がありません。

厨房の冷蔵庫に貼る、仕入れバッグに挟んでおく、スマホのロック画面にするなど、日々の動線に組み込む工夫を取り入れると、確認漏れが格段に減ります。

また、LINEで自分宛てに送る/スタッフに共有するという形で、チーム全体で情報を持つことも、ミス防止につながります。

● “メモに一手間”が買いすぎと無駄を防ぐ

仕入れ前のメモに少し手間を加えるだけで、買いすぎ・買い忘れ・発注ミスといったリスクを大幅に減らすことができます。

これは、長年現場で働く中で多くの店主が体感している、小さくて大きな改善策です。

「買う前に立ち止まる」ことこそが、ロス削減への第一歩。

メモの質を上げることは、そのまま利益率の向上に直結します。

スタッフと「ロスを共有」して仕入れ意識を全員でアップ

どれだけ店主がロス削減を意識していても、現場のスタッフと情報や意識が共有できていなければ、ムダな仕入れは防げません。

仕入れとロスの問題は、店主ひとりで抱え込まず、「チーム全員の課題」として扱うことがとても重要です。

● ロスは“見えないコスト”としてスタッフにも伝える

食材が傷んで捨てられる、余ってメニューに使いきれない、使い忘れて賞味期限が切れる……。

こうした「ロス」は、お金が直接出ていくわけではないため、スタッフにとっては意識しづらいのが現実です。

そこで、「この食材、実は○○円分のロスなんだよ」「この一皿分がムダになると、ドリンク○杯分の売上が消える」といったように、“数字で見せる”形で共有することが効果的です。

数字でロスを見せることで、スタッフも「もったいない」から「利益に直結する問題」へと意識が変わります。

● 仕入れや在庫の“気づき”をシェアする時間を作る

たとえば、営業終了後や仕込み前の短いミーティング時間に、以下のような話題を取り入れてみましょう。

□昨日仕入れた野菜、余っていませんか?

□使い切れなかった食材は何がありましたか?

□逆に、今日は足りなかったものはありましたか?

このような問いかけによって、スタッフが在庫や仕入れに目を向けるようになります。

「あれ、今日はトマト余っているな」「レタス、使いすぎたかも」など、日々の気づきを拾う場として活用できます。

● 「ロスを出さない」ことを“ほめる文化”にする

食材を上手に使い切ったり、余りそうな材料で一品アレンジメニューを作ったりしたスタッフには、しっかりと評価の言葉をかけましょう。

「昨日のポテトサラダ、余っていたじゃがいもを使ってくれて助かったよ」

「キャベツの芯、まかないに回してくれてありがとう!」

このように具体的に伝えることで、スタッフの行動が良い方向に習慣化されやすくなります。

● ロス日報や共有ノートを活用する

デジタルでも紙でもかまいませんが、「本日のロス」や「仕入れに関する気づき」を記録する場を設けるのもおすすめです。

ロス日報の記入例

食材:トマト(1個分廃棄/冷蔵保存が甘く傷んだ)

原因:注文減に対して仕入れ量が多すぎた

対策:今後は2個ずつの小分け仕入れを検討

このような記録を共有し、翌日の仕入れに反映することができれば、ロスは自然と減っていきます。

● 仕入れ意識は「全員で持つ」ことが成果につながる

ロスや仕入れは、厨房スタッフだけでなくホールスタッフにも関係する話です。

たとえば、提供メニューの売れ筋や残されやすい副菜の傾向など、ホールからのフィードバックも仕入れ改善にとって貴重なヒントになります。

店主だけが在庫表とにらめっこしていては、ミスも増えがちです。

だからこそ、「ロスを出さない」「ムダな仕入れをしない」という意識を店舗全体で共有し、協力して運営する姿勢が、売上の底上げに大きく貢献してくれます。

【まとめ】「買いすぎ防止」は、利益率改善の第一歩

小規模飲食店にとって、「仕入れの買いすぎ」は、利益を圧迫する大きなリスクです。

食材のロスはもちろん、冷蔵庫のスペース不足、スタッフの手間、調理効率の低下など、見えない形で経営にダメージを与え続けます。

しかし、買いすぎを防ぐことができれば、仕入れコストを抑えるだけでなく、食材をきちんと使い切ることで料理の質も安定し、スタッフの意識も高まります。

結果として、無理な値上げや販促に頼らずとも、利益率の向上が期待できるのです。

今回ご紹介した7つのポイントを振り返ってみましょう

なぜ買いすぎが命取りなのか?

→ 買いすぎは「お金のロス」だけでなく、「労力やスペースのロス」にもつながります。

「基準量」を決める!仕入れの簡易計算式

→ 売上・提供数から逆算すれば、根拠ある仕入れ量が見えてきます。

冷蔵庫の“見える化”でムダを防ぐ

→ 配置ルールや定位置管理で、在庫の見落としや重複仕入れを回避します。

在庫ルールを“日ごと”に決めてルーティン化

→ 曜日別の仕入れ・確認タイミングを固定して、安定した在庫運用を目指します。

発注表は“紙”で管理しない!無料ツールを活用

→ スマホやPCで共有できるクラウドツールで、ミスと手間を減らしましょう。

買い物メモに“ひと工夫”して判断力アップ

→ 欲しい物ではなく「必要な物」を買う仕組みに変えることがポイントです。

スタッフとロスを共有して“チーム意識”を強化

→ ロス削減をチーム全体の目標にすれば、日々の気づきが経営改善につながります。

こうした取り組みを一つずつ実践していくことで、仕入れの精度が高まり、食材をムダなく使えるようになります。

特別な設備投資や大がかりな改革をしなくても、日々の意識と仕組みの改善だけで、確実に収益体質は変わっていきます。

まずは、「今、なにをどれだけ仕入れているのか?」を正しく把握することから始めてみてください。

そこから、無理なくできる“買いすぎ防止テクニック”を1つずつ取り入れていくことで、利益率の改善という目に見える成果が現れてくるはずです。

ロスを減らし、利益を守る仕組みを、今日から少しずつ始めていきましょう。

テンポスでは食材に関する情報を発信しています。

お気軽にお問合せください!

また、テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #厨房 #食材ロス #買いすぎ防止 #ムダ作業 #身軽な仕入れ #基準量 #仕入れ量 #メニューの人気度 #レシピ #冷蔵庫見える化