「いつか自分のバーを持ちたい」と考える人は多いものです。

しかし、実際に経営を始めると「想像よりも大変だった」「思ったより利益が出ない」と感じるケースも少なくありません。

一方で、限られた席数・人員でもしっかり利益を出しているバーも存在します。

では、その差はどこにあるのでしょうか?

ここでは、参考動画でも語られていた“リアルなバー経営の現実”をもとに、開業から3年間で利益を出すためのロードマップを紹介します。

準備期・立ち上げ期・安定期の3ステージごとに、押さえるべきポイントを見ていきましょう。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

■ ステージ1:開業前(準備期) ― 「儲かる設計」はここで決まる

(conseputo.jpg)

◎コンセプト設計が利益構造を左右する

バー経営で最初にすべきことは、「どんな客に、どんな時間を提供するのか」を明確にすることです。

バーは「誰でも来やすいお店」にしてしまうと、かえって客層がブレてしまい、リピートがつきにくくなります。

たとえば「ウイスキー専門」「落ち着いた大人の空間」「チャージなしの気軽な立ち飲み」など、コンセプトを明確にすることで、仕入れ・内装・価格設定のすべてが一貫します。

ここで方向性を誤ると、後から「儲からない構造」が固定化されてしまいます。

◎開業資金と固定費の“見える化”

多くの開業者がつまずくのは、初期費用の見積もりが甘いことです。

経営者の方々に聞くと「想定より内装費がかかった」「開業後に追加で必要な設備があった」という声がありました。

開業資金の段階で、家賃・保証金・内装工事・設備費・酒類の初回仕入れなどを細かく積み上げ、固定費(月の家賃・人件費・光熱費など)をリアルに把握しておくことが大切です。

この段階で“毎月の最低必要売上”を算出しておくと、開業後の判断基準が明確になります。

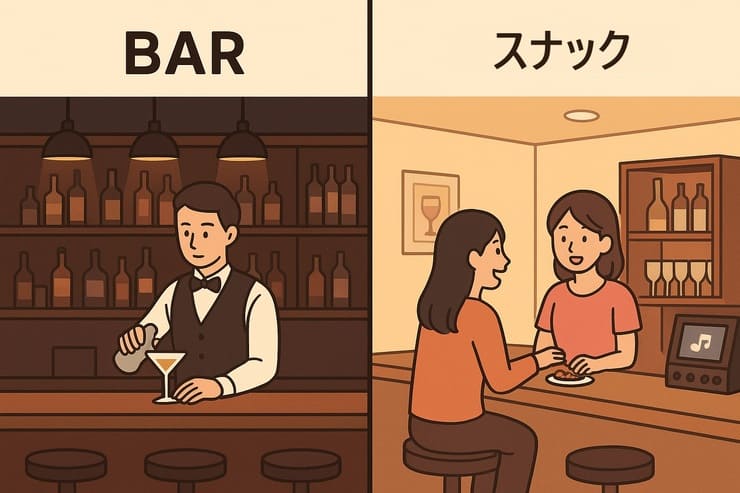

◎バーとスナックの違いを理解して業態を選ぶ

同じようにお酒を提供する業態でも、バーとスナックでは経営構造が異なります。

バーはカクテルやウイスキーなどを中心に、静かな雰囲気でお客様自身がゆったり過ごす空間。

一方、スナックはママやスタッフが接客を中心に盛り上げる“社交場”的な要素が強く、人件費と接客スキルの占める割合が高いです。

つまり、バーは商品力・内装・雰囲気づくりで利益を上げる業態、スナックは人との関係性で売上をつくる業態といえます。

どちらの方向性を選ぶかで、必要な投資額・スタッフ構成・営業許可の種類も変わるため、この段階で明確にしておくことが欠かせません。

◎「儲かる仕入れ設計」は準備期で決まる

バーの利益を圧迫する代表的な要因は“仕入れすぎ”です。

「酒類の種類を増やしすぎて在庫が回らなかった」という声を聞くことがあります。

開業初期はメニューを絞り、売れ筋を見ながら徐々に拡張するのが鉄則です。

また、酒類は原価率が低いため、仕入れ先との取引条件を上手に選べば利益率を高く保つことができます。

小規模店舗ほど、無駄な在庫を持たず“売れるお酒を確実に回す”仕組みを意識することが重要です。

◎準備期の結論

開業前の段階で、コンセプト・コスト構造・業態・仕入れ方針をしっかり固めることが、「儲かるバー経営」への第一歩です。

華やかに見えるバー業界ですが、利益を出している店舗ほど、この設計を緻密に行っています。

■ バーとスナックの違い ― 経営スタイルが儲け方を変える

開業を考える段階でよく出る質問に、「バーとスナックは何が違うの?」というものがあります。

どちらも夜の飲食業ですが、営業形態や利益構造が大きく異なります。

◎業態の違い

バー

バーは、お酒と空間を楽しむ“商品型業態”です。

お客様はカクテルやウイスキーを1杯単位で注文し、店主のこだわりや雰囲気を味わいに来ます。

そのため原価率は低く、1人で切り盛りできる分、少人数経営でも利益率が高いのが特徴です。

一方で、回転率が低いため、集客と常連化が経営のカギになります。

スナック

スナックは“コミュニケーション型業態”です。

ママやスタッフとの会話・カラオケなど、滞在そのものに価値があるため、チャージ制・ボトル制が主流。

固定客がつけば安定しますが、人件費・接客人材の確保が収益を左右します。

また、スナックの中には「接待」に該当し、風営法の許可が必要となるケースもあるため、開業前に行政への確認が欠かせません。

◎バーとスナックの違いまとめ

バー

1人で経営可、原価率低め、客単価高め、集客勝負

スナック

人件費高め、固定客型、接客が強み

どちらも魅力がありますが、「自分が得意とする接客スタイル」によって選ぶべき業態が変わります。

また、最近では「スナックの温かさ+バーの洗練」を融合させた“ハイブリッド型”の店も増えています。

■ ステージ2:開業〜1年(立ち上げ期) ― “理想と現実”をすり合わせる時期

◎開業初期は「集客よりも定着」が勝負

バーを開いた直後は、知人やSNS経由で多くの人が訪れますが、最初の3か月で落ち着きが訪れます。

この時期に大切なのは「いかに常連客をつくるか」です。

実際に、「最初は毎晩満席だったのに、半年で半分になった」という声を聞きます。

つまり、開業初期の繁盛は“本当の人気”ではなく“話題性”によるもの。

ここで焦ってメニューを増やしたり、価格を下げたりすると、利益構造が崩れてしまいます。

まずは来店してくれたお客様が“もう一度来たくなる理由”を育てることが最優先です。

◎売上より「滞在時間」と「再来率」を見る

飲食店全体に言えることですが、バーは特に「客数よりも滞在時間」と「再来率」が利益に直結します。

1人あたりの客単価を上げるには、ドリンクに加えておつまみやチャージ設定を上手に組み合わせることが重要です。

また、「客単価を上げようとして高額なボトルをすすめるより、安心して通える雰囲気づくりがリピートを生む」という考え方が現実的です。

短期的な売上アップよりも、半年後に来店しているお客様の数を目標にすることで、店の“地力”が育ちます。

◎人件費・在庫ロスを抑えるオペレーション設計

開業直後に利益を圧迫するのは、人件費と在庫ロスです。

バーの場合、1人営業でも成り立つ反面、繁忙時にスタッフを雇いすぎるとコストが跳ね上がります。

「週末だけヘルプを入れて固定費を減らした」という成功例もあります。

小規模店舗では特に有効な戦略です。

また、仕入れに関しても「売れ筋を見極めて、必要な分だけ仕入れる」という姿勢が重要です。

ここで前期に決めた“儲かる仕入れ設計”をぶらさないことが、開業初年度を黒字で終えるための鍵となります。

◎SNSと口コミの“地道な広げ方”

今の時代、バーの認知はSNSから始まるといっても過言ではありません。

ただし、「映える写真」よりも「常連さんが投稿したくなる居心地」が結果的に集客を呼びます。

たとえば、店主との会話が心地よい時間だった、カクテルにちょっとしたストーリーがあった、そんな“共感”が拡散されていきます。

SNSは宣伝ツールではなく「お客様との会話の延長」と考えると、自然な集客が生まれます。

◎立ち上げ期の結論

開業から1年目は、数字的には赤字ギリギリでも、顧客との関係づくり・仕組みづくりができていれば成功です。

この時期に“派手な利益”を求めるより、“続けられる仕組み”を整えることこそが、次のステージの「安定期」への土台になります。

■ ステージ3:1〜3年(安定期) ― “仕組み”で利益を最大化する

◎「感覚経営」から「数値経営」へ切り替える

開業から1年を越えると、日々の営業にも慣れ、常連客が定着してくる時期です。

ここから先で利益を安定させるには、“勘”ではなく“数字”で経営を管理する姿勢が欠かせません。

「なんとなく忙しいのに利益が残らない」というオーナーの声を聞くことがあります。

原因は、在庫ロスや光熱費、人件費などの“見えないコスト”を把握できていないこと。

まずは月ごとに原価率・客単価・客数を記録し、売上の構造を数字で可視化することから始めましょう。

◎小さな効率化で大きな利益差が生まれる

バーの経営は、派手な販促よりも「小さな改善」の積み重ねで利益が変わります。

たとえば、ドリンク提供のオペレーションを見直すだけで無駄な動線や提供ロスを減らせます。

また、人気メニューの材料を共有化することで仕入れコストを下げるのも有効です。

成功事例として、「同じ材料を使って“裏メニュー”を作ることで廃棄をゼロにした」という事例があります。

地味に見える工夫ほど、年間では数十万円単位の差につながります。

◎常連顧客が「店を支える構造」をつくる

この時期に重要なのが、顧客との関係性を“仕組み化”することです。

リピート客が安定すれば、集客コストを大幅に抑えられます。

具体的には、ボトルキープ制度や会員制、記念日の特典など、常連客が「自分の店」と感じられる仕組みを整えるのがおすすめです。

「客が店を宣伝してくれる関係ができたら、本当の安定期」と言う人もいます。

人間関係を軸にした売上の循環をつくることが、広告に頼らない強い店づくりにつながります。

◎バーとスナックの“ハイブリッド化”という選択肢

安定期に入ると、自店のスタイルを少し広げる余裕が出てきます。

最近は、バーとスナックの中間のような“ハイブリッド業態”も増えています。

たとえば、バーのような洗練された空間でありながら、マスターやスタッフが会話で盛り上げる形です。

「接客の温度を上げたら客単価が上がった」という事例もあります。

自分の店の雰囲気や客層に合わせて、接客・演出のバランスを再設計していくことで、新たな常連層が生まれます。

◎安定期の結論

1〜3年目は「売上を増やす」より「利益を残す」ことを意識する段階です。

数字を管理し、在庫と人件費を最適化し、常連客との関係を深めることで、バーは初めて“経営”として成立します。

派手さよりも堅実な仕組みが、長く続く店を支える力になるのです。

■ ステージ4:リスク管理と将来への備え ― “続ける力”を育てる経営へ

◎安定期こそ「油断が一番のリスク」

売上が安定し、常連客もついてくると、オーナーにとって最も怖いのが「現状維持の安心感」です。

「順調に見えていた店が、ある日突然、客数が半減した」という話もあります。

原因は、周辺の競合店や客層の変化、スタッフの入れ替わりなど、外部要因が積み重なったこと。

安定している時こそ、立地・価格帯・メニュー構成・集客導線などを定期的に見直すことが重要です。

経営が落ち着いたからこそ、「変える勇気」が将来のリスクを減らします。

◎設備トラブル・法改正など“想定外”への備え

飲食業では、設備トラブルや法規制の変更といった予期せぬ出費がつきものです。

「冷蔵機器の故障で数日営業できなかった」「深夜営業の許可条件が変わった」といった事例もあります。

こうしたリスクに備えるには、まず“修繕・更新費”を見越した積立を行うこと。

さらに、営業許可や風営法に関する情報を定期的に確認することも欠かせません。

特にバーとスナックのように営業形態が似ている業種では、接客内容によって必要な許可が異なるため、グレーゾーンを避ける慎重さが求められます。

◎スタッフ・常連客との関係も「リスクヘッジ」の一部

経営の安定を支えるのは、設備や数字だけではありません。

スタッフや常連客との関係も、重要な“リスク分散”になります。

「スタッフが辞めてしまい、常連客が一気に離れた」という話をよく聞きます。

小規模なバーほど、人と人との信頼関係が経営の基盤です。

スタッフには情報共有を徹底し、常連客には“店の変化”を早めに伝えるなど、心理的なつながりを保つ工夫をしておくと、トラブルが起きても店の軸がぶれません。

◎収益の「第2軸」を持つという選択

長く経営を続けるためには、“もう1つの柱”を持つことも有効です。

たとえば、昼営業でのカフェタイム、オンライン販売、イベント貸切、物販などです。

「客数の波を平準化するために、平日昼を活用した」という実践例もあります。

無理に拡張するのではなく、既存の資源を活かして新しい収益をつくる考え方がポイントです。

◎将来への備えの結論

バー経営は「開業すること」より、「続けること」に本当の難しさがあります。

3年目以降に黒字を安定させるためには、リスクを想定し、変化に備える仕組みを持つことが何より大切です。

日々の営業を守りながら、5年・10年先を見据えた準備をしていくことで、店は“安定して儲かる”段階へと進化していきます。

■バーに最適な備品をご紹介

UK 18-8 ウォーターピッチャー S型/業務用/新品/※総額15000円以上購入で送料無料

アイスペール ラウト 氷入 東洋佐々木ガラス(TOYO-SASAKI) 56776N-E102/ φ122×H130・M135/業務用/新品/小物送料対象商品

ボトルキーパー(六角) BM-4(10枚入)/ブラック/業務用/新品/小物送料対象商品

■ まとめ:3年間で“利益を出す”ために今すぐできること

◎「売上」よりも「継続」を見据える

飲食店経営において、最初の3年間は“勝負の期間”です。

多くの店がこの間に閉店を余儀なくされる一方で、しっかりと利益を出せる店舗は、例外なく「準備」と「改善」を繰り返しています。

つまり、最初から高い売上を目指すのではなく、日々のオペレーションを安定させ、ムダを減らし、続けられる仕組みを作ることが第一歩です。

売上が多少上下しても、固定費を抑え、現金の流れを管理できていれば、店は簡単には揺らぎません。

◎小さな見直しを“積み重ねる”経営へ

3年間で利益を残すための鍵は、「日々の小さな改善」にあります。

たとえば、発注量の調整で廃棄ロスを減らす、メニュー原価を定期的に見直す、繁忙期・閑散期の人員配置を工夫する――こうした取り組みは、一つひとつは小さくても、1年単位で見れば確実に利益率を押し上げます。

また、仕入れや光熱費、備品などの固定支出も「見直しサイクル」を設けて管理することで、ムダを可視化しやすくなります。

◎“お客様と一緒に育てる店”という視点

開業当初は「理想の店を作る」ことに意識が向きがちですが、実際に長く愛される店は、お客様と一緒に変化してきた店です。

常連さんの声を聞き、地域のニーズを反映させながら、少しずつメニューやサービスを磨いていく――その積み重ねこそが、確かなリピートを生みます。

◎利益を出す“体質”をつくる

3年で利益を出すには、特別な戦略よりも、「続ける力」を持つ経営体質づくりが最も重要です。

キャッシュフローを常に把握し、固定費を抑え、リスクに備える。

無理な拡大よりも、安定を積み上げる――この地道な姿勢が、最終的に黒字を生み出します。

開業時の情熱を冷ますことなく、数字と現場の両輪で店を“育てる”。

それが、3年を乗り越え、次の10年へとつながる飲食店経営の王道です。

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #バー #売上 #継続 #最初の3年 #積み重ね #常連の声 #ニーズ #サービス #利益を出す体質 #経営体質づくり #開業時の情熱