飲食店を開業するにあたって、多くの方が力を入れるのが「メニュー作り」です。

どんな料理を出すか、どんな味付けにするか、SNS映えはどうか――これらはもちろん大切ですが、それ以上に見落としてはならないのが「調理オペレーションの設計」です。

華やかな人気メニューよりも、「回せるメニュー」こそが安定した営業を支える土台になります。今回は、オペレーション設計で後悔しないための視点や、現場で本当に役立つコツについて解説します。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

人気メニューが繁盛店を作るとは限らない

飲食店を始める際、多くの方が「この一品で勝負したい」「SNSで話題になるようなメニューを作りたい」と考えることと思います。

実際に、お客様の目を引くような見た目の華やかな料理や、他店にはない独自メニューは、集客の面では強い武器になります。

しかしながら、人気があるからといって、そのメニューが店舗運営を成功に導くとは限りません。

なぜなら、「人気メニュー=回しやすいメニュー」とは限らないからです。

たとえば、調理工程が複雑で、時間や手間がかかる料理が想像以上に注文されると、キッチンが一気に混乱し、提供が遅れることがあります。

すると、オペレーションが崩れ、他の注文にも影響が出てしまい、お客様をお待たせすることになってしまいます。

また、人気メニューがあまりにも調理担当者のスキルに依存していた場合、その人が休んだり抜けたりした途端、品質や提供スピードが保てなくなるというリスクもあります。

結果として、いくらおいしい・人気があるメニューでも、「出し続けられない」「安定して提供できない」ものは、経営にとって負担となりかねません。

繁盛しているように見えても、実は現場が疲弊してしまい、長続きしないというケースも少なくありません。

つまり、本当に大切なのは「人気」よりも「安定」。

現場で無理なく回せて、オペレーションに負担をかけないメニューこそが、繁盛店を支える基盤となります。

調理オペレーション設計とは?

「調理オペレーション設計」とは、一言でいうと、飲食店の調理に関わるすべての動きや作業を、効率的に回すための“仕組みづくり”です。

ただ単に料理を作るだけでなく、その工程を誰が・どこで・どのように行うのかを細かく設計することが大切です。

たとえば、調理工程がいくら完璧でも、食材が遠い場所にあったり、冷蔵庫まで何歩も歩かなければならなかったりするような動線になっていると、それだけで時間と労力がかかります。

また、同じ場所で複数人が作業をする場合、動線がかぶってしまうと互いに邪魔になり、作業効率が一気に下がってしまいます。

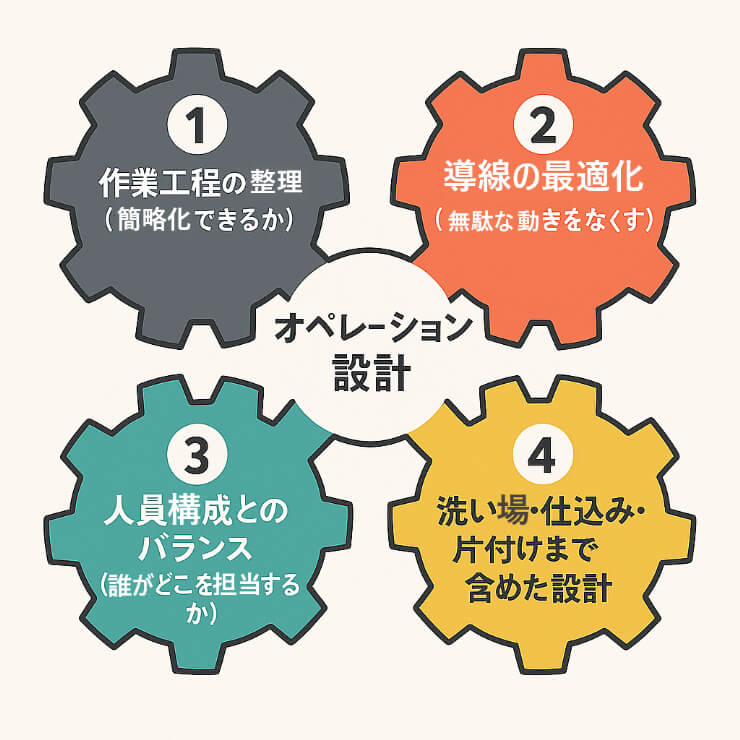

オペレーション設計では、次のような要素を総合的に考えていきます。

・作業工程の簡略化(何ステップで料理が完成するか)

・作業導線の最適化(スタッフが少ない動きで作業を完結できるか)

・厨房レイアウトとの連携(設備の配置が工程とマッチしているか)

・人員配置のバランス(誰がどのポジションを担当するのか)

・仕込みから提供までの時間設計(ピーク時にも対応可能か)

さらに、オペレーションは調理だけに限りません。

仕込み作業、配膳、洗い場、ゴミ処理といった、店舗運営全体の流れをトータルで見て設計することが求められます。

この設計がしっかりできていると、少ない人数でも無理なく営業ができ、繁忙時にも安定したサービス提供が可能になります。

逆に、設計が不十分だと、いくら味に自信があっても、提供の遅れやスタッフの疲弊により、お客様満足度の低下やオペレーションの崩壊につながることもあります。

「調理オペレーション設計」は、店舗の見た目には現れにくい部分ですが、実際の営業においては最も重要な基盤です。

開業前の段階でしっかりと構築しておくことで、現場の混乱を最小限に抑え、スムーズで持続可能な営業が実現できます。

よくある“メニュー重視”の失敗例

飲食店の開業準備で、「とにかく魅力的なメニューを揃えたい」と力を入れる方はとても多いです。もちろん、料理の味や見た目は大切ですが、それだけに注目しすぎると、現場での運営に支障をきたすことがあります。

ここでは、よくある“メニュー重視”の失敗例を、実際の厨房の視点からご紹介いたします。

■ 失敗例1:調理に手間がかかりすぎて提供が追いつかない

たとえば、「煮込みに30分かかる」「オーブンで焼成に20分必要」などの料理をメニューに組み込んでしまうと、ピークタイムにオーダーが集中した際、厨房が対応しきれなくなってしまいます。

調理中に他の作業が止まってしまうこともあり、結果として提供が遅れ、お客様の満足度が下がってしまいます。

また、複雑な工程が必要なメニューは、スタッフが少ない店舗では大きな負担になります。

1人が同時に複数の作業を抱えると、品質や安全面にも影響が出るリスクがあります。

■ 失敗例2:盛り付けが複雑で再現性が低い

SNS映えを意識しすぎて、盛り付けに時間やスキルを要するメニューにしてしまうと、誰が担当しても安定した見た目・品質で提供することが難しくなります。

ベテランスタッフであればうまく対応できても、新人やアルバイトスタッフでは再現できず、ばらつきが生じます。

このような“職人頼み”のメニューは、人の入れ替わりがある現場では長続きしません。

マニュアル化が難しく、日々の営業でのストレス要因にもなりやすいです。

■ 失敗例3:使う器具や皿が多く、洗い場に負担が集中する

「小皿をたくさん使った前菜セット」「複数の調理器具を使い分ける本格料理」などは、見た目には豪華ですが、その分、洗い場の作業量が一気に増えます。

ピークタイム後の洗浄作業が追いつかず、厨房が汚れたままになったり、次の調理で器具が不足して回らなくなったりすることもあります。

特に人手が限られている小規模店では、「洗い物の多さ」は見落とされがちな落とし穴です。

調理効率だけでなく、“後始末のしやすさ”も、営業全体の流れを左右する重要なポイントです。

■ 失敗例4:食材管理が煩雑になり、ロスが増える

メニューの種類が多く、使用する食材がバラバラだと、仕入れや在庫管理が複雑になり、食材ロスが発生しやすくなります。特定のメニューでしか使わない食材は、注文がなければそのまま廃棄につながってしまうこともあります。

また、仕込みに必要な時間も増えるため、スタッフの負担が大きくなり、無駄な人件費につながるケースもあります。

これらの失敗例は、「おいしい料理を提供したい」という善意から生まれるものですが、店舗全体の運営においては“現場の回しやすさ”のほうが何倍も重要になります。

メニューを作る際は、「厨房で誰が・どう作るか」「何分で提供できるか」「後片付けがどうなるか」までを見据えて設計することが大切です。

オペレーション設計で見るべき4つの視点

飲食店のオペレーション設計は、単に「調理がスムーズにできればよい」というものではありません。

店舗の規模やスタッフの人数、メニュー構成に応じて、さまざまな角度から総合的に考える必要があります。

ここでは、特に重要な4つの視点をご紹介します。

その1. 作業工程の整理(簡略化できるか)

まず注目すべきは、「1つのメニューを作るのに、何工程必要か?」という点です。

たとえば、「焼いて→ソースをかけて→仕上げにトッピング→器に盛る」といった複数の工程がある場合、それぞれに時間や手間がかかります。

この工程が多ければ多いほど、スタッフの技術や手順の正確さに依存することになりますし、忙しい時間帯には対応が難しくなります。

そのため、可能な限り工程をシンプルにし、短縮する工夫が必要です。

調理機器の活用(例:スチームコンベクションオーブンで一括調理)や、あらかじめ一部を仕込んでおくセミプリペア(半調理)なども、工程簡略化の有効な手段です。

その2. 導線の最適化(無駄な動きをなくす)

次に重要なのが、「スタッフがどれだけ少ない動きで作業を完結できるか」です。

たとえば、冷蔵庫が調理台から遠くにある、洗い場に行くのにホールを横切らなければならない、といったレイアウトでは、時間と労力のロスが大きくなります。

オペレーション設計の段階で、「1歩でも少なく動けるように配置できるか」を意識して厨房レイアウトや設備配置を考えることが大切です。

特に1~2名体制で営業する小規模店舗では、導線の効率化が売上と労働負荷のバランスに直結します。

その3. 人員構成とのバランス(誰がどこを担当するか)

調理オペレーションは、人の配置と連携でも大きく差が出ます。

たとえば、調理経験が浅いスタッフが多い場合、スキル依存の高いメニューや工程は避けた方が無難です。

逆に、経験豊富なスタッフがいる場合でも、「その人しかできない」工程を作ってしまうと、欠勤時に業務が回らなくなってしまうリスクがあります。

オペレーション設計の際には、「誰でも同じように作業できる設計か」「作業を分担しやすい流れになっているか」を確認しましょう。

ポジションごとの役割が明確に分かれていると、教育もしやすくなります。

その4. 洗い場・仕込み・片付けまで含めた設計

調理と提供だけでオペレーションを考えてしまうと、見落としがちな部分があります。

それが、「仕込み」「洗い場」「片付け」の設計です。

たとえば、洗い物が大量に発生するメニューばかりでは、洗浄作業が追いつかなくなり、次の営業や仕込みに支障をきたします。

仕込みに手間がかかりすぎるメニュー構成だと、営業前からスタッフが疲弊してしまうこともあります。

こうした「営業前後の作業」までを含めたオペレーション設計が、長く無理なく店を続けるためのポイントです。

「この食材は何品で使い回せるか」「この皿は洗浄機にどれだけ一度に入るか」といったところまで見ておくと、開業後のストレスを大きく減らすことができます。

オペレーション設計は、“見えないインフラ”のような存在ですが、これがしっかりしていることで、メニューの魅力も最大限に発揮され、安定した店舗運営につながります。

開業前の設計段階で、ぜひこの4つの視点を意識してみてください。

「回せるメニュー」を作るには?

飲食店の運営において、見た目のインパクトや話題性のある「人気メニュー」だけに注力してしまうと、現場がうまく回らず、結果的に営業効率やサービス品質が落ちてしまうことがあります。

そこで重要なのが、「人気が出そうなメニュー」ではなく、「現場で無理なく回せるメニュー=回せるメニュー」を考えることです。

では、具体的にどのようにすれば「回せるメニュー」が作れるのでしょうか?以下に、実践的なポイントを詳しくご紹介します。

調理工程がシンプルで、時間が読めるメニューにする

オペレーションの安定には、「誰が作っても同じ手順で、同じ時間で提供できる」という要素が欠かせません。

たとえば、火加減や盛り付けに職人技を要するメニューは、スタッフによって仕上がりに差が出やすくなります。

そのため、「焼く・揚げる・温める」などの単純な加熱で完結し、下ごしらえや仕込みで大半の準備を済ませられるメニュー構成が理想的です。

セミプリペア(半加工)した状態で保管しておくことで、ピーク時も安定して提供できるようになります。

多用途な食材で構成する(使い回しが効く)

在庫管理や仕込み効率を上げるためには、一つの食材を複数メニューで使い回せるように設計することがポイントです。

たとえば、鶏モモ肉を「から揚げ」「照り焼き」「サラダトッピング」など、調理法を変えて展開すれば、食材のロスが出にくく、在庫管理もしやすくなります。

逆に、ある一品だけのために特別な食材を仕入れると、注文が入らなかった場合にロスが発生しやすくなります。

「食材が被るメニュー構成」は、仕込みもスムーズになり、作業の負担を軽減できます。

盛り付け・提供が簡単で、誰でも対応できるようにする

見た目の良い料理を目指すのは大切ですが、複雑な盛り付けは現場の負担になります。

提供スピードにも影響し、ホールスタッフが慣れていない場合、間違いが起きる原因にもなります。

そのため、盛り付けがシンプルで統一されており、マニュアル化しやすいスタイルを意識しましょう。

たとえば「ご飯の左にメイン、右に副菜」といった、決まった盛り方を徹底することで、スタッフ教育も効率的になります。

ワンプレートやセット構成を活用する

ワンプレートや定食形式のセットメニューは、皿数が少なく済み、洗い場への負担も軽減されます。また、一度にまとめて盛り付けできるので、配膳作業もスムーズになります。

特に小規模店舗やワンオペ営業では、「一皿完結型」のメニュー構成が非常に有効です。サラダやスープを付けたい場合も、ワンボウルでまとめるなどの工夫を加えるとよいでしょう。

設備・厨房環境と連動した設計にする

メニューを考える際には、実際の厨房設備でそのメニューがスムーズに調理できるかを必ず確認することが重要です。

たとえば、「オーブン調理が中心なのに、オーブンが1台しかない」といった状況では、注文が重なると対応が難しくなります。

ガス・IH・フライヤー・冷蔵庫・冷凍庫などの配置や容量を踏まえたうえで、「この厨房で同時に何品まで作れるか」を想定しながらメニュー設計を行いましょう。

「回せるメニュー」は、派手さやインパクトではなく、日々の営業を“無理なく、安定して続けられるか”がポイントです。

人気に頼らずとも、しっかりとオペレーションが設計されたお店は、お客様にも「安心感」と「心地よさ」を提供できます。

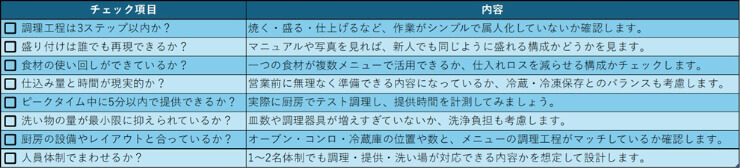

「回せるメニュー作り」のチェックリスト

メニューを考える際に、オペレーションがスムーズに回るかを確認するためのポイントを一覧でまとめました。

開業前の最終チェックや、既存メニューの見直しにもご活用ください。

実際の飲食店での成功例

◎ 成功例1:ワンオペ居酒屋の「3工程メニュー」

ある40席規模の居酒屋では、店主1人で営業するため、「焼くだけ・和えるだけ・盛るだけ」の3工程以内で作れるメニューに限定。

たとえば、

・牛ハラミの鉄板焼き(業務用グリドルで一気に焼成)

・きゅうりの塩昆布和え(和えるだけ)

・明太子ポテト(作り置きをバーナーで炙るだけ)

などを主軸にしたところ、提供スピードが上がり、回転率が改善。

洗い物も少なく、閉店後30分以内に片付け完了できるようになりました。

結果として、週3営業でも十分な収益を確保しています。

◎ 成功例2:ランチ専門店の「食材絞り込み+定食スタイル」

駅前に出店したランチ専門の定食屋では、使用する食材を15種類に限定し、「焼き魚定食」「唐揚げ定食」「野菜炒め定食」の3本柱で営業。

いずれも共通して使う副菜・ごはん・味噌汁を事前に仕込んでおくことで、調理時間は5分以内、ピーク時でも一人で15分に3卓以上回せる効率を実現しました。

さらに、「焼き魚→焼き豚」「野菜炒め→肉野菜炒め」など、仕込みは同じで味付けだけ変えるアレンジも導入し、オペレーションに負担をかけずにバリエーション展開が可能になりました。

◎ 成功例3:カフェでの「ワンプレート+冷製メニュー」戦略

小規模なカフェでは、厨房スペースが限られていたため、火を使わずに提供できる冷製メニューや仕込み済みプレート料理を中心に構成。

例

・自家製キッシュプレート(前日仕込み→温めて提供)

・チキンと野菜のバインミー(具材は冷製で盛り付けのみ)

・スイーツはすべて冷蔵ショーケースから取り出して提供

この構成により、キッチンに立つ時間は最小限で済み、ホールスタッフ1人でも回せる体制が実現しました。

食材ロスもほぼゼロで、見た目の華やかさと効率性を両立しています。

「回せるメニュー」とは、現場に無理がなく、スタッフの技量や体制に左右されずに安定した営業ができる設計のことです。

人気が出るかどうかはその後の工夫次第です。

まずは“現場が回る”ことが、飲食店成功の第一歩です。

チェックリストを活用し、あなたのお店のメニュー設計にもぜひ取り入れてみてください。

まとめ

飲食店の開業にあたって、多くの方がメニュー作りに注力しがちですが、それ以上に重要なのが「調理オペレーション設計」です。

華やかで人気のあるメニューも魅力的ですが、現場で安定して回せなければ、結果的に店舗運営の負担が大きくなり、長続きしないリスクがあります。

調理オペレーション設計では、作業工程の簡略化や動線の最適化、人員配置のバランス、仕込みから片付けまでのトータル設計が不可欠です。

これらを踏まえて「回せるメニュー」を作ることで、誰が作っても安定した品質と提供スピードを実現でき、スタッフの負担も軽減されます。

「回せるメニュー」は、単に見た目や話題性を追うのではなく、現場の効率と継続性を支える重要な要素です。

開業前にしっかりとオペレーション設計を行い、現場の実情に合ったメニュー作りを心がけることが、繁盛店を長く続けるための成功の鍵となります。

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

後編はこちら

https://www.tenpos.com/foodmedia/management/41017

#飲食店 #厨房 #メニュー考案 #オペレーション #回せるメニュー #効率UP #厨房環境改善 #現場改善 #回転率向上 #ワンプレート