飲食店の集客において、メニュー写真は非常に重要な役割を果たします。美味しそうに見える写真はお客様の食欲をそそり、来店のきっかけにもなります。

しかし、その一方で、写真を過剰に加工したり、実際の料理と大きく異なる画像を使ったりすると、思わぬトラブルや法的なリスクを招くこともあるのです。

「少しでも魅力的に見せたい」と考えるのは当然のことですが、どこまで加工して良いのか、どのような表現が問題になるのかを正しく理解しておかないと、お客様との信頼を失いかねません。

本記事では、飲食店オーナーの皆様に向けて、メニュー写真の加工に関する注意点や集客効果を高めるポイント、そして知られていない法的リスクについてわかりやすく解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、安心して効果的なメニュー写真づくりに役立ててください。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

写真が売上を左右する時代

近年、飲食店の集客において「メニュー写真」の重要性はこれまで以上に高まっています。

写真の魅力で注文意欲がUPする

特にInstagramやTikTokといったSNS、そしてUber Eatsや出前館などのデリバリーアプリの普及によって、お客様はまず写真を見てお店や料理を選ぶ時代になりました。

ある調査によると、デリバリー利用者の約7割が「写真の印象で注文するかを決める」と答えています。

写真が魅力的であれば、料理の詳細説明を読まなくてもクリックや注文につながるのです。

逆に、暗くぼやけた写真や、料理が小さく見える写真は、それだけで注文候補から外されてしまう可能性があります。

映える料理で拡散力UP

さらに、SNSでは「映える料理写真」が拡散力を持ちます。

写真を見た人が「食べてみたい」「シェアしたい」と思えば、広告費をかけずに新規顧客を呼び込むことも可能です。

特に初めて訪れるお客様は、味や接客を事前に知ることができないため、写真が唯一の判断材料になるケースも多いです。

しかし、こうした「写真重視」の流れは、同時にリスクも伴います。

見た目をよく見せるために過度な加工を施すと、実際に料理を受け取ったお客様が「写真と違う」と感じ、クレームや悪レビューにつながることがあります。

飲食店の信頼性を損なわないためには、魅力的かつ誠実な写真づくりが欠かせません。

このように、写真は単なるメニューの添え物ではなく、売上を左右する集客ツールであり、お店の信用を守る重要な要素になっています。

写真加工で起きやすいトラブル

飲食店のメニューや広告写真を魅力的に見せるために、明るさや色味を調整することはよくあります。

ところが、過度な加工を施すと、お客様との信頼を失い、売上や店舗評価に大きな悪影響を及ぼすことがあります。

ここでは、特に起こりやすいトラブルを詳しく解説します。

ケース1. 実物と異なる見た目によるクレーム

最も多いのは、「写真と実物が違う」というクレームです。

たとえば、ハンバーガーの写真でパティが厚くボリュームたっぷりに見えるのに、実際には薄くて小さいと、期待とのギャップが生まれます。

お客様は「騙された」と感じ、再来店しないだけでなく、ネガティブな口コミを投稿する可能性があります。

特にデリバリー注文の場合、料理を手に取る瞬間が第一印象となるため、写真と実物が異なると強い失望感につながります。

ケース2.SNSや口コミでの悪評拡散

Googleマップや食べログ、InstagramなどのレビューやSNS投稿で「写真詐欺」「全然違う」といったコメントが広がると、集客は一気に落ち込みます。

近年は写真の比較投稿(ビフォー・アフター)が拡散されやすく、1つのクレームが大きな炎上に発展することも珍しくありません。

ケース3.デリバリーアプリでのメニュー削除やアカウント停止

Uber Eatsや出前館では、掲載写真が実物と大きく異なる場合、メニューの削除や注意喚起が行われることがあります。

繰り返すと、最悪の場合はアカウントが停止され、プラットフォームから締め出されることもあります。

特にデリバリー専門店はオンライン写真が唯一の販売手段となるため、アカウント停止は致命的です。

ケース4.返金や再提供によるコスト増

「写真と違う」という理由で返金や再提供を求められることもあります。

これに対応すると、原材料や人件費のロスが発生し、利益率が下がってしまいます。

クレーム対応に追われることで、スタッフの士気にも悪影響が及びます。

このように、過度な写真加工は一時的な集客効果があっても、結果的にクレーム・悪評・売上低下という負の連鎖を招きやすいです。

次の章では、こうしたトラブルを避けるために知っておくべき「法律・規制」について解説します。

法律・規制から見る「やってはいけない加工」

飲食店のメニューや広告写真を撮影する際、実物よりおいしそうに見せようとする気持ちは誰にでもあります。

しかし、行き過ぎた加工や演出は、法律や業界ガイドラインに抵触することがあります。

ここでは、特に注意すべき法律と、やってはいけない加工について詳しく解説します。

景品表示法(不当表示)

景品表示法は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤解を招く表示を禁止する法律です。

飲食店の写真や広告においても、以下のような加工は「優良誤認表示」とされる可能性があります。

・実際よりも大きく見せるために、料理のサイズを拡大加工する

・高級食材を使っていないのに、あたかも使用しているように見せる

・彩度を極端に上げて鮮度が高いように見せる

例えば、実際には国産牛を使用していないのに写真で「国産牛ステーキ」と表現すると、これは明らかな不当表示となり、行政指導や罰金(最大2年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科されることもあります。

食品表示法

食品表示法では、消費者が安全に食事を選べるよう、アレルギーや原材料、産地の情報を正確に伝える義務があります。

写真の加工で以下のような誤認を与えると、違反となる恐れがあります。

・アレルゲンを含まないように見せる(実際には含まれる場合)

・本来使っていない食材が写っている写真を使用する

・産地や製法が実態と異なるように見せる

特にアレルギー表示は消費者の健康に直結するため、写真と実際の料理に差異があると重大な問題になります。

デリバリーアプリのガイドライン

Uber Eats、出前館、menu などのデリバリーアプリには、独自の写真掲載ルールがあります。

主な禁止事項は以下の通りです。

・実物より大きく見せる加工や、実際と違う具材を使った写真

・料理が不鮮明、または合成写真のように見える画像

・実際に提供していないメニュー写真を掲載する

違反が発覚すると、アプリ運営側からメニュー削除や掲載停止、アカウント停止といったペナルティを受ける可能性があります。

トラブルを避けるためのポイント

・撮影時は実際に提供する料理そのままを使用する

・色味や明るさの補正は「実物に近づける範囲」に留める

・食材や量、盛り付けが誤解を招かないように調整する

・デリバリーアプリの写真ガイドラインを事前に確認する

写真での誤解は、法律違反だけでなく店舗の信頼を失う大きなリスクとなります。

お客様とのトラブルや行政処分を避けるためにも、過度な加工は避け、実物に忠実な写真を心がけることが重要です。

魅力的に見せる“合法的な加工”テクニック

過度な写真加工はトラブルや法律違反につながりますが、全く加工をしないと写真が暗く地味に見えてしまうこともあります。

実際に提供する料理と乖離しない範囲で、魅力的に見せる加工テクニックを知っておくことが大切です。

ここでは、合法的かつ安全に使える方法を紹介します。

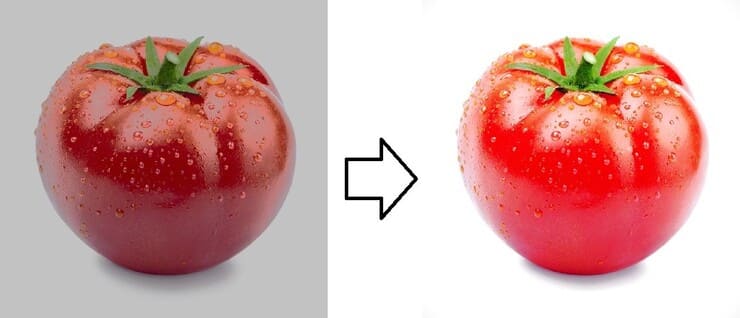

テクニック1:明るさ・コントラストの調整

撮影したままの写真は暗く、色が沈んでしまうことがあります。

そのため、以下のような補正は問題ありません。

明るさを上げる

料理全体を見やすくする

コントラストを調整する

色の境界をはっきりさせて立体感を出す

ホワイトバランスの調整

実物に近い自然な色合いに戻す

これはあくまで「撮影時の環境による暗さを補う」だけなので、実際より盛って見えることはなく、安心して使えます。

テクニック2:彩度・色味を微調整

写真の彩度を少しだけ上げると、野菜の緑やトマトの赤が鮮やかになり、よりおいしそうに見えます。

ただし、やりすぎると実物より派手に見えてしまい、クレームにつながります。

目安としては、実際の料理を隣に置きながら、ほぼ同じ色合いに見えるレベルに調整することがポイントです。

テクニック3:シャープネスで輪郭をはっきりさせる

シャープネスを適度に上げると、食材の質感や盛り付けの美しさが際立ちます。

特にラーメンの麺やハンバーグの肉汁など、細部がくっきり見えることで、食欲を刺激する写真になります。

これも料理を変形させる加工ではないため、合法的に使えます。

テクニック4:背景や小物で雰囲気を整える

加工ではなく、撮影時の工夫で写真を魅力的にする方法も有効です。

・木製テーブルや布ナプキンを敷いて温かみを出す

・小さな観葉植物やカトラリーで彩りを添える

・料理に合った照明(自然光や暖色ライト)を使う

このように、料理自体を加工せず、背景やライティングで見栄えを良くできます。

テクニック5:トリミングや角度の調整

料理のボリューム感やメイン食材が伝わるように、写真の構図を調整するのも合法的なテクニックです。

たとえば、ハンバーガーなら横から撮ることで高さが強調され、パスタなら斜め上から撮ると全体がきれいに写ります。

トリミングで余計な部分をカットするだけでも、印象がぐっと良くなります。

テクニック6:加工前後を比較して確認

最後に、加工前の写真と加工後の写真を並べて確認しましょう。

「実際の料理と大きく違わないか」「お客様の期待を裏切らないか」をスタッフでチェックすることで、安心して使える写真になります。

このように、明るさや色味の微調整、背景や構図の工夫など、実物に忠実でありながら魅力を引き出す加工が“合法的な加工”です。

お客様に安心して料理を選んでもらうためにも、この範囲での工夫を心がけることが大切です。

加工しすぎないためのメニュー開発ポイント

写真を大幅に加工しなくても魅力的に見える料理を作れば、トラブルを避けつつ集客効果を高めることができます。

実際の料理そのものが写真映えするように工夫することで、撮影・加工の負担も減らせます。

ここでは、加工しすぎなくてもおいしそうに見えるメニュー作りのポイントをご紹介します。

ポイント1:彩りを意識した盛り付け

人は視覚的にカラフルな料理に食欲を感じやすいといわれています。

・赤(トマト、パプリカ)

・緑(ハーブ、ブロッコリー、ネギ)

・黄色(卵、かぼちゃ、チーズ)

これらの食材をバランスよく組み合わせるだけで、加工なしでも写真が華やかになります。

ワンプレート料理や丼物でも、トッピングを工夫することで立体感が出て、写真映えしやすくなります。

ポイント2:光沢感を意識した仕上げ

照りやツヤのある料理は写真でおいしそうに見えます。

例えば、グリルした肉にソースを最後に塗る、炒め物に軽く油を絡ませる、スープやカレーに光沢を残すなど、自然な仕上げで「食欲をそそる見た目」を作れます。

これは加工でツヤを足すよりも、実物の仕上げを工夫するほうが安全です。

ポイント3:高さや奥行きを出す盛り付け

料理が平らに盛られていると、写真での存在感が薄れてしまいます。

少し高さを出したり、具材を立体的に重ねたりすることで、写真に奥行きが生まれます。

サンドイッチなら断面を見せる、パスタはフォークで軽く巻いて盛る、ハンバーガーは少し傾けて中身を見せるなどの工夫が効果的です。

ポイント4:食材そのものの美しさを活かす

写真映えのために余計な装飾を加えるよりも、素材の色や形を活かすメニューにすると自然に魅力的になります。

鮮度の高い野菜や魚、焼き目のついた肉やパンなど、調理で素材の特徴を引き出せば、過度な加工は必要ありません。

ポイント5:食べやすさと写真映えの両立

お客様が実際に食べやすいサイズや形にすることも大切です。

大きすぎたり崩れやすかったりする料理は、写真撮影もしにくく、提供時にも見栄えが損なわれやすいです。

・スイーツはカットして断面を見せる

・丼物はトッピングを中央にまとめる

・サラダは小鉢に分けて立体感を出す

こうした工夫で、提供時の美しさを保ちながら写真映えも確保できます。

ポイント6:撮影前提の盛り付け練習

新メニューを開発したら、実際に写真を撮って確認することをおすすめします。

テーブルに出す前の段階で「どの角度から撮るとおいしそうに見えるか」をチェックし、盛り付けの最適化を行うことで、撮影後の加工がほとんど不要になります。

このように、写真映えを前提としたメニュー開発を行えば、加工を強くしなくても自然においしそうな写真が撮れます。

結果として、法律違反のリスクを避けつつ、メニューの魅力を正しく伝えることができます。

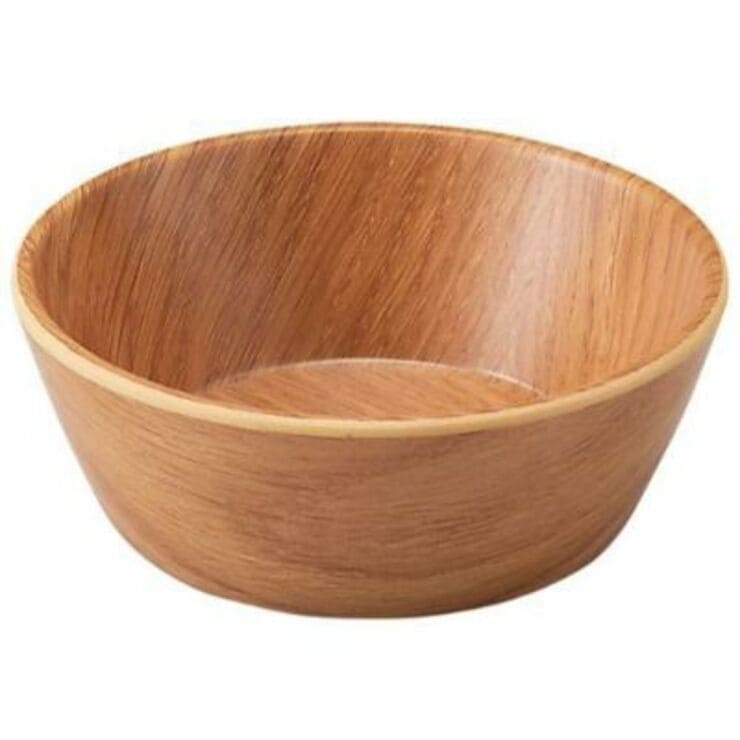

ポイント7:写真映えする食器・盛り付けアイテムの選び方

料理が映えるかどうかは、盛り付ける器や小物選びによっても大きく変わります。

写真で魅力を伝えるためには、料理に合った食器やアイテムを選ぶことが重要です。

料理の色と対比する色の皿を使う

例:トマトソースのパスタなら白や黒のプレートを選ぶと赤が鮮やかに見えます。

マットな質感で光の反射を抑える

光沢が強い皿は撮影時に反射が目立ちやすいですが、マットな陶器や木製の皿なら自然で温かみのある写真になります。

料理のサイズに合った器を選ぶ

器が大きすぎると料理が小さく見え、小さすぎると窮屈に見えます。

器と料理のバランスを考えて選びましょう。

小物でアクセントをつける

スプーンやフォーク、ランチョンマット、ナプキンなどを添えることで、写真全体にストーリー性が生まれます。

和・洋・エスニックのテイストを統一する

器や小物のスタイルを料理と揃えることで、写真に一体感が出て、余計な加工をしなくてもおしゃれに見えます。

このように、料理そのものだけでなく器や盛り付け小物にもこだわることで、撮影後の加工が最小限で済み、実物通りにおいしそうな写真を提供できます。

写真映えする食器などをご紹介!

ミート皿 パレッタ 23cmミート皿/業務用/新品

カラフルなお皿はさまざまなメニューに似合います。

φ154バケットボール ナチュラル/業務用/新品/小物送料対象商品

木製のボウルで、光の反射も気にならず、ボタニカルテイストの写真が撮影できます。

ランチョンマット COL.10橙チェックエコマット尺5寸 /業務用/新品/小物送料対象商品

鮮やかな色合いのランチョンマットで、華やかな雰囲気に。

まとめ:誠実な写真がリピーターを作る

メニュー写真は、お店の第一印象を決めると同時に、料理そのものの信用を守る役割もあります。

短期的な集客のために過度な加工をしてしまうと、リピーターを失い、長期的には売上低下を招く可能性が高いです。

写真撮影では、

・法律を守る

・お客様の心理に寄り添う

・自然な補正と撮影テクを使う

この3つを意識することで、誠実かつ魅力的なメニュー写真を作ることができます。

もし自信がない場合は、食品撮影に強いカメラマンやデザイン会社に依頼するのも一つの方法です。

誠実な写真は、初めてのお客様に安心感を与え、リピーターや口コミ拡散にもつながります。

「写真は料理の約束事」――この意識を大切にしながら、集客に活かしていきましょう。

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #厨房 #映え #写真加工 #映える盛り付け #加工のルール

#法律 #シズル感 #光沢 #デリバリーアプリガイドライン #やってはいけない加工