~料理の仕上がりは“火力と器具の相性”で決まります~

飲食店の開業準備を進める中で、「厨房機器の選定」は避けて通れない重要なステップです。

しかし、いざ機器を導入してみると「火力が足りない」「全然思った通りに調理できない」と後悔される方も少なくありません。

その多くは、“火力と料理・器具との相性”に対する誤解や見落としが原因です。

今回は、実際の厨房現場でもよくある「ありがちな勘違い」を5つご紹介します。

導入前にしっかり確認しておくことで、開業後の後悔を防ぎましょう。

※記事制作20年以上の担当者が、あなたのお店の良さをインタビューで聞き出して記事を作成します!あなたのお店を記事にして毎月6桁のユーザーが訪問する、全国の飲食店を応援するフードメディア「テンポスフードメディア」に掲載しませんか?上記ボタンをクリックし、詳細をぜひご覧ください。

また、不明点などお気軽に下記ボタンからお問合せください!

目次

「高火力=万能」と思い込んでいませんか?

厨房機器を選ぶ際、「とにかく火力が強ければ安心」と思われる方が多いのですが、実はここに大きな落とし穴があります。

確かに、強火が必要な料理も多くありますが、全ての料理において高火力がベストというわけではありません。

メニューから考える

たとえば、炒め物や中華料理のように一気に高温で仕上げる調理には、強火力が必要です。

鍋を振りながら食材を一気に炒め上げる動きは、まさに“火力勝負”とも言えるでしょう。

一方で、洋食でよく使われるソースづくりや煮込み料理、和食の煮物やだし取りなどは、安定した中火〜弱火でじっくり火を通すことが大切です。

火力が強すぎると、煮汁が蒸発しすぎたり、焦げついたりする原因にもなります。

技術を考慮する

また、火力が強すぎると「使いこなす技術」も必要になります。

火が強すぎてオイルが跳ねやすくなったり、加熱が速すぎて食材の火入れが難しくなったりすることもあるため、スタッフの調理経験や技量によっては逆に扱いづらくなることもあります。

電気器との兼ね合いを考える

さらに、IH調理器などの電気系機器の場合、「最大火力」だけでなく、「どれだけスムーズに火力を調整できるか」も重要なポイントです。

中火から弱火への切り替えがスムーズにできるかどうかで、ソースの仕上がりや煮込み具合が大きく変わります。

このように、料理内容に合わせて“ちょうどいい火力”を選ぶことが、厨房の使いやすさや仕上がりに直結します。

火力は強ければ万能ではなく、メニューに対して適正であるかどうかが最も大切なのです。

鍋・フライパンのサイズと火口(バーナー)は合っていますか?

フライパンと火口の相性

厨房機器を選ぶ際、意外と見落とされやすいのが、鍋やフライパンと火口(バーナー)の相性です。

多くの方が「業務用コンロならどんな鍋でもしっかり火が通るだろう」と思いがちですが、実際にはサイズのミスマッチによって、調理効率や仕上がりに大きな差が出てしまうことがあります。

たとえば、30cmを超えるような大型の中華鍋や鉄フライパンを使用する場合、火口の直径が小さいと鍋の中心部ばかりに火が当たり、周辺部は十分に加熱されなかったりするという事態になります。

これにより、炒め物で焼きムラができたり、油の温度が安定しなかったり、仕上がりにバラつきが出ることがあります。

一方、小さな片手鍋を、大型のバーナーの上に乗せた場合はどうでしょうか。

火が鍋底からはみ出して側面に回り込み、取っ手が熱くなって持てなくなったり、鍋の素材によっては焦げて変形したりするリスクもあります。

特にIH調理器では、鍋底のサイズが規定より小さいとセンサーが反応せず加熱できないというトラブルも起こり得ます。

バーナーの数にも注意!

また、バーナーの数と配置も重要です。たとえば、四つ口のガスレンジで、すべてのバーナーに大きな鍋を同時にかけようとしても、物理的に干渉して置けないということもあります。

火力だけでなく、「鍋を何個同時に使うか」「それぞれどんなサイズか」を事前にイメージしておくことが大切です。

厨房設計の段階では、想定している鍋・フライパンのサイズに合わせて、火口の大きさや数、バーナー間のスペースを確認しておきましょう。

実際に使用する器具を事前にリストアップしておくと、導入後に「こんなはずじゃなかった…」という後悔を防ぐことができます。

「家庭用でいけると思った」が落とし穴に

家庭用の落とし穴

「家庭用の機器でも、最近は性能がいいから大丈夫だろう」──そう思って厨房機器を選ばれる方がいらっしゃいますが、これは開業後にもっとも多く聞かれる後悔のひとつです。

家庭用のIHクッキングヒーターやガスコンロは、確かに性能が年々向上していますが、飲食店の営業を支えるには“力不足”となるケースが少なくありません。

その大きな理由は、

・使用頻度

・連続稼働時間

・調理スピード

の3点にあります。

たとえば、ランチタイムのピーク時に、短時間で何十食もの料理を仕上げる必要がある場合、家庭用機器では火力の立ち上がりや温度維持が追いつかないことがあります。

実例を参考にしてみましょう

実際によくあるのが、「1人前はちゃんと焼けたのに、3人前目には火力が落ちて仕上がりが悪くなった」「温度が回復せず、揚げ物がべちゃっとしてしまった」といったトラブルです。

これは、家庭用機器の火力(熱出力)が、業務レベルの連続調理に設計されていないために起こる現象です。

また、機器そのものの耐久性にも違いがあります。

家庭用コンロやIHは「1日数回、短時間使用する」ことを前提に設計されているため、長時間の連続稼働や高負荷が続くと、熱センサーの誤作動や加熱停止、最悪の場合は故障のリスクもあります。

営業許可の可否にも影響が出る場合も

さらに、保健所の営業許可においても注意が必要です。

飲食店では、厨房機器が「業務用」として認可された製品であるかどうかが確認される場合があります。

家庭用機器を設置した場合、許可が下りない可能性があるため、導入前に確認が必要です。

コストを抑えるために家庭用を使いたいという気持ちはよくわかりますが、結果的に買い替えやトラブル対応でコスト増になるケースも多いのが実情です。

とくに、火力勝負の料理(炒め物、焼き物、揚げ物など)を提供する予定がある方は、最初から業務用を選ぶことを強くおすすめします。

「業務用なら全部火力が強い」は間違い!

性能差を見極めましょう

飲食店の開業準備を進めている方の中には、「業務用と名前がついていれば、どの機器でも十分な火力が出るはず」と思い込んでいる方が少なくありません。

しかし実際には、業務用機器といっても火力にはかなりの幅があり、製品によって性能差が大きいのが実情です。

たとえば、同じ“業務用ガスコンロ”でも、1口あたりの火力(kWまたはkcal/h)は製品ごとに異なります。

省スペースを重視した小型モデルでは、家庭用とほとんど変わらない火力しか出せない機種もあり、これを使って本格的な炒め物をしようとしても、火の回りが弱くてパラッと仕上がらない、といった不満が生じることがあります。

また、火力の強さだけでなく、加熱スピードや温度復帰の早さ(=連続調理にどれだけ耐えられるか)も非常に重要です。

火力数値が同じでも、設計や構造によって実際の使用感がまるで違うことがあります。

たとえば、バーナーの開口部の設計やガス圧対応、風防の有無などで、同じ10kWでもパフォーマンスに体感差があるということはよくあります。

業務用IH機器の性能もきちんとチェックしましょう!

さらに、業務用IH機器でも注意が必要です。IHは火が見えないため、一見すると「火力が強いように見える」傾向がありますが、高出力タイプ(例:5kW以上)でなければ、鍋のサイズや調理内容によっては火力不足を感じることもあります。

また、IHは鍋の材質や形状との相性によって加熱効率が左右されるため、調理器具との組み合わせにも気を配る必要があります。

つまり、「業務用だから安心」「全部ハイパワーだろう」と思い込んでいると、導入後に「思ったより火力が出ない」「理想の仕上がりにならない」と後悔する可能性が高くなります。

機器選びの際は、スペック表の「最大火力」だけを見るのではなく、実際の使用環境・調理スタイル・食材の量に合っているかを基準に検討することが重要です。

可能であれば、ショールームや実演展示で火力の違いを体感してみると、数字だけではわからない“使いやすさの差”が見えてくるはずです。

「メニューがまだ決まってないから機器もあとで」で手遅れに

メニューの内容で機器やレイアウトが変わる

厨房づくりのご相談を受けていると、「まだメニューを固めていないので、機器は後でゆっくり決めようと思っています」とおっしゃる方が少なくありません。

一見、合理的な判断のようにも聞こえますが、実はこの考え方が開業準備における落とし穴になってしまうケースが非常に多いのです。

というのも、メニュー内容によって、必要な調理機器・火力・レイアウトは大きく変わるためです。

たとえば、焼き物をメインにするのか、揚げ物を出すのか、煮込み料理や蒸し物が中心なのかによって、必要な機器の種類も数も配置も全く異なってきます。

仮に、まだメニューが固まっていないまま厨房レイアウトや機器を先にざっくり決めてしまうと、「この調理をしたいけど、置きたい機器が入らない」「排気が足りなくて揚げ物ができない」「IHにしたけど中華鍋が使えない」といった、機器制限によるメニューの制約が発生してしまいます。

また、店舗の間取りや給排気設備、電気・ガス容量には限りがあります。

後から「あの機器を入れたい」と思っても、電気容量が足りない・ガス管が対応していない・設置スペースが取れないといった理由で断念せざるを得ないことも少なくありません。

特にIHやスチームコンベクションオーブンなどの高出力機器は、事前の設備設計が必須です。

加えて、厨房機器の納期や設置工事のスケジュールも考慮が必要です。

開業直前に機器を決めようとしても、納期が間に合わない、搬入が難しい、設置業者のスケジュールが取れないなど、想定外のトラブルに発展することもあります。

ですから、「メニューが決まらないから厨房機器は後で」ではなく、「想定するメニューの方向性に合わせて、早い段階から厨房設備の検討を並行して進める」ことが大切です。

最低限、「主力メニューの火入れ方法(焼く・煮る・炒める・蒸す)」「調理のボリューム」「1時間あたりの提供数」などが見えてきた段階で、必要な火力や機器サイズを逆算していくのが理想です。

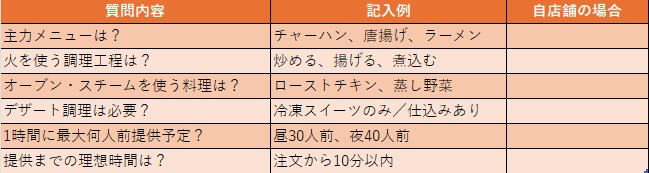

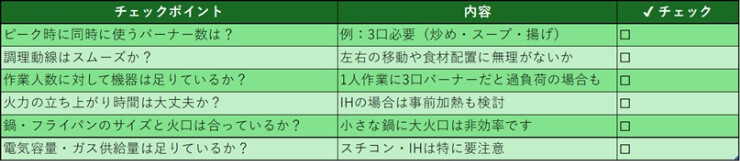

メニュー内容から逆算する!厨房機器チェックリスト

以下は、開業準備中に「どんな厨房機器・火力が必要か」をメニューや提供スタイルから逆算して整理できるチェックリストです。

印刷して使ったり、スタッフや厨房業者との打ち合わせ時にも活用したりできます。

メニュー内容を洗い出す

調理方法ごとの必要火力・機器を整理

オペレーションを想像して確認

最後に「想定オペレーション」で再確認!

開業前に、実際のメニューで1日分の調理オペレーションを紙に書き出してみましょう。

調理時間、同時進行数、作業者の動きなどが可視化され、どの火力が足りないか、何がボトルネックになりそうかが見えてきます。

厨房機器は「現場に合うかどうか」が最重要

メニューが同じでも、提供スピードやボリューム、1日の来客数によって必要な火力や機器構成は大きく異なります。

大事なのは、「何をどう作るか」に基づいて、厨房設備を逆算すること。

このチェックリストを使って、後悔のない厨房づくりを進めてください。

まとめ|火力選定は“調理オペレーション”をイメージすることから

厨房機器、とくに「火力」の選定は、単にスペックや価格で比較するだけでは、開業後に「想定と違った」「効率が悪い」「味がブレる」といった後悔につながりやすいポイントです。

重要なのは、ご自身の店舗でどんな料理をどのように調理し、どれくらいのスピードで提供するのか——“調理オペレーション”全体を具体的にイメージすることです。

たとえば、「この料理は1人前あたり何分かかるか」「同時に何口のコンロを使うか」「鍋のサイズは?」「ピーク時には何人前を同時に仕上げる必要があるか」といった視点で、調理の流れを一連の動作として思い描いてみることがとても大切です。

そうすることで、必要な火力だけでなく、バーナー数・配置・動線・冷蔵庫との距離など、厨房全体の構成が自然と見えてきます。

また、火力が強ければいいというわけではなく、扱いやすさ・安全性・食材との相性・電気やガスの供給能力とのバランスも考慮する必要があります。

料理によっては、あえて火力を抑えて「じっくり火を通す」ことが美味しさにつながることもあります。

火力選びに迷ったときは、メーカーのカタログだけを頼りにするのではなく、実際に近い業態の厨房を見学したり、ショールームで火力の体感をしたりするのもおすすめです。

もし可能であれば、仮メニューをもとに簡単な調理シミュレーションを行うことで、より現実的な火力や器具の必要条件が見えてきます。

厨房は、飲食店にとって「収益を生む現場」です。

火力の選定ひとつで、調理スピード・提供品質・作業効率に大きく差が出ます。

「なんとなく良さそう」で決めるのではなく、オペレーションとメニュー内容に合わせた“目的ありきの選定”を意識してみてください。

開業後に「この火力じゃ無理だった…」とならないよう、早めの準備と具体的な想像力が、成功の第一歩になります。

テンポスでは、これから開業を目指す方、飲食店の経営についてお悩みの方に向けてさまざまな情報を発信しています。

是非ご活用ください。

業務用調理機器や小物、食器から家具に至るまで、多数取り揃えております。

是非テンポスへご注文からご相談まで、お気軽にお問い合わせください。

#飲食店 #厨房 #ガスコンロ #IHコンロ #効率UP #厨房環境改善 #現場改善 #火力 #メニュー #高火力 #業務用熱機